首页 > 正文

基金反选指南:如何排雷

2021-02-14 花花搅基 花花搅基

公募基金的黄金时代,好基金实在是太多啦。

我不知道大家对于个别基金经理是不是有追星一般的“信仰”,以我对于全市场的观察来看,好基金已经丰富到,现在让我对最喜欢的TOP5、TOP10基金经理做个排序,我都很难抉择,选择太多啦。

真是幸福的烦恼。

为什么现在到了百花齐放的程度?

我感觉,不得不说,不同于过去两轮牛市中的“公奔私”离职潮,公募基金经理这些年的从业稳定性,使得可以持续追踪多年的样本显著变多了。

(相关阅读参考 基金经理离职之殇? )

所以,随着越来越多的朋友来找我推荐基金,我也越来越意识到,如果只给他们一个名单,既不够负责,我也没办法保证名单里基金的短期业绩。

而如果反过来,我根据自己的理解,写一个排雷指南,帮他们规避明显有坑的基金经理,那选出来的大概率也就不会差了。

过往业绩:短期并不能证明什么

虽然基金宣传材料里都会乖乖地标明“过往业绩不代表未来”,但是对于我们选基金经理而言,权重最大的,毫无疑问依然是过往业绩。

这就像你面试一个人一样,关注最多的是他之前工作中的表现。

如果严谨地用过往业绩去线性推演未来业绩,我认为要有两个前提:

第一,对于过往业绩的观察时间段要足够长,数据才有说服力;

第二,对于不同行情下的各阶段业绩,要有较好的稳定性,才能更有把握的外推。

先解释第一点,不应该仅仅根据球员在一场球赛的爆发表现,就投他当全明星,可能他的职业生涯是昙花一现,高开低走,从此拉跨。

这是某TOP10公司的一位新锐基金经理,一场球论的典型——

仅仅依靠半年多的爆发式业绩(年化回报高达177%),目前在管规模已超过了300亿,绝对的基金业前无古人、我希望往后也不要有来者。

这就像流星和恒星,流星绚烂但是往往是抓不住的,你想举起手机拍给女神发现已经晚了

所以,对于管理基金3年以内的新锐基金经理,我几乎是一刀切不看的,我希望至少可以看到5年的业绩。

再解释第二点,就是我希望这个球员面对不同的球队阵型和防守球员时都有不错的表现,能打快攻也能落阵地打挡拆,能军训大中锋也能破包夹,而不是每场球大起大落。

为什么我会观察5年以上的业绩,就是过去5年其实是包罗了各种行情,16年熔断、18年单边熊市,19、20年牛市,结构上看,16、17是创业板、成长股的熊市和沪深300、上证50的大盘价值牛市。

过去5年的行情丰富度,可以非常好地检验基金经理的水平。

所以,需要各阶段分开审视业绩,而不是简单地去比较“过去三年”、“过去5年”收益率数值的大小。

比如,这是某外资背景公募旗下某只基金的表现

如果只看2019和2020年业绩,是非常不错的,但2018年可以做到亏40%以上,当年沪深300回撤是25%,对于这样某个阶段极度扎眼的回撤,我是零容忍进行封杀的。

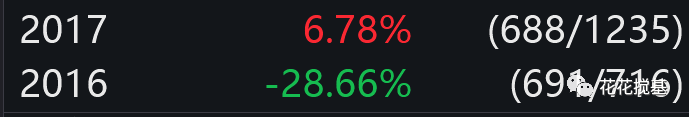

同样的,以下是某冠军基金经理在上家公司管理过的产品的表现

2016年可以做到亏损近30%,当年沪深300回撤11%,这样的偏离让我极度不适。

这时候有人会说,不一定非得卡那么死嘛,

要给年轻的新人机会啊!

或者说上面有的回撤太大的,

人家的理念也会成长和迭代的!

对不起,真没这个必要。

现在的问题是好基金太多啦,不是说少了他们就没得配了。符合我标准的有很多,那干嘛还要降低标椎去选次优的?

现实是残酷的,污点会永远钉在耻辱柱上。

而且我发现,网友们始终对于“新人”有着太高的期待和执念,这似乎是每一届韭菜的自我修养。

我举个例子。

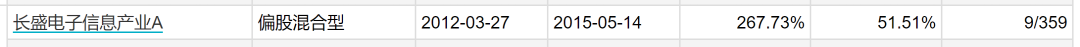

这样一支在那一轮成长股行情中业绩盛极一时、风光无限的基金,当时的操刀者,可以说是TMT行业研究的集大成者吧?

这位基金经理目前已经是10年基金管理经验了,而你去看他基金的持仓(泓德优势领航),2019年下半年和2020年上半年,并没有参与太多电子和半导体板块的投资。

网友们难道觉得,这位基金经理的研究能力,对于电子行业的理解,会比那些满仓半导体的基金经理差吗?

过往管理规模:过于mini的要留意

这一点我们已经介绍过多次了,参考文章 偏股基金的规模如何影响基金业绩

如果你发现这个基金经理之前管的基金规模都很mini,这将在两个维度影响对TA的评价:

第一,打新对于基金业绩的贡献,会让基金真实业绩打折扣。

第二,部分确定性高但市值较小的投资标的,很难复制到大基金中去,本质上是基金经理研究能力圈是不是足够大的问题。

多大的规模有说服力?过去3、5年的规模持续在5个亿以上为宜(千万别以为这个门槛很低,毕竟2017年时,发偏股基金5个亿就是很成功了)。

过往管理多支基金:业绩差异大的要谨慎

现在基金经理管理多支基金是常态。

常见的一种情况是,基金公司拿这个人业绩最好的那支基金去宣传,但却发现TA管的其他基金的表现明显比这支差不少,这时候就要格外谨慎。

比如,同一个人管理的规模大的基金,业绩跑不过规模小的那支,而且跑输不少,那极有可能是因为小的那支是靠打新拉上来的收益。

(例子太多,可能涉及诋毁同业这里就不说了)

比如,同一个人管理的可投全行业的基金,业绩跑不过主题型基金,那极有可能是,那支主题型基金主投的行业在这段时间有明显的β行情。

(例子我们举过, 参考 同一基金经理的不同基金怎么选?)

比如,经理A和经理B一同管理基金1,而经理B独立管理基金2, 而基金1显著跑赢基金2的,根据控制变量法,显而易见说明经理B自己的水平还需要提升。

对于以上种种,需要提高警惕,当然,这往往也是基金公司精致包装、侧重宣传的点。

另外对于行业主题型基金我还是想多说两句,不少网友留言说自己看好XX行业的前景,想买XX主题基金,我想谈两点:

1、从日常生活中观察到的现象,上升到投资,中间还有很多环节需要解决。远远不是说看到街上跑的绿牌车越来越多,就想买新能源主题这么简单。

2、我们有什么理由认为,我们对某个行业的理解会比基金经理更强?

当我们知道TA的能力圈覆盖了这个行业时,我们完全有理由相信,我们日常观察到的行业景气度,TA自然也早早开始跟踪研究了;基金组合已经是基金经理权衡了全市场投资机会的性价比后,TA认为的最优配置结果了。

投资理念阐述:“人的因素”

基金经理看完上市公司靓丽的财报后,会通过研究商业模式、调研公司高管以及上下游做验证,基金也是一个道理。

业绩是一个结果,而驱动业绩的本质来源,是背后那个人,也就是基金的“企业家精神”。

很多投资经理把公司的企业家精神看得很重,那我把基金经理的投资理念也看得非常重。

比如,TA的访谈、演讲、直播,其实是呈现出TA是一个什么样的人,TA是否知行合一。

我感觉大部分基民不太重视这一点,而是学着FOF机构,更多的靠数据选基金,这就完全是班门弄斧了。

学了一点机构的皮毛,但研究支持力度远远不够,蹩脚地选基金,还不如干脆放弃掉机构的思路。

散户买基金我觉得还是可以有一些艺术性的发挥的,这就来自于透过基金经理的投资理念和人格魅力,对他产生的信任。

有位基金经理被问到有没有买其他人的基金,他说,“相信一个人是一件很难的事”。这一点上,如何排雷呢?

投资是认知的变现,买基金就看你对这个基金经理的投资认知的认可度。

这就见仁见智了,说到底有一点看“眼缘”,就是你觉得什么样的人管你的钱,会更靠谱?

我不太喜欢的是:

1、过度自信的。比如,认为自己“没有短板”,“全行业覆盖”,每个人都有自己的研究边界,总有看不懂的行业。我希望基金经理勇敢表达自己对于市场的敬畏和自身的有限能力。

2、语言表达不清晰的。当然这也跟性格有关,也有不太会说但是做的很好的,但我更喜欢概括能力强的、金句频出的。愿意为路演花心思准备的人,才更容易被识别和铭记呀。

3、极少跟持有人互动的。季报用几十个字敷衍的,确实让我顿时兴趣全无。。。这在某种程度上,是受托责任的一种体现。

以及,找不到基金经理对外的访谈和直播资料的,确实就没办法评判了。

通过了以上相对通俗易懂的几点排雷,我想,选出来的基金,大概率都不会错了。

当然,如果你花了不少工夫,确定了这个基金经理可配,我希望你可以长期持有、眼光放长远一些——

跟着优秀的基金经理,陪伴着优秀的企业,做时间的朋友。

牛年大吉!

粤公网安备 44010402000579号

粤公网安备 44010402000579号