首页 > 正文

【专项研究】2021年市场流动性变化对信用债偿付能力的影响分析

2021-02-19 联合资信 联合资信

•2021年开年,受央行公开市场操作影响,市场流动性经历了1月紧张到2月初有所缓释的过程。比较近五年公开市场操作及市场利率水平,短期看,春节后四周资金面较节将前将有所收紧。2021年,随着货币政策逐步回归常态化,市场资金面将维持紧平衡。

•市场流动性收紧将向企业层面传导。对比上轮市场流动性大幅收紧,社融增速的下降带动企业筹资活动产生的现金流量净额明显回落,现金类资产增速明显放缓,企业层面面临流动性紧张局面。预期本轮流动性的边际收紧,亦会对部分信用债的偿债能力产生负面影响。

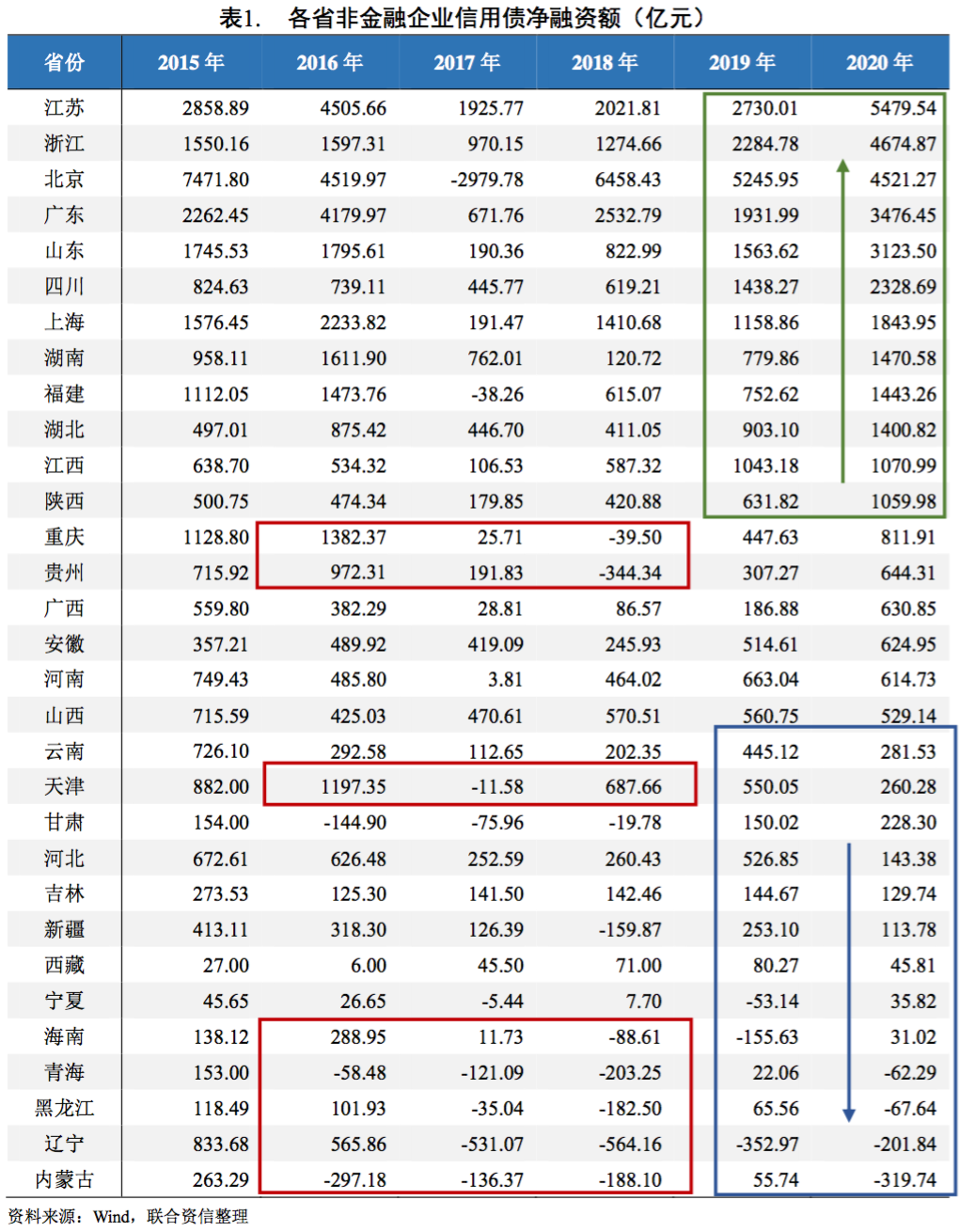

•2020年流动性宽松环境下,部分区域信用债净融资额仍表现不佳,2021年流动环境的紧平衡将使区域两级分化程度进一步加深。近年违约事件频发,市场投资人出于理性判断与对风险事件的特征分析,形成了明显的区域信用分化格局。即使2020年市场流动性保持宽松,东北、西北、天津等区域非金融企业信用债净融资额依旧表现不佳。2021年,预期在流动性边际收紧的情况下,上述区域的非金融企业或将面临较上轮流动性紧缩期间较大的融资压力。

•流动性环境的转弯或进一步打破国企信仰。2020年国有企业信用债违约规模及数量均有抬升,叠加永煤事件对信用债市场造成了较大的负面冲击,表明地方政府的支持力度进一步弱化,2021年国企信仰或将进一步打破。

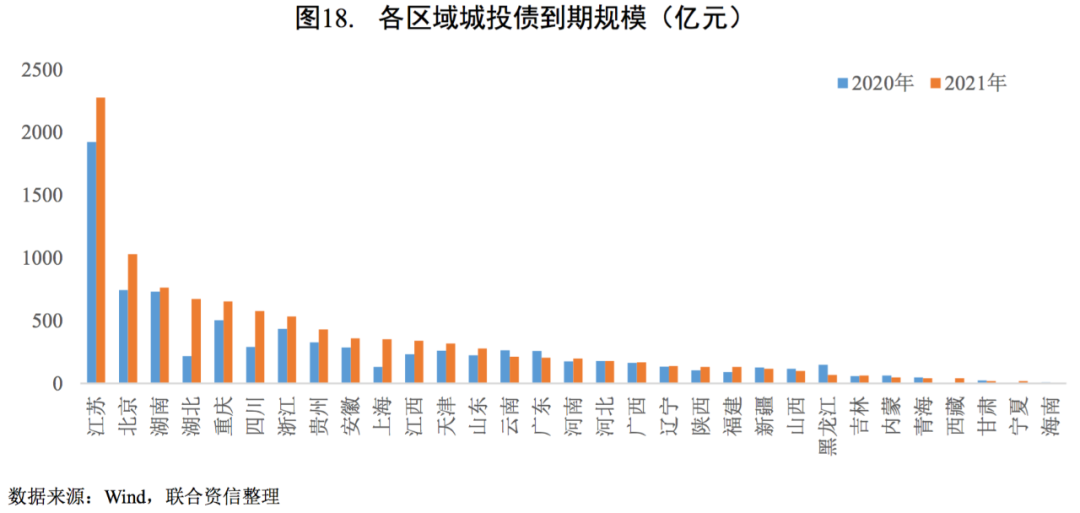

•2021年非金融企业信用债整体到期规模大,集中兑付于3月、4月及年末两月。产业债方面,2021年综合、公用事业、交通运输的到期规模高于2020年。城投债方面,江苏、北京、湖北、重庆城投债到期规模较大且明显多于2020年,上述区域存在一定集中到付压力。此外,还需警惕非标融资缩量对房地产及城投行业信用债偿付能力的负面影响。

01

2021年市场流动性环境的变化与预期

(一)1月流动性紧张,2月初有所缓释

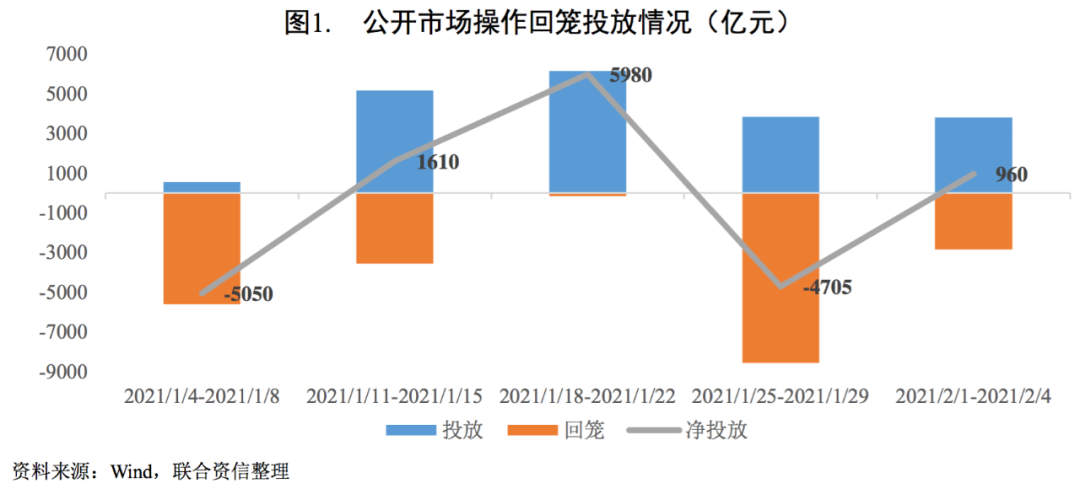

2021年1月央行累计净回笼2165亿元,特别是1月25日至1月28日4天资金累计净回笼达到5685亿,流动性尤为紧张。2月以来,央行加大了资金投放规模,2月累计净投放960亿元,流动性紧张有所缓解。

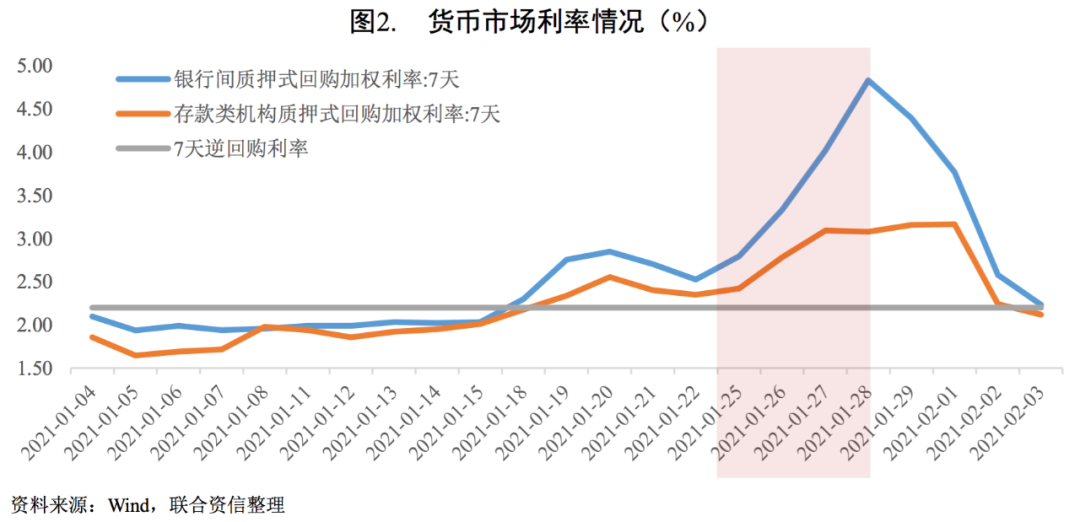

从货币市场利率来看,截至2021年2月3日,2021年银行间质押式回购加权利率与存款类机构质押式回购加权利率呈现先上升后回落的趋势。在1月末央行公开市场操作资金大量回笼的情况下,流动性趋于紧张,货币市场利率大幅上行,资金价格飙升。2月以来货币市场利率回到7天逆回购利率附近的水平,市场流动性趋于常态水平。

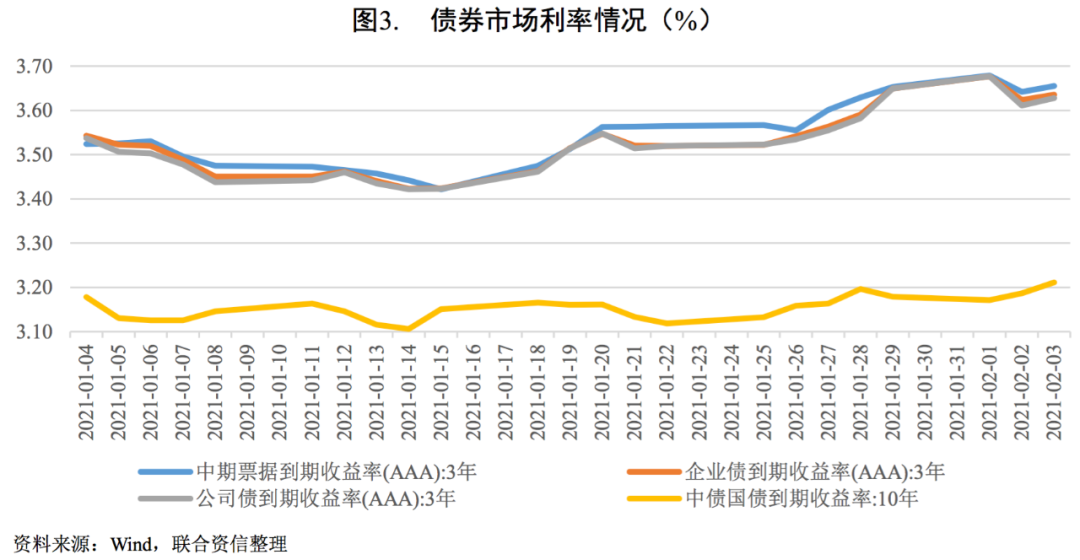

债券市场利率方面,受流动性紧张以及市场情绪等影响,1月中旬以来,十年期国债收益率以及各主要券种收益率(以AAA级中票、企业债、公司债为例)整体呈现上升趋势,债券市场资金趋于紧张。

(二)2021年资金面或将维持紧平衡

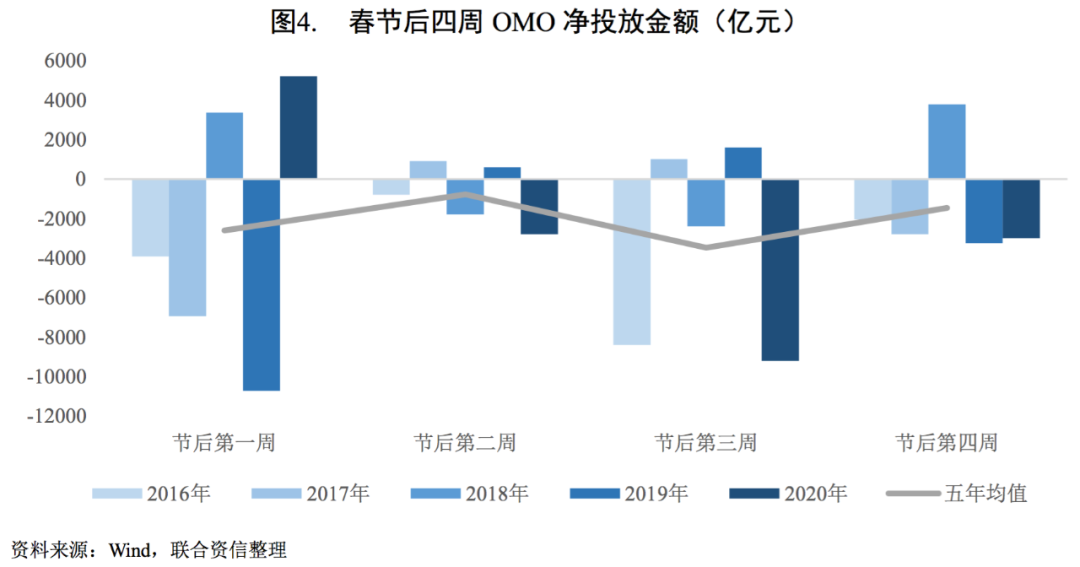

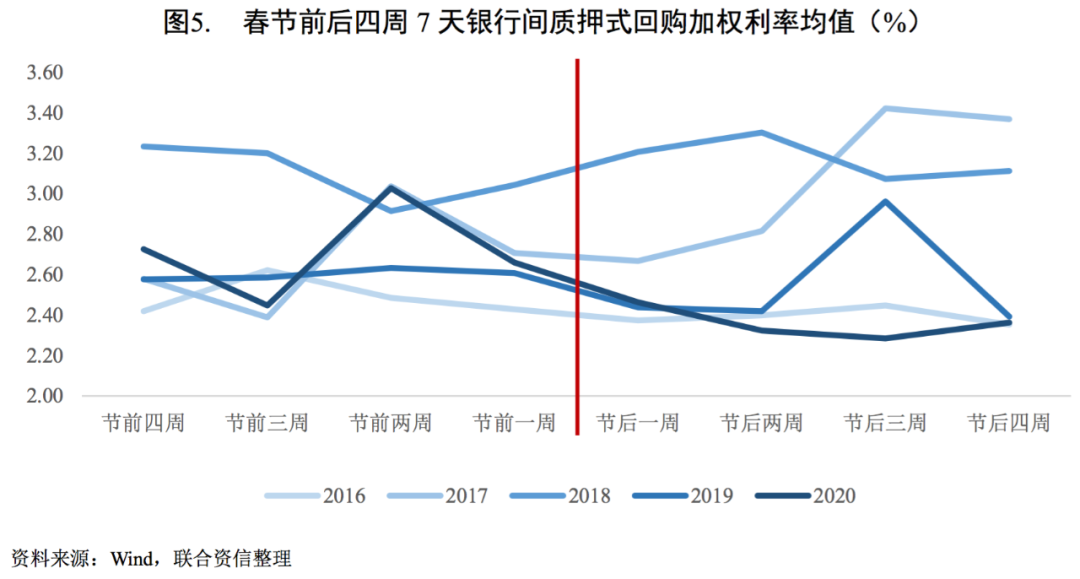

短期流动性方面,从春节后历史投放情况来看,节后四周净投放的五年均值全部为负数,说明春节后公开市场操作基本上处于净回笼的状态。从利率水平来看,除2020年以外,7天银行间质押式回购加权利率节后四周基本上都有不同程度的上升,也说明了春节后的流动性较节前有所收紧。

从中长期来看,2021年资金面将维持紧平衡。2020年四季度GDP增速为6.5%,回归潜在增长率,为对冲疫情影响的逆周期调节政策已经逐步退出,货币政策回归常态化。同时,2020年经济会议强调宏观政策“不急转弯”,保持政策连续性、稳定性、可持续性和对经济恢复的必要支持力度,意味着2021年在经济恢复的基础之上,货币政策边际收紧但不会过度收紧,不会出现“政策断崖”。此外,2020年宏观杠杆率大幅上升,经济会议也强调了要保持宏观杠杆率基本稳定。总体来看,预计2021年资金面将维持紧平衡。

02

市场流动性紧缩与信用债违约的关系

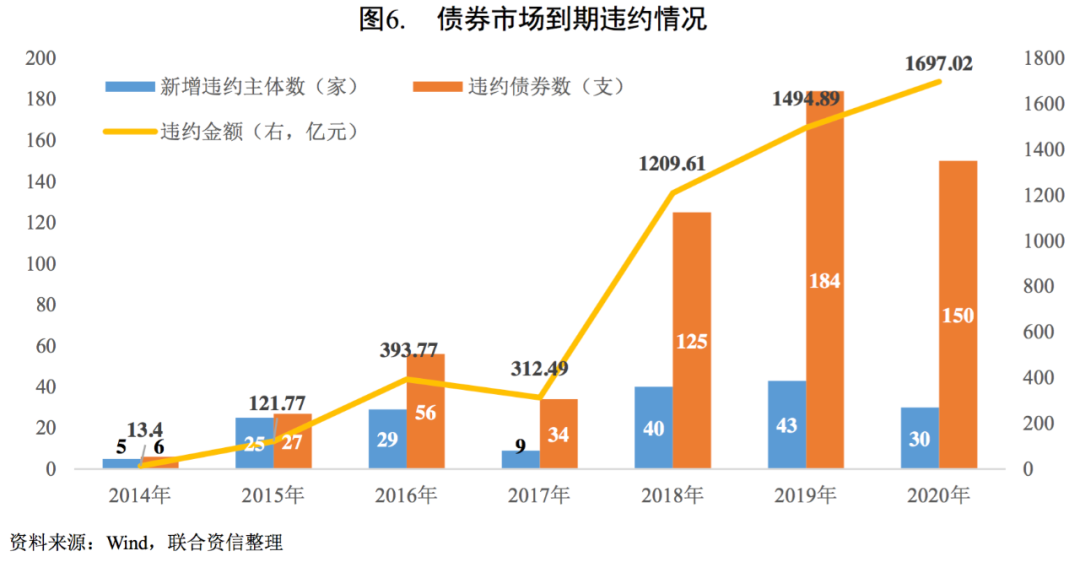

近十年来,我国债券市场处于快速扩张阶段,发行规模整体呈上升趋势,债券品种更加丰富。随着我国债券市场的发展壮大,债券融资功能逐渐强化,但市场规模不断扩大的同时信用风险也逐渐累积。自2014年“超日债”违约事件以来,我国债券市场新增违约数量整体呈波动上升态势,其中,2018年以来新增到期违约债券期数和规模明显增多。为了更好地预测2021年市场流动性对于信用债偿付能力的影响,我们首先对2018年¬2019年流动性收紧导致的“违约潮”进行分析。

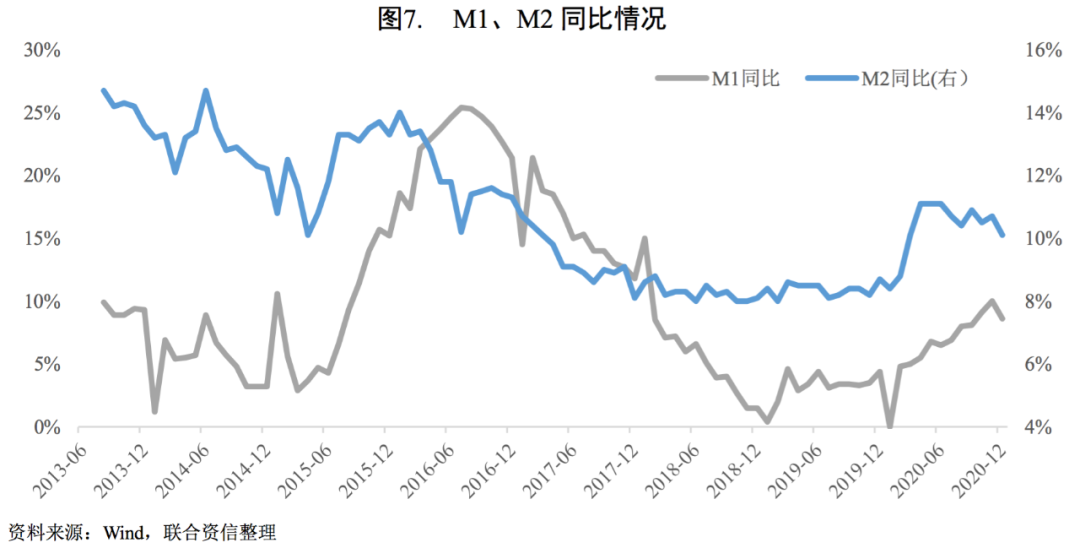

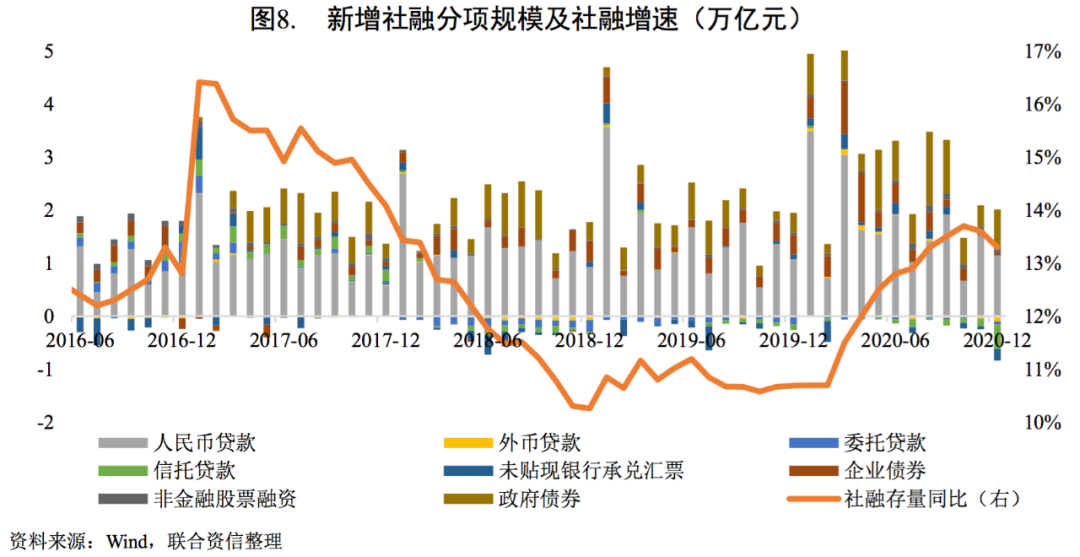

2016年¬2018年,M2增速阶梯式下滑,2017年¬2018年,月度社融增速波动下降,由2017年初的16%降至2018年底的10%。货币供给量及社融增速的变化反映出实体经济“去杠杆”的渐进过程,由于金融严监管等对于市场流动性产生了一定影响,企业债务集中到期时,外部融资环境的变化使得企业再融资渠道缩窄。受市场风险偏好下降、投资人规避风险情绪加重的影响,部分企业短期偿债压力增大,再加上无法获得外部融资最终导致资金链断裂发生违约。可以看出,2018年至今大多违约主体明显受到市场流动性收紧的不利影响。

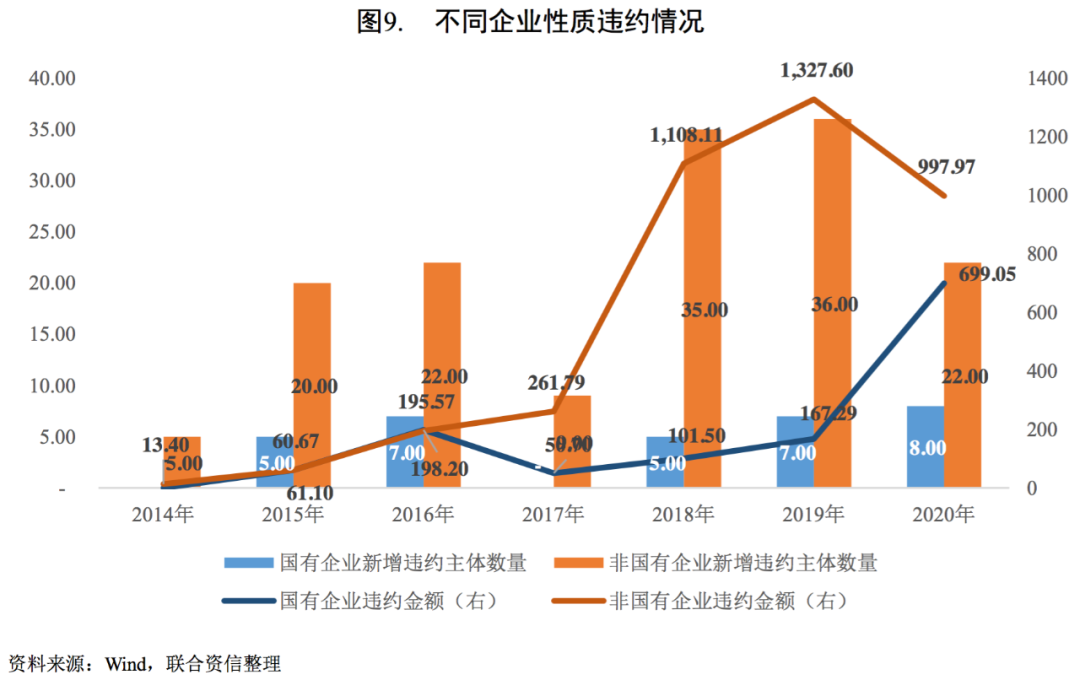

从2018年以来违约主体的特征来看,一是企业性质以民营企业为主,因为相较于国有企业而言,民营企业融资能力和公司治理能力相对较弱,违约主体普遍存在企业战略决策失误、关联方及上下游资金占用严重、内控制度失序、实际控制人风险、区域互保联动风险等不利因素。二是违约主体行业覆盖面逐步扩大,违约发行人的行业特点逐渐弱化。三是违约主体涉及地区相对集中,2018年¬2019年,新增违约发行人主要分布在经济较为发达、民营企业数量较多的地区,北京、广东、江苏、浙江、山东等地新增违约发行人较多。

总体看,2018年债券市场违约数量攀升,宏观层面是受金融“去杠杆”政策的影响,导致市场资金面紧张,流动性收缩,企业融资渠道收紧,再融资难度攀升,继而催发企业信用水平分化,企业融资困难与债券违约之间形成负向反馈,加深尾部企业的违约风险。2018年流动性收紧导致的“违约潮”以民营企业为主,违约主体所在区域也更多的分布在经济较为发达、民营企业数量较多的地区。

03

市场流动性变化对信用债偿债能力的影响

2020年,为对冲新冠疫情对经济的负面影响,国务院及各部门陆续出台一系列阶段性针对性政策措施,带动2020年整体流动性宽松,银行贷款和债券融资推动企业部门信用快速扩张。随着国内疫情进入常态化防控措施,经济内生增长动力加强,2021年宏观政策工具预期将有节奏逐步退出,引发市场对今年债券市场流动性边际紧缩的担忧,进而强化了对部分信用债偿债能力的负面预期。

(一)市场流动性紧缩将向企业层面传导

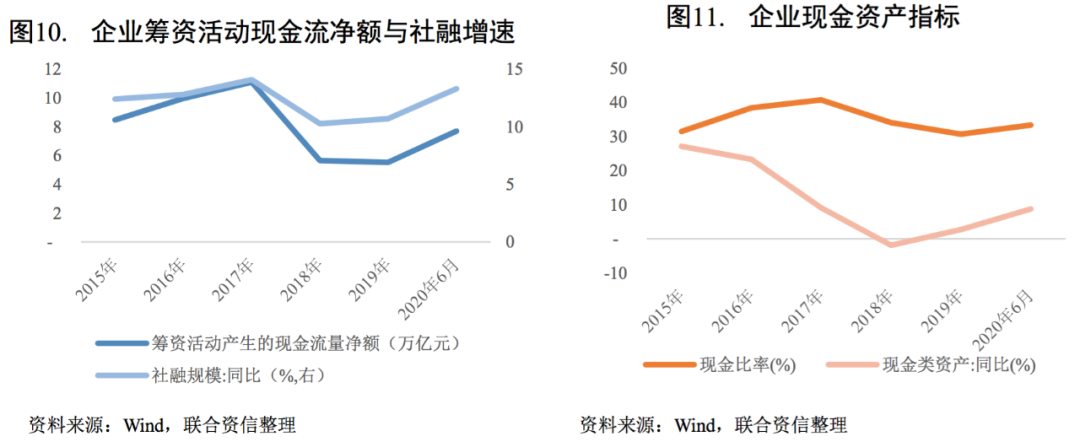

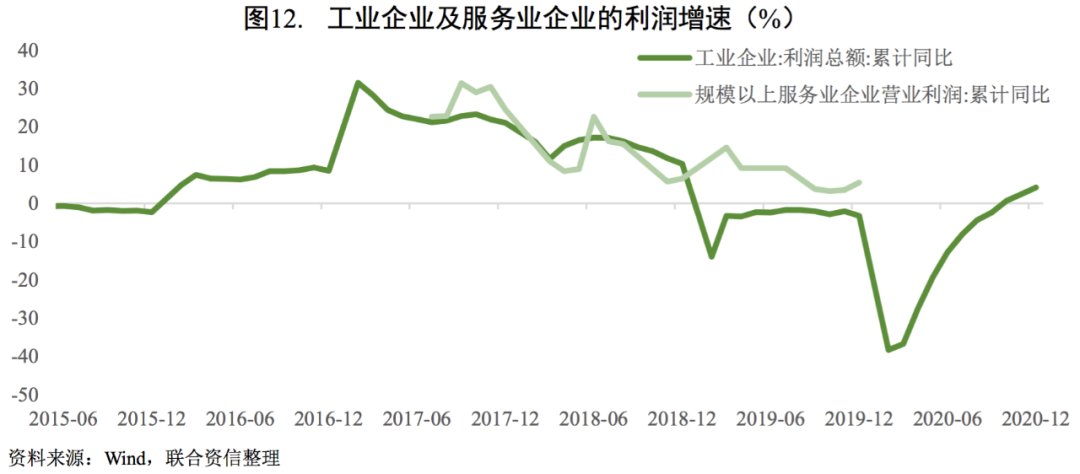

市场流动性紧缩导致企业再融资渠道收窄,短期偿债能力下降,经营活动放缓,继而诱发企业流动性紧张的压力。一般来说,企业的偿债来源主要来自两大方面,一是企业自身,包括利润盈余和可变现资产。以2018年“违约潮”为例,在经济增速换挡、供给侧结构性转型和去杠杆的背景下,自2017年起工业企业利润总额增速与规模以上服务业企业营业利润增速同步放缓,工业企业和服务业企业盈利水平均有所下滑,企业自身造血能力减弱。二是依靠外部融资。市场流动性的松紧直接影响着资本市场向企业提供资金的意愿,2017年至2018年,社融增速的下降导致企业外部融资渠道趋窄,带动企业筹资活动产生的现金流量净额明显回落,年底现金类资产增速明显放缓甚至呈同比下降态势,企业短期偿债能力下降。

2020年6月,信用债偿债主体流动性相关指标均呈抬升趋势。2021年,预期在流动性边际收紧的情况下,社融同比走低带动企业筹资活动现金流量净额走低,现金类资产增速回落,带动市场流动性的紧平衡向企业主体传导。

(二)各区域信用债净融资额分化程度加深

未来市场流动性紧平衡下,尾部区域信用债的偿付压力或将胜于2018年的信用风险压力,区域信用分化程度还将进一步加深。从债券市场来看,市场流动性直接影响着信用债的发行与偿还。

一方面,回顾2017年及2018年流动性环境收紧,信用债融资净额大幅缩量,其中贵州、重庆、天津及东北、西北区域(红色框)的信用债净融资规模收缩压力很大,上述区域虽非民营企业违约潮中的主要区域,但也集中出现了不同程度的信用债兑付风险事件,特别是城投企业非标违约等情况。

另一方面,对比2020年,在流动性宽裕的市场环境下,长三角区域(绿色框)信用债净融资额较2019年大幅增长。反观天津、东北、西北区域(蓝色框),则更多地出现了净融资额较2019年下降的局面。若后期市场流动性水平向中值回归,可能尾部区域或将面临更大融资压力。

可以看出,随着近年信用风险事件的频繁发生,信用分化趋势明显,市场投资人出于理性判断与对风险事件的特征分析,形成了明显的区域偏好,区域分化程度不断加深,造成即便市场流动性极度宽裕,资金也更多的向头部区域集中,而规避尾部区域,形成明显的马太效应。

(三)不同企业性质的差异表现

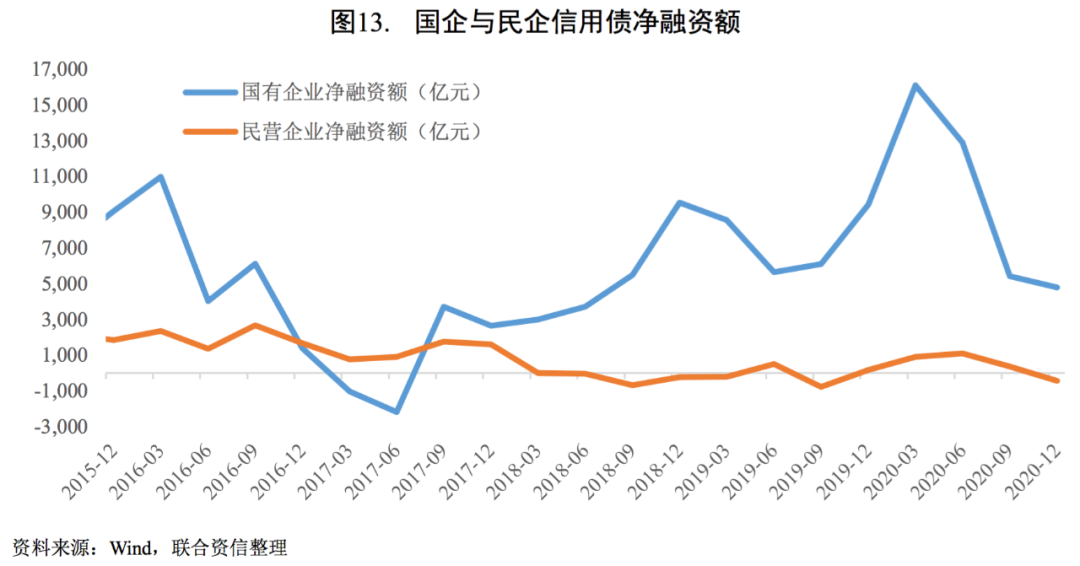

流动性环境的转弯或进一步打破国企信仰的心理预期。流动性环境的松紧对不同企业性质的影响不同。对比近年国有企业与民营企业的信用债净融资额,可以看出,2017年,外部环境变化后国有企业净融资额快速探底回升,随后在2018年依旧保持持续增长态势,国有企业流动性得以快速修复。2018年,民营企业信用债融资净额则持续徘徊在零值附近,信用债融资活动持续不振。

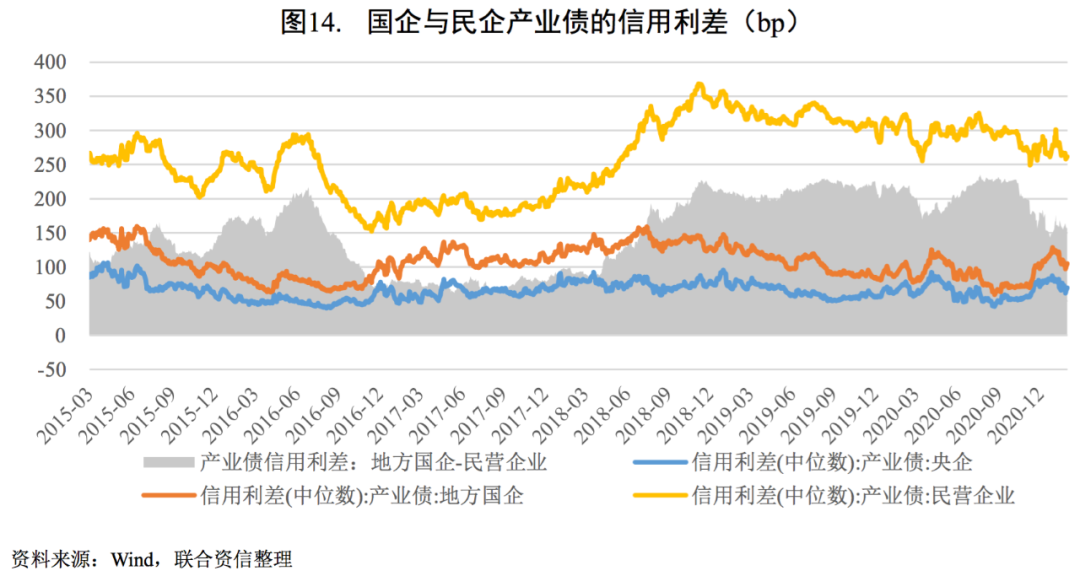

从投资人角度出发,2018年,国有企业与民营企业信用利差走阔,表现出投资人对民营企业信用债偿付压力的担忧,由于资金仍存配置需求,国有企业信用债反而受到市场追捧,促使国有企业信用利差压降。

2020年四季度至2021年初,多个地方国有企业出现信用风险事件,重塑了投资人的信用评估逻辑,拉高国有企业信用利差。由于2018年违约潮使得弱资质民营企业得到一定程度的出清,面对杠杆水平更高的国有企业,本轮市场流动性的转弯或将更深一层地打破市场对地方国有企业的刚兑信仰。

(四)非标融资缩量将对企业流动性产生负面影响

需关注2021年非标融资缩量对企业流动性的压力。2018年以来新增非标融资负增长的幅度与频率均较往年大幅增加,企业的融资渠道逐步缩窄,尤其是通过非标融资较多的城投和房地产企业。自2020年四季度以来,非标融资缩量程度再次加深,受资管新规影响(央行将原本在2020年年底施行的资管新规过渡期延长至2021年底),2021年也将大概率延续缩量趋势,将对信用债的偿付能力产生负面影响。

(五)2021年信用债到期规模情况

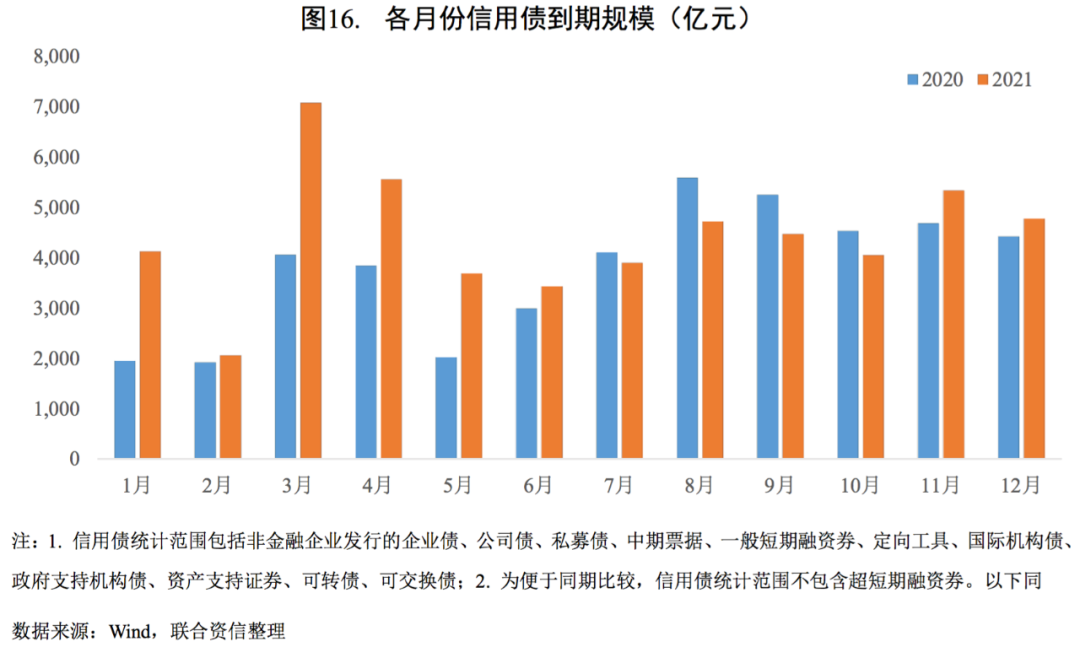

2021年非金融企业信用债到期规模大,集中兑付于3月、4月及年末两月。从非金融企业信用债到期规模看,2021年非金融企业信用债到期规模合计5.3万亿元,同比增长17%。分月份看,3月(7080亿元)、4月(5558亿元)、11月5338亿元为全年高峰月份,届时信用债偿付压力加大。

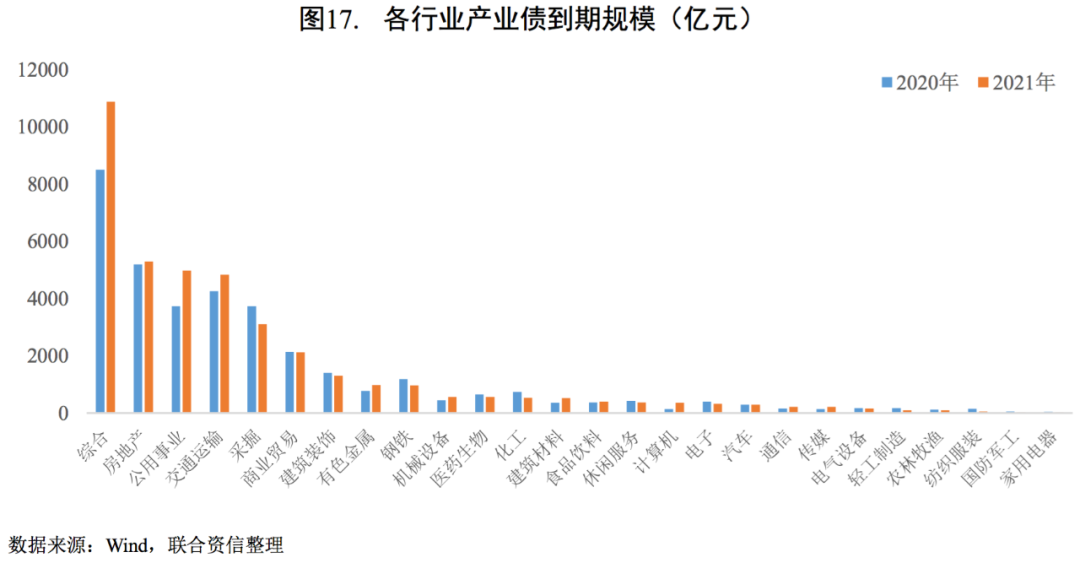

产业债方面,2021年,综合、房地产、公用事业、交通运输类依旧是信用债到期规模较大的行业。相较于2020年,综合、公用事业、交通运输的到期规模均大于2020年到期债券规模,信用债偿付压力相对较高。

城投债方面,2021年,江苏、北京、湖北、重庆城投信用债到期规模较大。城投债规模较大的省份,2021年城投债到期规模均明显多于2020年,区域城投债的偿付存在一定集中兑付压力。

粤公网安备 44010402000579号

粤公网安备 44010402000579号