首页 > 正文

协会资讯 | 新政策下经销商集团开展二手车业务的思考

2021-04-29 中国汽车流通协会 中国汽车流通协会

2021年4月14日,中国汽车流通协会以“行变•致远”为主题在武汉成功举办2021汽车流通蓝皮书论坛暨2020-2021蓝皮书发布会。在4月14日下午的“二手车•主引擎”分论坛上,远方汽车贸易集团副总经理董杰做了《新政策环境下经销商集团开展二手车业务的思考》的主题演讲。

远方集团的二手车业务从2015年开始整合,除了4S店二手车业务以外,业务范围还涉及二手平台、二手大市场,多品牌二手车连锁店。远方集团的二手车业务每年保持了47%的复合增长率。

二手车政策环境、市场环境进一步优化

2020年是二手车的营商环境极大优化的一年,增值税税率从2%到0.5%,经销商的经营模式发生了非常大的变化。限迁成果巩固,在山东的区域,除了济南以外,其他城市的国四全流通了,山东的二手车2019年同比增长了20%,是全国最大的迁入省份之一。

2020年全国的汽车保有量达到了2.81亿辆,二手车进入新的高速增长期,根据中国汽车流通协会的数据,二手车一季度增长率是21.5%,这个增幅是多年没见的增幅。税负的问题解决了以后,银行各种资本敢介入了,行业的春天来了,行业的竞争也加强了。

新车经销商集团应该把二手车业务圈为战略业务

过去在一个增量市场的阶段,二手车可以不做,现在不可以了。2020年中国的二手车保有量是2.81亿台,按照这个发展速度到2025年有可能会达到3.6亿台。按照目前6.4%的析出率来计算,新增销售线索的65%与保有车辆有关,现在的新车销售是存量用户之争。过去二手车不干,干不好,是少挣点钱,现在如果这个业务再做不好,可能就会影响4S店的新车销售。这是增量市场向存量市场转换的必然要求。

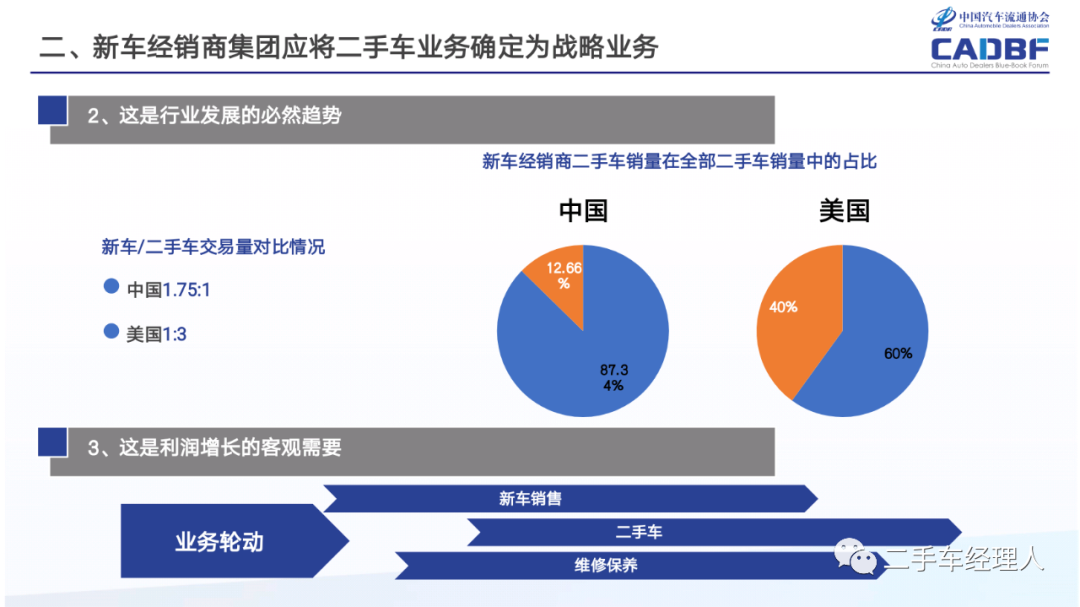

经销商集团将二手车业务作为战略业务是行业发展的必然趋势。从数据看,中国的新车和二手车交易量比值是1.75:1,美国是1:3,中国如果发展到美国的二手车发展水平,二手车交易量会上升5.26倍,市场增长空间巨大。

经销商集团将二手车业务作为战略业务是利润增长规划的需要。4S店最开始的利润增长依赖新车销售,2017年以后,新车销售利润下降,随着汽车保有量增加,售后服务开始发力,成为4S店利润增长来源,但是售后面临的问题是流失率非常高。市面的各种连锁店都在抢售后服务的客户。发展到这个阶段,二手车应该成为4S店业务的第三个引擎,是未来行业激烈竞争的一个蓝海。

对于二手车业务,4S店应该在三个方面加强投入:

第一是人员配备,要选最优秀的人来做这个业务,要选具有总经理潜质的人来做这个业务。

第二,是政策倾斜。有效的绩效管理制度、科学的方法路径、资源财务人力投入及各部门协同配合。

第三,要实践系统化的管理,二手车业务链很长,容易出问题,系统化的管控非常必要。

优先做好厂家认证二手车业务

目前的4S店二手车业务,最具优势的板块还是厂家认证二手车业务。这个业务是4S店二手车业务里面含金量最高的一个板块。厂家认证二手车占4S店二手车销量的30%,贡献的利润占70%。

经销商开展厂商认证二手车,优势可以分为七个方面:

(一)原厂的质保+4S店的背书,会给客户极大的信赖。

(二)厂家的资源配置,资源是多个方面的,车源、补贴的政策、金融支持、营销支持。

(三)可以充分地利用现有的硬件设施和人力,如果一个4S店一年增加了100万的二手车毛利,它的整个纯利贡献将非常明显,从亏损到盈利。

(四)4S店了解新车的供给,我们了解新车市场的发展趋势,比如某个车要退市了,市场的量供给会减少,二手车价格会上涨。某个厂家压库,新车价格会下调,二手车价格也会下调,4S店可以提前处理或者提前追补。

(五)集客成本比较低,新车战败客户可以转化到二手车。

(六)多品牌4S店集团,可以充分整合集团的资源。

(七)可以形成细分市场的竞争优势,实现高买高卖的良性循环,对新车销售提供更大的支持。

提升厂家认证二手车业务的主要难点及解决措施

提升厂家认证二手车业务,首先是提升二手车零售能力。要选择好的细分市场。强化市场推广,利用媒体、自媒体去做好推广。强化销售流程的管控。打造价值链,把新车的衍生资源整合到二手车里去。零售的利润提升,会提升采购的竞争能力。要形成本品牌的二手车在区域定价权。

要提升优质车源的收购能力。4S店要建立资源,一是集团的资源,二是保险资资源。置换的环节,通过流程管控和培训强化共战,强化协同。

对于符合认证条件同品牌置换,要保持100%的胜率,要有强大的领地意识。

保客是4S店最大的资源,保客资源的开发要求二手车部门、新车销售、售后、金融形成联动,加强营销。

客户换车会有三个选择,消费降级占4%,维持同档占36%,消费升级占60%。通过自有或合作二手车平台把集团所有置换的车辆,统一整合,可以实现集团利润的最大化。

除此之外还有实现客户消费生命周期的延长,外采能力提升等措施。

本文摘取自2021汽车流通行业蓝皮书论坛报告资料。

粤公网安备 44010402000579号

粤公网安备 44010402000579号