从去年火爆至今的公募基金开始“退烧”了。四季度以来,公募基金产品发行规模偏低,10月26日,市场出现了一天之内三只基金募集失败的罕见情形,11月以来,新基金发行数量、首募规模骤减。

与去年相比,今年基金公司自购热情明显升温。

Wind数据显示,截至11月29日,年内已有88家基金公司进行了自购,合计自购次数为368次,总金额46.93亿元,双双创造历史新高。

这两条新闻其实是有关联的,在新基金发行成绩不佳的当下,基金公司大举自购可以提升投资者信心,可以视为营销行为,向投资者传递可入场信号。

我们要不要抓住这波机遇入场?跟着基金公司买需要注意什么?

基金公司“自产自销”

可能有的小伙伴不理解了,自己买自己家的东西是什么操作?不是说基金从业人员买基金股票有限制吗?

基金公司和基金经理的自购行为将“王婆卖瓜”转变为“王婆吃瓜”,说到底是为了建立基金从业人员与基金份额持有人的利益绑定机制。

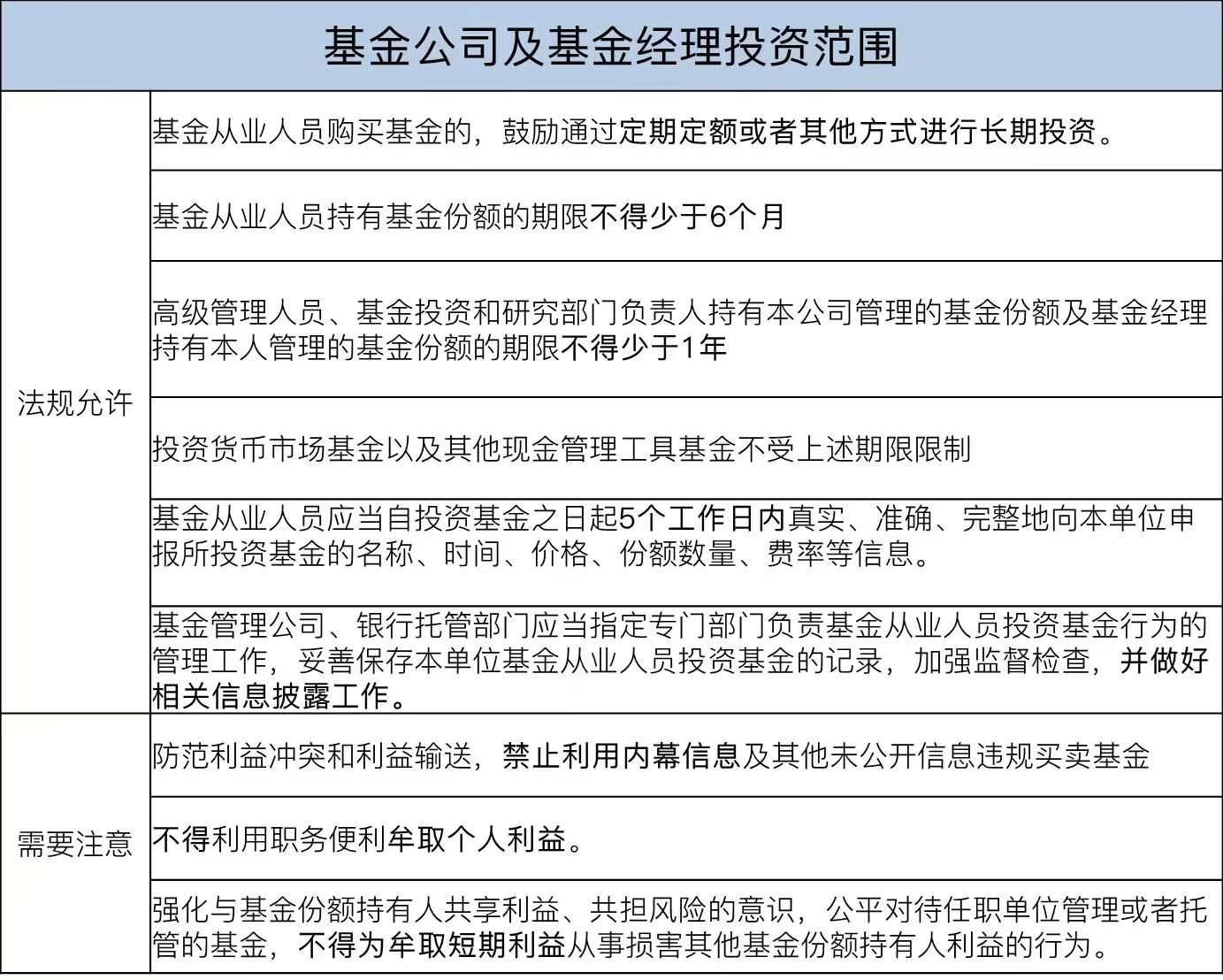

证监会发布的《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》鼓励基金管理公司针对高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理等购买本公司管理的或者本人管理的基金份额事宜作出相应的制度安排,实现基金从业人员与基金份额持有人的利益一致。

前海开源基金首席经济学家杨德龙曾指出,基金自购一般是出于两方面目的:一是将基金公司利益、员工利益、基金持有人利益进行绑定,以增强持有人信心;二是通过基金自购,基金公司自身也能分享到基金投资收益,既能提高基金规模,又能分享投资回报。

如今市场不景气,在新基发行阶段便遇见重重困难,在此情形下,基金公司和基金经理“与投资者共进退”的理念相当于给市场一颗“定心丸”。除了能引起广告效应,基金自购也是基金管理者的一种投资行为。

从主题基金的行业选择来看,多只医疗、科技类主题基金被纳入基金公司自购名单,业内人士表示,从中长期角度来看,这些领域都符合中国经济长期发展的方向,具备长期投资价值。

逢低布局,收益可期

统计2015年以来基金公司自购量最高的15个月可以发现,基金公司大多选择在股市调整阶段入场,来自Choice资讯的数据显示,2018年基金公司自购基金的金额高达31.6亿元,为2017年的1.6倍,创下当时的历年新高。

这就和追涨杀跌的“韭菜”形成鲜明对比了,怪不得都说跟着机构赚聪明钱。但是现在市场毕竟不是18年那种连跌了两三年的底部,未来怎么发展,谁也无法预测,只能根据之前的经验做出大致判断。

上海证券基金评价研究中心高级分析师王博生对自购基金行为进行分析,发现基金公司的自购场景一般有两类:一是市场风险快速释放的时候,多出于增强投资者信心目的,防止大规模赎回带来的踩踏以及规模快速缩减;二是“熊末牛初”风险偏好萎靡的时候,此时自购更多是为之后的行情储备弹药,是以好价格获取好股票的优良机会。

除了基金公司的自购容易引发市场关注,基金经理的自购情况往往也意味着其信心指数和对市场真实的看法。

华安证券研报表示,基金经理的自购能够减少组合的整体风险程度,在其他条件不变的情况下,基金管理人自购量越大,其总风险、系统风险和下行风险水平越低。当基金经理参与投资自己的基金时,对广大共同基金投资者有利,并且如果没有特定需求的话,应积极鼓励基金经理投资自己的基金。不仅仅是证监会鼓励,基金经理自己也确实愿意下场自购,且金额还不少。比较有代表性的基金经理的自购公告也经常上新闻。

“千亿顶流”基金经理张坤目前在管的4只基金中,最新中报数据显示,基金经理本人持有份额均在100万份以上。以其管理时间最长的易方达优质精选混合(原“易方达中小盘”)为例,张坤一直坚持长期持有,只在2015年出现过减仓操作,其余时间都在加仓。

“一次性出手最大方”的是睿远的基金经理赵枫,去年1月,睿远基金旗下第二只公募基金——睿远均衡价值三年持有期混合基金发行期间,拟任基金经理赵枫在首募期间认购3000万元,并锁定4年,且该认购部分不参与配售,成立至今收益率已达65.80%。

投资实操中,需要注意哪些问题?

整体来看,当公司发生自购行为时,一般对维护基金净值方面起到正向作用。多位业内人士表示,基金公司或基金经理跟投基金,意味着该基金经理更有动力把基金做好,以及和投资者利益共同捆绑,可以作为买基金的参考指标。但需注意,这并不代表自购的基金经理就一定能够赚钱。

尽管大部分被基金自购的产品由自家公司和经理用真金白银去捧,具有长期投资属性,但普通投资者在选择基金的时候,仍然要简单分辨一下基金情况,而不是盲目“抄作业”。

因为小白的投资时间和心态、认知和基金经理有差别,也不一定能做到和基金经理共进退,在挑选基金时,至少要提前考虑以下三点:

第一、谨记新基金没有历史业绩参考,也没有穿越过“牛熊”,这一点上,还是老基金更为稳妥;

第二、谨防“迷你基金”清盘风险。某些自购基金产品的规模处于1亿元以下,属于“迷你型”产品,不排除基金公司有借自购行为“救基”的动机。

第三、该做的功课必不可少,还是要看历史业绩、基金经理风格是否与自己所契合,不能盲目跟风,而应当从自己的预期收益、投资期限和风险偏好等各方面考察是否值得买入。

(文中基金仅为举例,并非推荐建议。基金有风险,投资须谨慎。产品过往业绩不代表未来表现,不等于产品实际收益,不构成产品的任何收益承诺。)

粤公网安备 44010402000579号

粤公网安备 44010402000579号