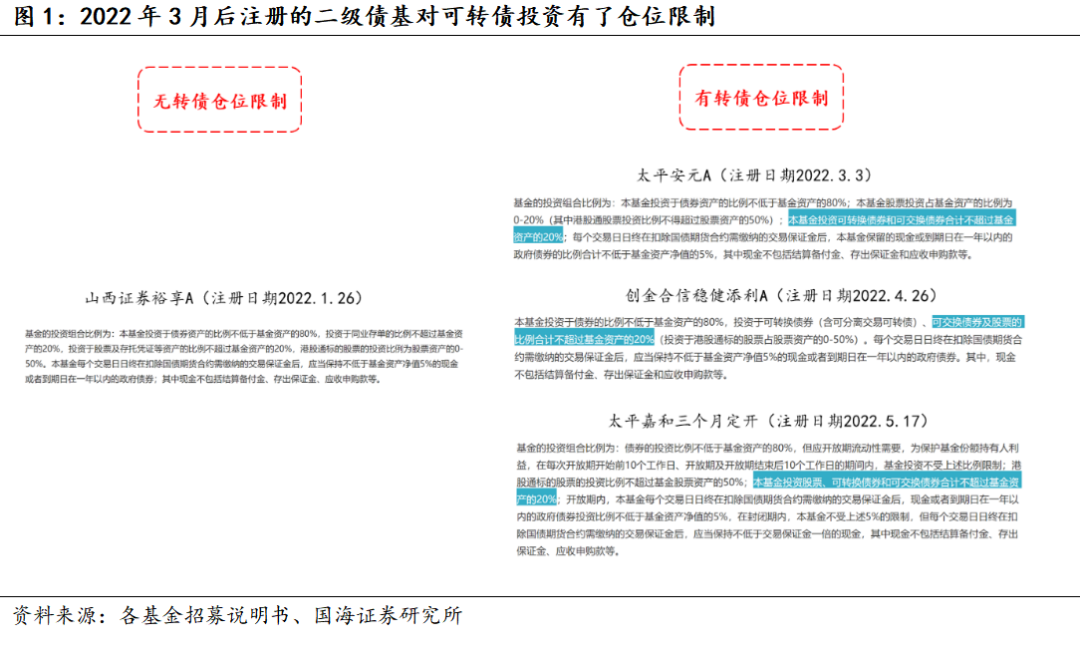

(1)2022年3月之后获批的二级债基合同中将转债仓位限制在20%以内

2022年3月起,新获批通过的二级债基中,出现了对转债投资的明确限制:可转债从之前的债券类资产,变为与股票相同的权益类头寸,仓位被限制在20%以内。

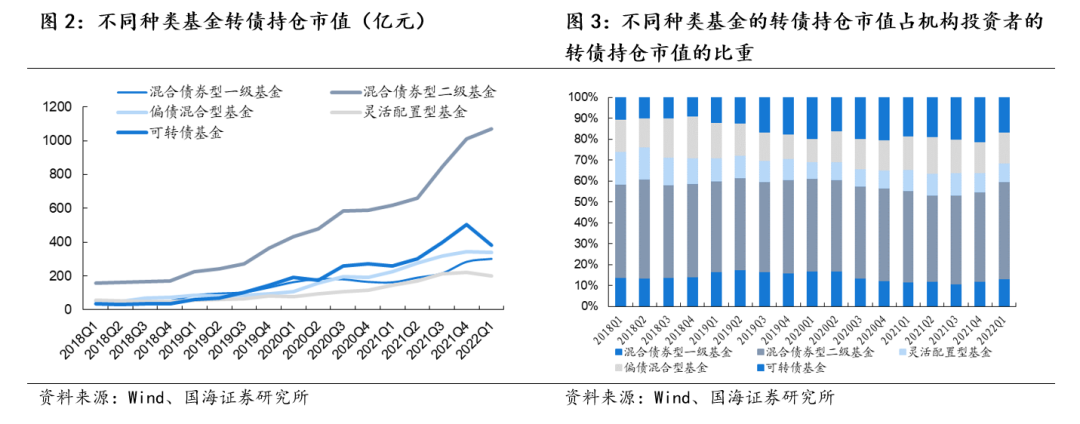

(2)近年来固收+基金的转债持仓规模越来越大

近年来机构投资者的转债持仓市值迅速扩大,持仓市值从2018Q1的349.88亿元上升至2022Q1的2292.29亿元,其中固收+基金转债持仓市值从2018Q1的258.02亿元上升到2022Q1的1709.58亿元,占所有机构投资者的比重超过70%,而二级债基又占了固收+基金的62.57%。

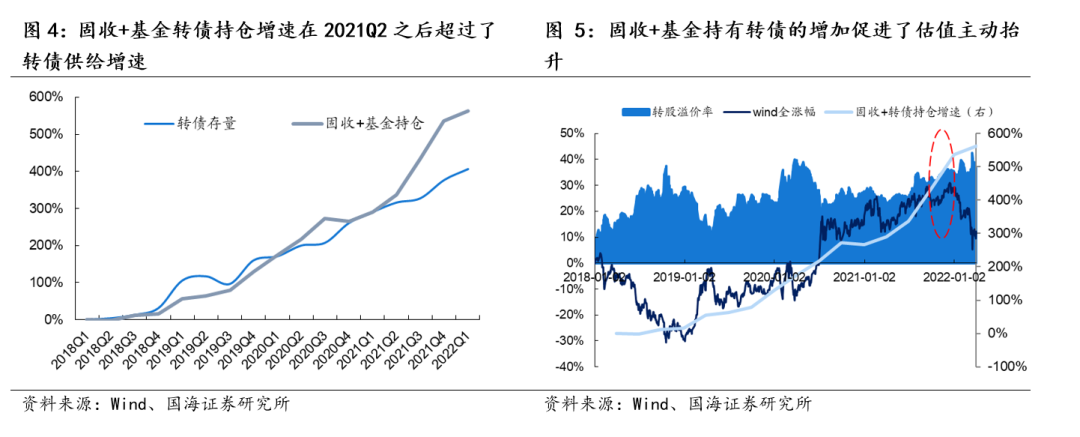

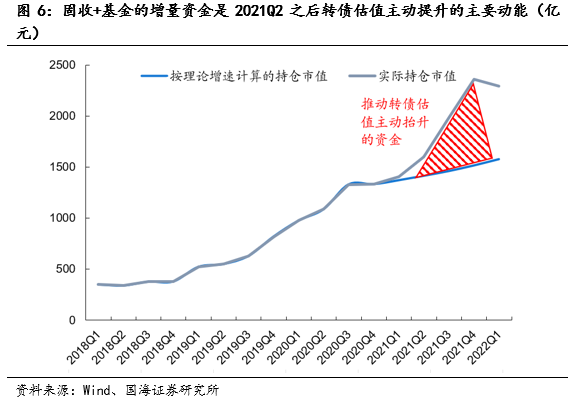

(3)增量资金推高了转债的估值中枢

2021Q2-Q3,市场出现转股溢价率与股票同涨的情况,这也是固收+基金的转债持仓市值增长最快的时期,这一部分资金推高了转债的估值中枢。根据计算,转股溢价率每提升1pct,需要机构投资者增持768亿元,固收+基金增持564亿元,二级债基增持338亿元。

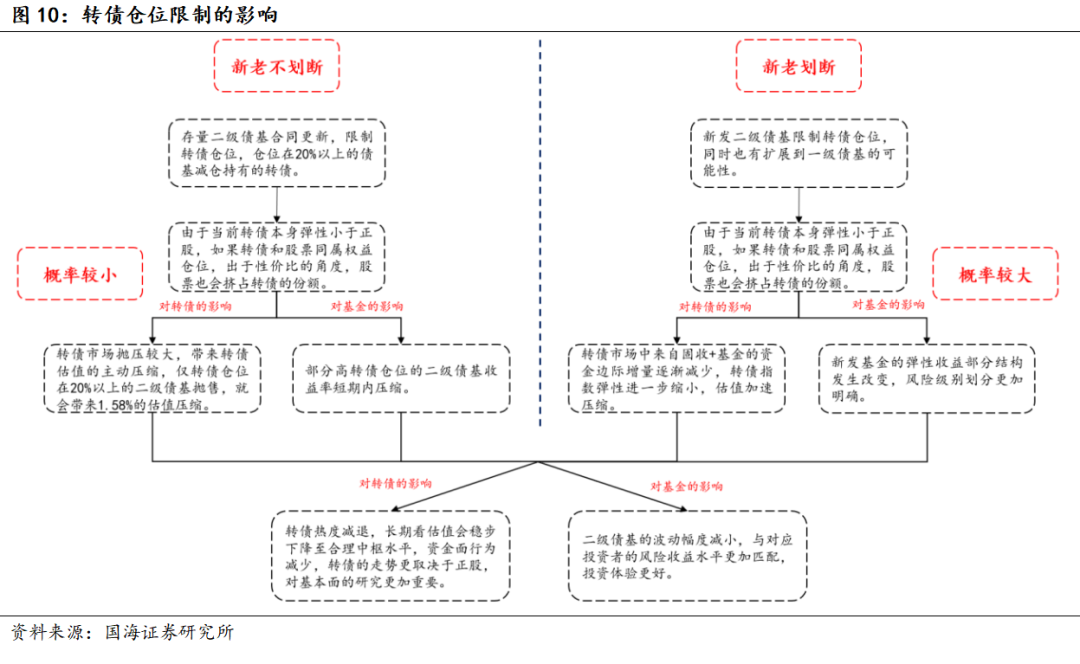

(4)仓位限制会加速转债估值的压缩,促进市场向更健康的方向发展

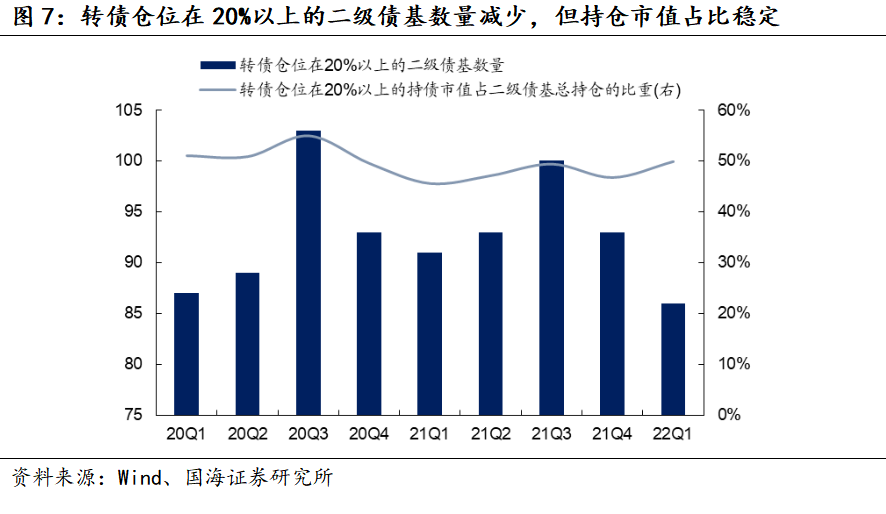

目前转债仓位在20%以上的二级债基持有的转债市值占二级债基总持有转债市值的近一半。如果对二级债基的转债仓位限制日后成为常态:1)未来转债市场的资金增量会边际减少,转债估值将会稳步下降;2)在转债弹性弱于股票的背景下,股票对转债份额会造成挤占;3)不同种类基金的风险和收益水平将会划分的更加明确。

风险提示 流动性收紧风险,信用风险,政策变化风险,疫情反复风险。

1、二级债基合同悄然发生了变化

1.1

二级债基合同出现对转债仓位的限制

最新的二级债基募集说明书中出现了对转债仓位的限制,体现出监管希望引导转债的估值向合理的区间发展。2022年3月起,新获批通过的二级债基中,出现了对转债投资的明确限制:可转债从之前的债券类资产,变为与股票相同的权益类头寸,仓位被限制在20%以内。

结合此前6月17日沪深交易所发布可转债新规,对散户行为进行限制(可参考我们6月20日发布的报告《可转债监管再升级,影响有几何?》),我们可以推测,监管层面,对转债市场的降温措施从C端扩展到了B端,未来希望将可转债的估值向合理的方向引导。

2022年3月之后共注册通过了4支二级债基,除3月23日获批的富国元利A之外,另外三支均对可转债进行了仓位限制:其中太平安元A规定股票投资仓位不得超过20%,同时可转债和可交债的合计仓位不超过20%;而在此之后获批的创金合信稳健添利A和太平嘉和三个月定开则是将股票、可转债和可交债的共同仓位限制在20%之内,而1月获批的山西证券裕享A并没有对转债仓位的限制。

1.2

资金增量对转债有何影响

对转债仓位的限制实际上是对二级债基投资转债资金量的限制。资金对转债有怎样的影响?我们可以通过复盘历史来寻找蛛丝马迹,从而对未来的走势进行预判。

(1)以二级债基为代表的机构投资者的地位越来越重要。

投资转债的非权益类机构投资者主要包括固收+基金(包括一级债基、二级债基和偏债混合基金)、灵活配置基金和可转债基金等。

近年来机构投资者的转债持仓市值迅速扩大,而固收+基金贡献了最大份额。从2018Q1的349.88亿元上升至2022Q1的2292.29亿元,增长了555.16%。其中固收+基金转债持仓市值从2018Q1的258.02亿元上升到2022Q1的1709.58亿元,增长了562.61%,占比超过70%。

2022年3月转债市场有较大幅度回调,但仅有可转债基金持仓市值有较大幅度下降。综合来看,机构投资者的持仓市值净减少仅70.19亿元。

固收+基金中,二级债基持有转债最多。从规模上看,2022Q1二级债基持有转债市值为1069.83亿元,较2021Q4增加了58.78亿元,受转债市场回调影响,同比增速小幅放缓;占固收+基金持仓市值的62.57%,占机构投资者持仓市值的46.67%,因此对二级债基转债仓位的限制可以很大程度上控制住未来转债市场增加的资金量。

(2)固收+基金加仓转债的增速超过了转债供给增速。

当前,固收+基金持有转债市值占转债存量规模的近四分之一。2021Q2之前,固收+基金的转债持仓增速基本与转债存量规模增速保持一致,但在此之后,固收+基金的持仓加速增长,大幅超过了转债供给增速,因此固收+基金持有转债仓市值占转债存量的比重也有较大幅度提高,2021Q1为17.78%,2021Q4增加到23.77%,2022Q1小幅下降至23.33%,但仍持有接近四分之一的转债市值。

增量资金是推动转债估值中枢主动抬升的主要动能。理论上说,转股溢价率应当与股票走势成反比,但2021Q2-Q3,市场却走出了转股溢价率与股票同涨的行情,这也是固收+基金的转债持仓市值增长最快的时期,这一部分资金推高了转债的估值中枢。

(3)转股溢价率每提高1pct,需要多少资金?

转债估值中枢主动抬升主要是来自超量资金的推动,我们可以通过2021年新增的资金量,计算出转债的估值每提升1pct需要的资金规模:

一个明显的现象是:2020.7.1-2021.7.1之间整体估值波动幅度较小,区间平均转股溢价率为24.88%;而2021.7.1-2021.12.31估值中枢主动抬升,区间平均转股溢价率为32.38%,提升了7.5pcts。这与2021Q1起,机构持仓市值增速开始超过转债供给量增速是相符的,即2021年机构投资者持仓增速超过转债供给增速的这部分资金将转债估值主动推高了7.5pcts。

假设从2021Q1起,机构投资者持仓市值增速与转债供给增速相同,则此时转债估值不会有抬升(此时的持仓市值下文称作理论市值)。

机构投资者2021年实际转债持仓市值超过了理论市值5761.28亿元,其中二级债基平均持仓占比44.06%,则二级债基实际持仓超过理论市值2538.59亿元。

因此我们可以得到:转股溢价率每提高1pct,需要机构投资者增持转债768亿元,相应的需要二级债基增持338亿元。

根据2022一季报,转债仓位在20%以上的二级债基持有转债市值为533.17亿元,如果这些二级债券全部清仓转债,将会导致转股溢价率压缩1.58%。

(4)提高转债仓位是二级债基增强收益的主要方式之一

当前,约24%的二级债基的转债仓位占比超过20%,他们的持仓转债市值却占二级债基总持仓市值的近一半。截至2022Q1,全市场共有二级债基356支,其中86支转债仓位在20%以上,从数量上相比之前略有减少,但持有的转债市值占全部二级债基的持仓市值稳定在50%左右。由于转债具有股票的性质,其弹性收益也远高于其他债券品种,因此提高转债仓位是二级债基增强收益主要的方式之一。

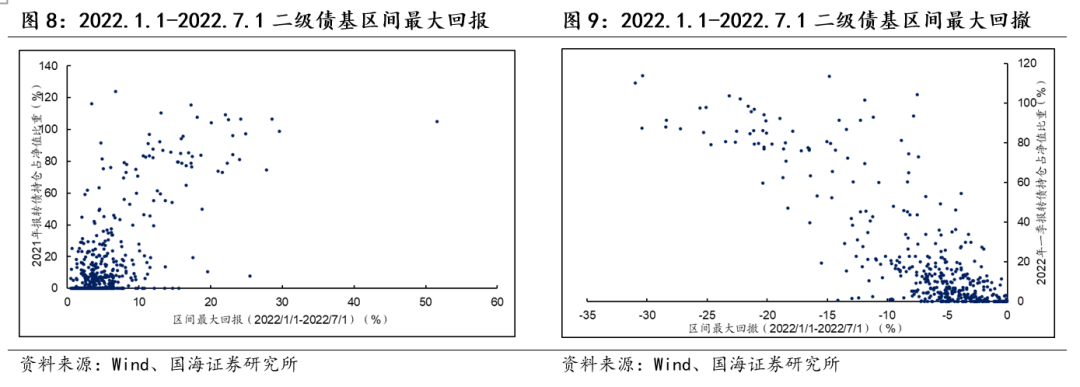

在行情较好时,二级债基通过提高转债仓位可以获得更高的收益,但在行情较弱时,也会带来更大幅度的回撤。通过统计不同转债仓位的二级债基在2022.1.1至7.1的最大回报和最大回撤可以看出,转债仓位与基金收益波动率基本成正比,某基金在此期间最大回报幅度为29.59%,排名第二;而最大回撤幅度为-30.41%,同样排名第二。“低波动”应该是固收类基金的本质,而高风险与高收益并存与投资者规避风险的目的是相背离的。

1.3

限制转债仓位后的市场演绎

如果对二级债基的转债仓位限制日后成为常态,转债市场和基金本身都会受到较为深远的影响:1)未来转债市场的资金增量会边际减少,转债估值将会稳步下降;2)在转债弹性弱于股票的背景下,股票对转债份额会造成挤占;3)不同种类基金的风险和收益水平将会划分的更加明确。

此外,由于未知仓位限制是否会新老划断,我们分情况对未来转债和基金的发展方向做了推导演绎。

2、六月行情回顾

2.1

转债市场表现

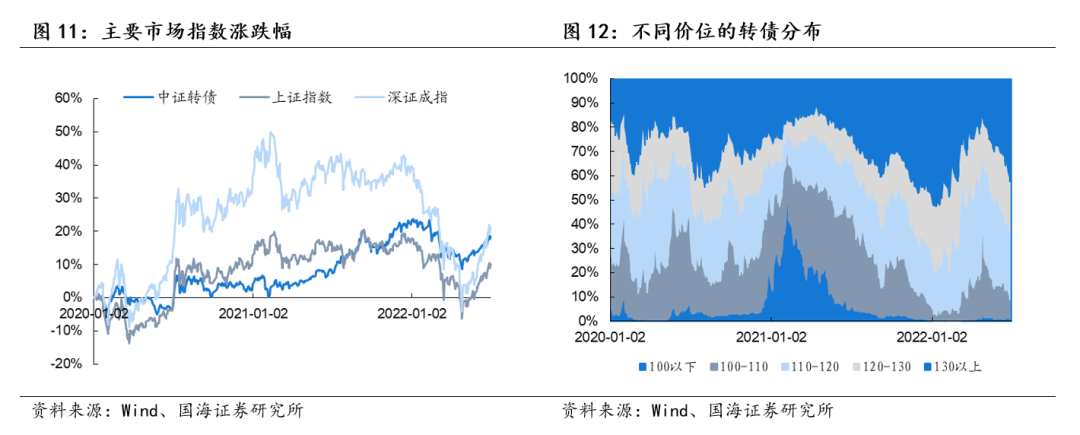

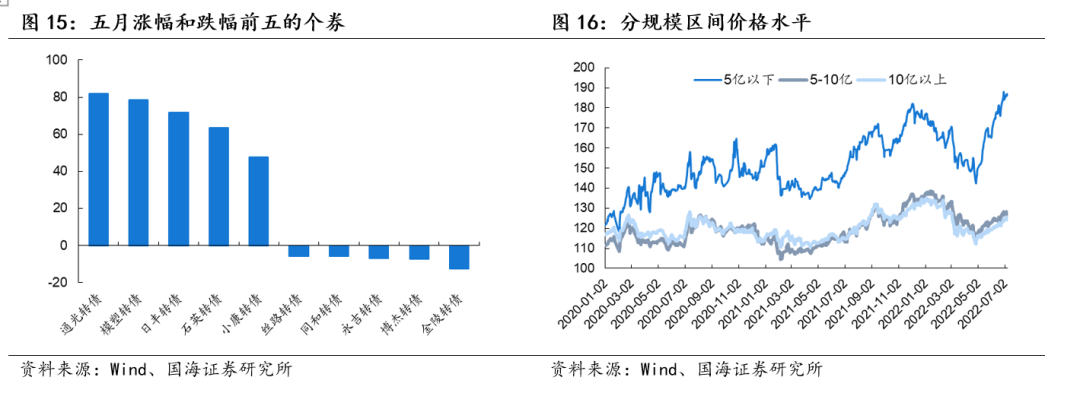

五月中证转债指数跑输主要市场指数。六月中证转债指数上涨4.47%,上证综指上涨7.02%,深证综指上涨12.64%,中证转债指数涨幅不及股票指数,主要原因是前期转债超额收益过高,需要依赖正股上涨消化转债估值。

从转债分布价格上看,截至2022年6月末,130元以上的高价券数量占比较6月初大幅上升了13.14pcts,占比40.35%,主要受益于6月股票市场表现良好,推动了转债价格上涨。价格在120-130元之间的转债数量占比整体保持稳定,110-120元和100-110元之间的占比分别收窄了7.08pcts、6.3pcts至27.97%、7.67%。100元以下的绝对低价券占比仍较低。

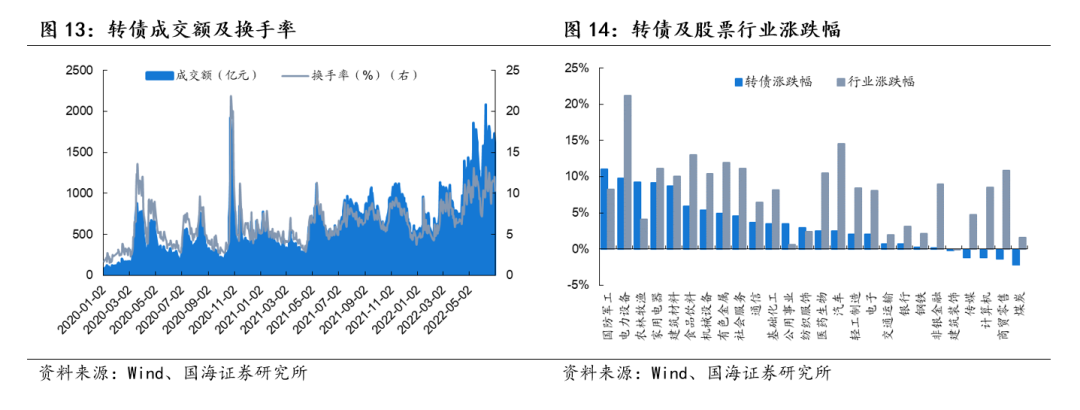

从成交量和换手率来看,6月转债市场交易量和换手率在5月的高基础上更进一步,当月平均日成交规模1612.34亿元,同比增加了216.27亿元;平均换手率11.06%,同比增长了0.74pcts。由于6月17日颁布的可转债新规造成情绪面降温,随后的两个交易日的交易量有较大幅度下降,但很快情绪修复完成,日成交额回到1500亿元以上的高位。

从评级看,评级为AA-、A+、A以下的转债涨幅最高,分别为11.29%、8.04%、7.05%,而评级为AAA的涨幅最低,为2.81%。

从余额规模看,余额在5亿元以下的转债表现远好于在5亿元以上的转债,涨幅达到10.84%,而规模在5-10亿元和10亿元以上的转债涨幅分别为3.72%和4.38%。

2022年6月转债多数行业上涨。涨幅前三的行业为国防军工(+11.07%)、电力设备(+9.81%)和农林牧渔(+9.26%),跌幅前三的行业为煤炭(-2.19%)、商贸零售(-1.42%)和计算机(-1.2%)。个券方面,涨幅前五的转债为通光转债(+82.08%)、模塑转债(+78.48%)、日丰转债(+71.79%)、石英转债(+63.56%)和小康转债(+47.66%),跌幅前五的转债为金陵转债(-12.48%)、博杰转债(-7.27%)、永吉转债(-7.08%)、同和转债(-5.74%)和丝路转债(-5.72%)。

2.2

转债估值表现

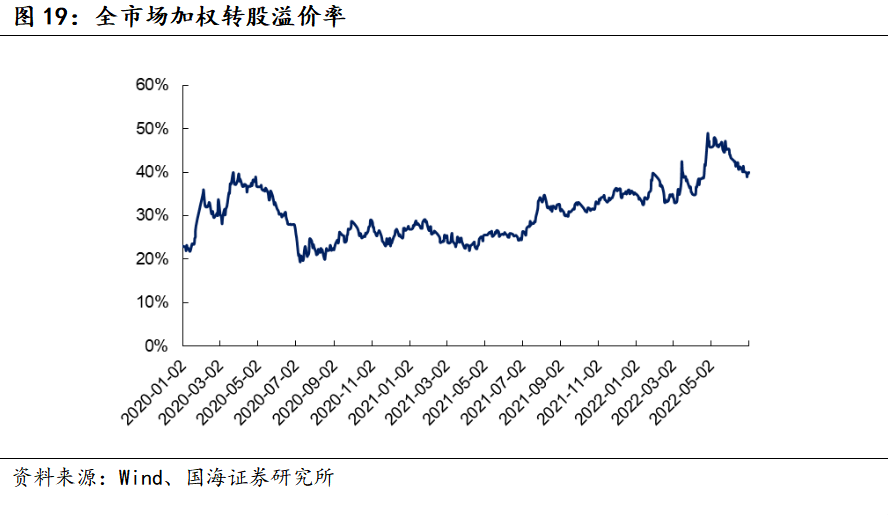

转债受益于正股乐观行情,估值持续压缩。截至6月30日,全市场加权转股溢价率39.7%,较月初下降了4.28pcts。6月股票市场上涨,较大程度上消化了高估值。

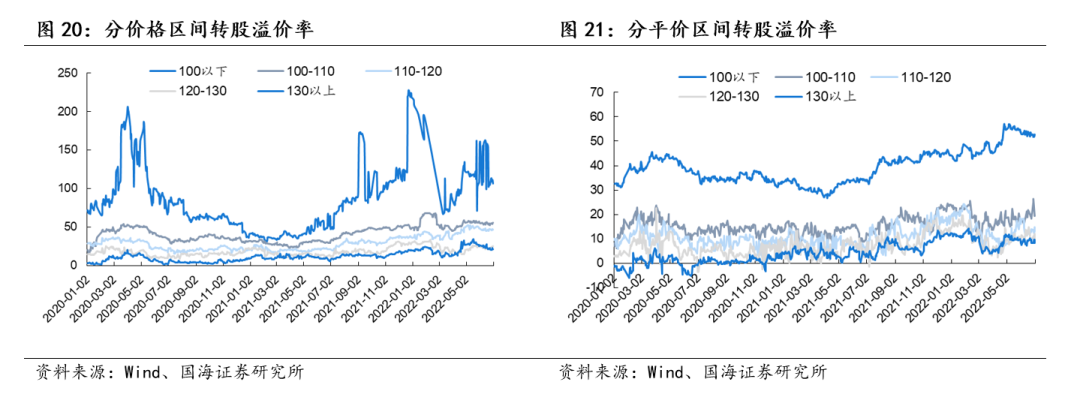

价格在100元以下的转债估值压缩幅度最大。价格在100元以下的转债转股溢价率较月初大幅下降了47.63pcts,其次价格在130元以上的转债转股溢价率下降了3.87pcts至22.2%。其余价格水平的转股溢价率压缩幅度均不足1pct。

4月中旬开始的“追捧小盘债”的热潮开始退温。6月,规模在5亿元以下的转债转股溢价率小幅下降了1.54pcts至71.56%,虽然压缩幅度小于规模5-10亿的4.82pcts和10亿以上的5.03pcts,但仍可以体现出监管措施对小盘债的行情起到了一定压制作用。由于可转债新规于7.1正式实施,具体效果需要时间来验证。

风险提示 流动性收紧风险,信用风险,政策变化风险,疫情反复风险。

相关声明

证券研究报告《债基合同小变化,转债市场大变化》

对外发布时间:2022年7月11日

发布机构:国海证券股份有限公司

本报告分析师:

靳 毅 SAC编号:S0350517100001

范圣哲 SAC编号:S0350122050035

本公众号推送观点和信息仅供国海证券股份有限公司(下称“国海证券”)研究服务客户参考,完整的投资观点应以国海证券研究所发布的完整报告为准。若您非国海证券研究服务客户,为控制投资风险,请取消订阅、接受或使用本公众号中的任何信息。本公众号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。国海证券不会因订阅本公众号的行为或者收到、阅读本公众号推送内容而视相关人员为客户。

本公众号不是国海证券的研究报告发布平台,只是转发国海证券已发布研究报告的部分观点,订阅者有可能会因缺乏对完整报告的了解或缺乏相关的解读而对资料中的关键假设、评级、目标价等内容产生理解上的歧义,应以国海证券研究所发布的完整报告为准,且须寻求专业人士的指导及解读。

本公众号及国海证券研究报告所载资料的来源及观点的出处皆被国海证券认为可靠,但国海证券不对其可靠性、准确性、时效性或完整性做出任何保证。本微信号推送内容仅反映国海证券研究人员于发出完整报告当日的判断,本公众号所载的资料、意见及推测有可能因发布日后的各种因素变化而不再准确或失效,国海证券不承担更新不准确或过时的资料、意见及推测的义务,在对相关信息进行更新时亦不会另行通知。

在任何情况下,本公众号所载信息、意见不构成对任何人的投资建议,所述证券或金融工具买卖的出价或征价,评级、目标价、估值、盈利预测等分析判断亦不构成对具体证券或金融工具在具体价位、具体时点、具体市场表现的投资建议。对任何直接或间接使用本公众号所载信息和内容或者据此进行投资所造成的任何一切后果或损失,国海证券及/或其关联人员均不承担任何形式的法律责任。

本微信号及其推送内容的版权归国海证券所有,国海证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经国海证券事先书面许可,任何机构或个人不得以任何形式转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本订阅号中的内容,否则将承担相应的法律责任,国海证券就此保留一切法律权利。

本报告的风险等级定级为R3,仅供符合国海证券股份有限公司(简称“本公司”)投资者适当性管理要求的的客户(简称“客户”)使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户及/或投资者应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通,需以本公司的完整报告为准,本公司接受客户的后续问询。

本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内部外部报告资料,本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,不保证其中的信息已做最新变更,也不保证相关的建议不会发生任何变更。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。报告中的内容和意见仅供参考,在任何情况下,本报告中所表达的意见并不构成对所述证券买卖的出价和征价。本公司及其本公司员工对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。

市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向本公司或其他专业人士咨询并谨慎决策。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

若本公司以外的其他机构(以下简称“该机构”)发送本报告,则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议。

任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

本报告版权归国海证券所有。未经本公司的明确书面特别授权或协议约定,除法律规定的情况外,任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容,否则均构成对本公司版权的侵害,本公司有权依法追究其法律责任。