广州油画家高大钢的油画系列的特点在于它发展的过程,开始的时候用比较具象的表达方式,继续发展的过程中,绘画变得越来越抽象。这个过程体现着画家不断地探索表达方式有什么新的可能性。高大钢的艺术语言虽然在西方绘画里面有类似的因素,但它仍然是中国的绘画,而且是在过去十年的中国社会极快发展的背景之下所发生的中国绘画的变化里才能够理解的。高大钢的绘画可以理解为将一个外在不断流动的动作,在绘画里面留住或者记录。

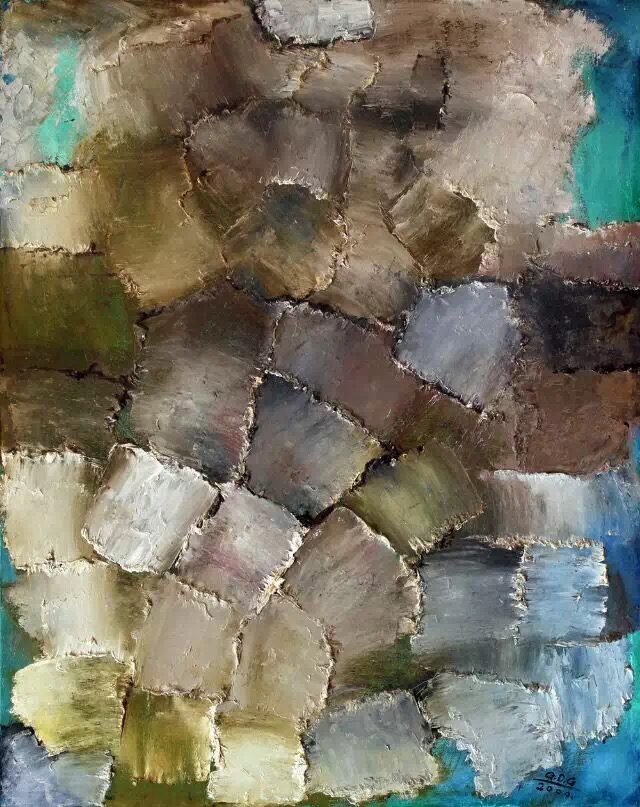

高大钢的探索开始于《涟漪》的一个作品。这幅油画表现水面的局部,象特写,水面波动构成了这幅画的题目。画家用棕色调颜料以厚涂法形成不规律的水波,包含着土黄、土红、土棕等颜色的各种变化。在浪尖里隐约的深蓝色使画面具有层次感,与此对比的白色的影子给人浪花或浮沫的联想。颜料的涂法没有笔的痕迹,这幅画的视觉效果完全产生于形象和颜色。它的动作感具有很强烈的视觉吸引力,《涟漪》这个题目好像过于温柔了。

观者看这幅画时可能提出一些问题:所表现的波浪是否写实?缺少笔的痕迹意味着什么?在《涟漪》这幅画里面所用的原则是中国的或者西方的?我认为这幅画是从中国传统发展来的,同时是一个具有西方油画原则的优秀作品。在这里,描绘波浪只是画家的一个方式要表达的是用各种形象和颜色的反差来体现自然本身的动力结构。观者被画面所表现的动力吸引,进入到画里面而体验到水的本质。万物的本质其实是一致的。这种原则就是文入画的原则。在文人画里,对所画的对象是否写实的问题,石涛这样说:“不似之似当下拜”。齐白石也说:“似与不似之间,太似则媚俗,不似则欺世”。

在这个原则上,这幅画与文人画的精神是一致的。不同的是,文人画关键表达方式是笔法,这是中国特有的方式。高大钢在此不是用笔法,而是用颜色的反差和形象来体现自然的本质。这种绘画原则在西方是被普遍接受的。塞尚在1906年写的一封信里面描述过这个原则:“原来我想要拷贝大自然,但没有成功。可是我后来还是得到了满意的结果。因为我发现了,如果不能表现太阳,可以用颜色来代表它。”塞尚以颜色来表现明暗。我们表面上观察一个物体习惯于不留意到明暗与颜色的区别,因为看一个物体的时候颜色和明暗成为一个视觉整体。塞尚解决了视觉心里方面的矛盾。艺术家在表现绘画对象的时候必须对对象进行分析,分开明暗和颜色的变化。

《涟漪》用颜色和形象来表现水的动态和本质。不依赖笔法,而用颜色的反差来代表自然的现象,在中国的绘画发展中向前走进了一步。高大钢在这幅画里面成功地把中国传统因素和西方绘画原则结合到一起。

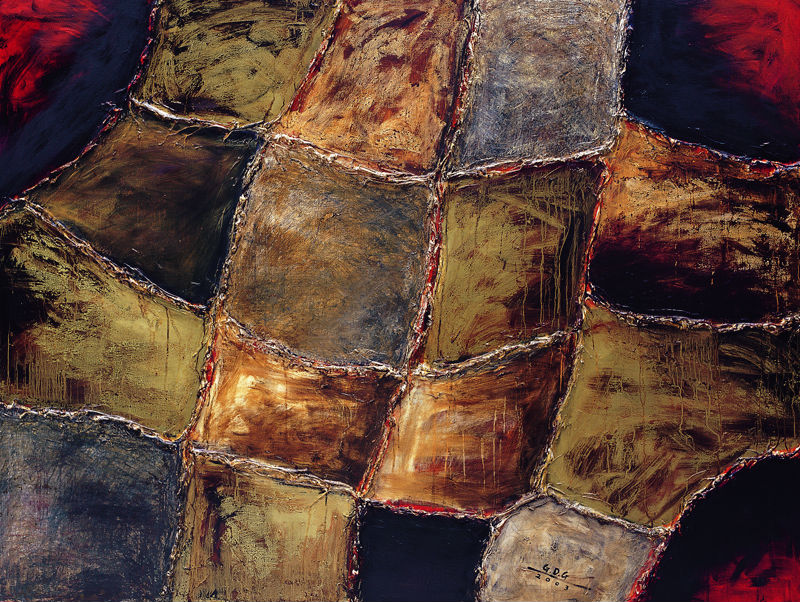

德国总理施罗德2003年接见并收藏了高大钢的作品《可能的重物A02》

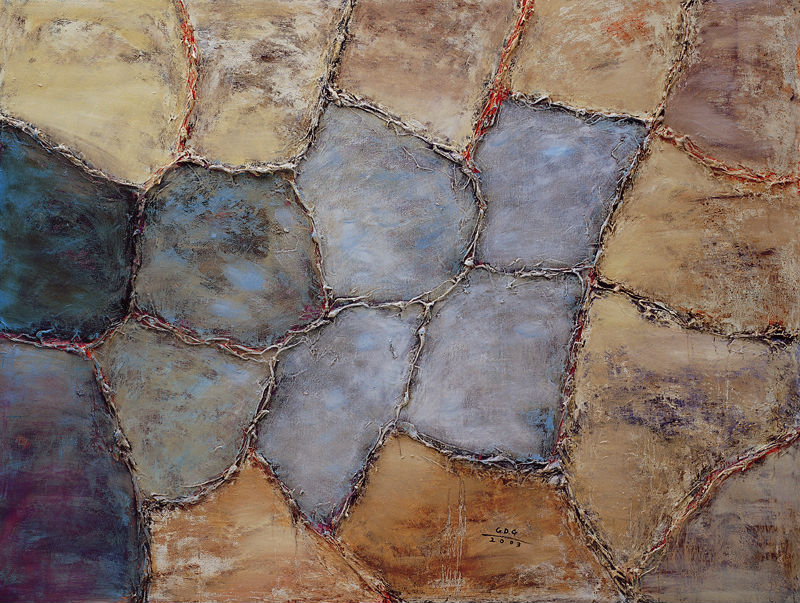

之后,高大钢的绘画里经过了一个关键的转折点。画家解脱了绘画模仿大自然这个功能。观者看见《涟漪》的时候还能够联想具体的水,同时也有传统绘画、模仿大自然的观念。之后的绘画已经不是那样,虽然构图几乎没有变,可是画出来的内容只是动态、生长、重量、力量等按照抽象观念表达的。《可能的重物》是2000年画的这样的油画系列。仔细地观察一幅会发现,它形式构图跟《涟漪》的构图几乎一样,就是不象一个网那么规律。一系列的色块从画面下边往上生长,象砖垒的墙壁或一颗树似的。在画的背景里有从左到右一个横的结构,这样通过竖的和横的方向象一个十字架把画的构图固定下来。在《可能的重物》系列常用冷色的色调,这些色块的边缘是以厚涂法形成的,色块内面是比较平的。颜色微妙的变化有时使观者联想水,表面已经结冰了,可是在这层冰的下面有活泼的生命力。所有的反差色调、冷暖、平厚涂法、上下、前后、竖横、节奏等等恰当掌握构成了一幅完美的画。所谓可能的重物是指画的内容,所表现的能不断地继续生长和发展,能变成一个有无限重量的实物。这个重物的存在当然是在观者的想象里。

这些抽象结构很有力量,这些色块好象在画画儿的过程中在找一个出路。色彩方面,画家完全可以按照他心理感觉来决定颜色,再不受到实物自然颜色的限制。高大钢的绘画不需要根据一个草图把颜料加到载体上去,也不需要在画画儿的过程中跟画面拉开距离,往后退一步,从远处理性地检查他达到的效果。这是西方绘画的方式。高大钢作画,事先,这幅画在画家的心里已经存在。心在笔先。这样,绘画变成画家的意识状态的一种快镜照相。画如其人。

假设观者面对画面没有产生对大自然具体现象的联想,那么他可以提出问题:所表达的意义在哪里?对高大钢来说,抽象的概念是把大自然现象所包含的力量结构“抽”出来,用简化或几何化的方式在绘画中再现出来。这种理解跟西方抽象绘画是一致的。到了这个程度,绘画解脱了它的具象功能,而达到一种自由,只是把一个动感留住在画里面。观者不再需要联想一个具体实物,而可以在绘画里面感觉到动作本身的力量。

80年代末以来有一些中国画家在寻找绘画新发展的可能性。对他们来说,那时候的“新潮美术”虽然时髦,却提供不了前途,因为这种艺术观念离自己的传统太远了。学院绘画方式也满足不了他们的希望。虽然中国学院绘画包含着构图、色彩、素描、用笔等方面世界上最彻底的培训系统,可是对某一些画家也带来一个困难,是绘画的标准化。有一些画家可能感觉到这个系统所带来的程式不合适于他在心理要表达的内容。这当然是一个非常主观的问题,因为有很多出色的画家在学院系统里面找到了对自己合适的方式。反正,过去十年以来,在中国绘画中出现了一个抽象的倾向,不考虑西方的情况,而是保留中国自己对传统绘画的理解。这些画家的心理条件可能是中国社会的变化。中国进入了当代消费社会。这一方面是国家很大的成就,可是另一方面也带来新的文化意识:在所谓群众文化里面人人都一样,无名化了,丢掉了他的个性,断掉了自己的文化基础。对这个问题敏感的艺术家们就寻找了一个又在传统基础上,又合适于他的个性这样的一个艺术语言,好象在抽象的绘画里面找到了一个出路。

高大钢走了这条路并达到了相当高的水平。他发展了《涟漪》一系列的作品,满足了构图和颜色方面绘画客观的标准,也同时合适于画家的个性。高大钢的绘画是有灵魂的。中国传统的评价标准“能品”和“神品”之外应该再加一个“魂品”。这个概念在西方评价语言里面已经存在着。2000年德国艺术大师帕尔特海姆在中国举办个人回顾展时,曾访问过高大钢的画室。帕尔特海姆看到作品的时候评价说:“这些画就是魂品,它们所包含的力量好象要超过载体的边缘往外走。”高大钢的绘画方式是很独特的,我希望尽量多的观众有机会看到他的作品。

(文/史耐德)