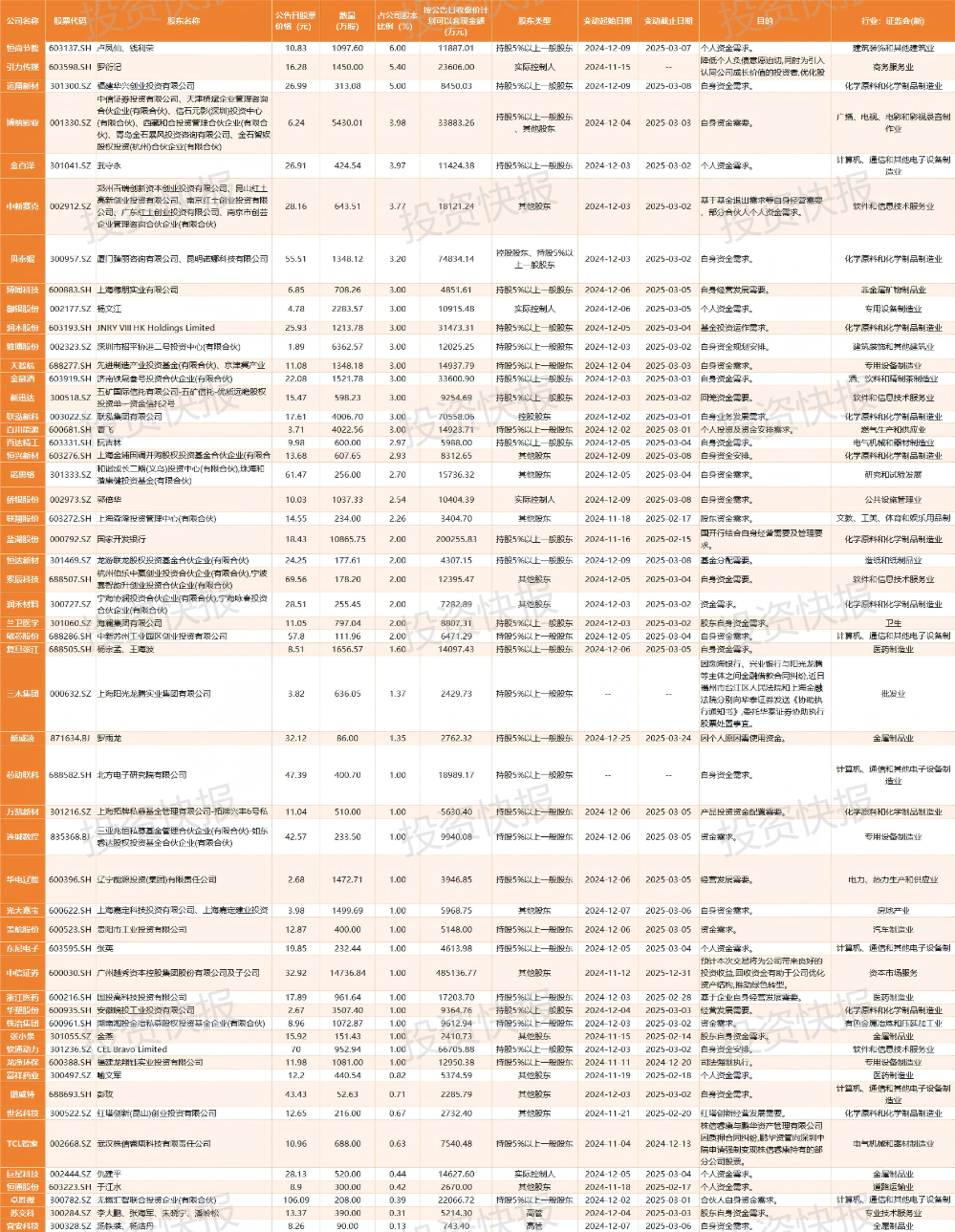

据不完全统计,从上周一开始,上周共有53家上市公司发布了股东减持计划公告,较上上周增加了一家公司。涉及减持股份数量和金额均较为可观按公告日收盘价计算,累计可套现约140.83亿元,减持原因多为股东自身资金需求、偿还股权质押贷款利息、公司经营发展需要等。

(数据来源:同花顺iFinD)

行业分布特点显著

在诸多减持计划中,化学原料和化学制品制造业成为了计划减持的“重灾区”。该行业共有十家公司的重要股东宣布了减持计划,占上周总计划减持公司数量的近两成。按公告日收盘价计算,这些减持计划合计可套现约41.89亿元,占上周计划减持总金额的近三成。其中包括远翔新材、贝泰妮、润本股份、联泓新科、恒兴新材、盐湖股份、润禾材料、万凯新材、华塑股份、世名科技等。这些减持计划大多源于股东的资金需求或基金退出需求。

值得注意的是,盐湖股份(000792.SZ)的股东国家开发银行,计划减持不超过10865.7533万股,占公司总股本的2%,按公告日收盘价,预计可套现20.03亿元,其计划减持的原因是国开行结合自身经营需要及管理要求。是本次计划减持金额较大的公司之一。

贝泰妮(300957.SZ)控股股东及持股5%以上一般股东厦门臻丽咨询有限公司、昆明诺娜科技有限公司合计计划减持1348.12万股,占公司总股本的3.2%按公告日收盘价计算,合计可套现7.48亿元

联泓新科(003022.SZ)的控股股东联泓集团有限公司计划减持4006.704万股,占公司总股本的3%,按公告日收盘价计算,可套现约7.06亿元。

此外计算机、通信和其他电子设备制造业也有多家公司遭遇股东减持,如诺思格、敏芯股份、东尼电子、锴威特等。这些减持计划同样多与股东个人或基金的资金需求相关。

金百泽(301041.SZ)的股东武守永计划减持不超过424.5404万股,占公司总股本的3.97%。敏芯股份(688286.SH)的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司也计划减持股份,以满足自身资金需求。

其他行业

除上述两大行业外,建筑装饰和其他建筑业(如恒尚节能、雅博股份)、商务服务业(如引力传媒)、专用设备制造业(如御银股份、天智航)、医药制造业(如复旦张江、富祥药业)等行业也有多家公司发布了减持计划。

恒尚节能(603137.SH)与雅博股份(002323.SZ):在建筑装饰和其他建筑业中,这两家公司的股东分别计划减持股份,以满足个人或基金的资金需求。

值得一提的是,恒尚节能在本次计划减持中,其股东卢凤仙、钱利荣合计拟减持1097.5998万股,占公司总股本的6%,位居本次计划减持比例“榜首”,按公告日收盘价计算合计可套现约1.19亿元。

复旦张江(688505.SH)与富祥药业(300497.SZ):在医药制造业中,这两家公司的股东同样因资金需求计划减持股份。

实控人大额减持

引力传媒(603598.SH):在商务服务业中,其实际控制人罗衍记计划减持股份1450万股,占公司总股本的5.4%,按公告日收盘价计算,可套现约2.36亿元。以降低个人负债并优化股东结构。

11月18日,引力传媒发布了简式权益变动报告书公告,公告显示,罗衍记先生于 2024 年 11 月 16 日通过协议转让的方式减持公司股份 13,500,000股,占公司总股本比例为 5.029%,标的股票转让单价为 14.40 元/股,据此计算,标的股票转让价款1.944亿元。

此外,回顾引力传媒的历史减持记录,我们发现高管及实际控制人的减持行为并不罕见。根据公开资料,自2019年以来,包括罗衍记、蒋丽在内的多位高管及实际控制人已多次实施减持计划。

此外,自2017年11月10日引力传媒发布《引力传媒股份有限公司关于前十大股东持股情况的公告》,该公告内容显示,公司实控人罗衍记持有公司股份47.58%。而截至发稿,公司实控人罗衍记仅持有公司31.94%的股份,已减持15.64%股份。

面对股东增减持行为的日益频繁,监管层也在积极采取行动。10月14日晚,证监会发布消息称,正对《上市公司股份回购规则》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的部分条款进行修订,并向社会公开征求意见。而在10月18日,中国人民银行更是宣布设立股票回购增持再贷款,旨在激励和引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款,支持其回购和增持上市公司股票。

这些举措表明,监管层正在进一步优化和完善股份回购和增持的相关制度,以提升其包容性和实施便利性。同时,鼓励上市公司及其董监高依法实施股份回购和增持,也是积极维护公司投资价值和中小股东权益的重要举措。

然而有市场人士表示,尽管监管层不断出台利好政策,但仍有部分上市公司及其实控人选择在市场大涨之机抓紧减持套现。对于市场而言,股东减持计划无疑会增加市场的供应压力,可能对股价产生一定影响。而且现如今上证指数告别3000点迈上升途更是多方努力之下来之不易的重大成果。A股史无前例的重磅政策利好之下,投资人正在重塑宝贵的市场信心。但作为股市发展基石的上市公司及其主要股东,却并不都在响应监管号召,增持回购。有些上市公司及其实控人不但没有做哪怕是表面上看是隔靴搔痒的敷衍动作,反而“顶风作案”,趁市场大涨之机抓紧减持套现“割韭菜”,这无疑让投资者感到失望和愤怒。