近期,中国香港知名女歌手邓紫棋发布旧歌重录专辑《I AM GLORIA》,其中收录了《泡沫》《光年之外》《睡公主》等本人创作的代表歌曲。同时,邓紫棋发文介绍了重录旧歌的缘由。在梳理回顾自己与前东家长达六年的版权纠纷之际,邓紫棋提出了一个许多音乐人都曾遭遇过的问题:“我”唱“我”自己的歌也是盗版?

(邓紫棋重录专辑封面)

事件回顾

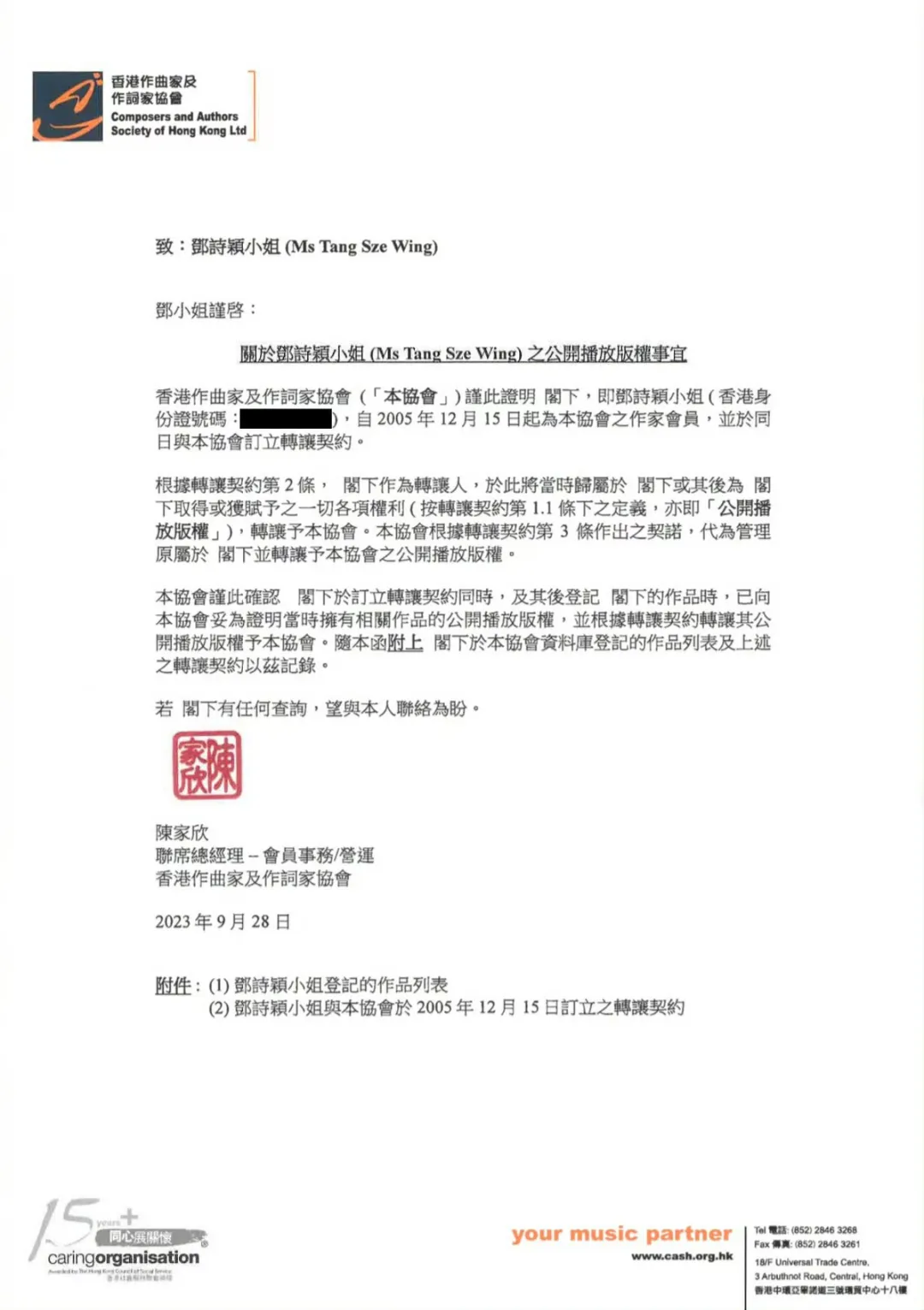

据邓紫棋发文陈述,她自幼热爱音乐,14岁时便因“觉得酷”加入了香港作曲家及作词家协会(Composers and Authors Society of Hong Kong Ltd,简称CASH协会),因而将所有她当时和其后创作歌曲的“公开播放版权”转让予CASH协会代管。

(CASH协会关于邓紫棋作品公开播放版权的说明)

15岁时,她的母亲听信蜂鸟音乐公司关于版权归属邓紫棋的口头承诺,与对方签署合约,但因“不擅英文”,在全英文合同里将邓紫棋的歌曲除署名、版税分成以外的权利都转移给了蜂鸟音乐公司。之后在该公司的支持下,邓紫棋所创作的歌曲陆续被录制发行和传播推广。

2019年,邓紫棋与蜂鸟音乐公司就版权归属和解约纠纷开展诉讼。自此以后,邓紫棋至今未收到所创作歌曲的版税,即她的歌曲录音在各互联网音乐平台传播、被人翻唱表演的报酬。虽然邓紫棋曾考虑重新录制发行自己的作品,但为避免与原公司所掌握的著作权产生冲突而未能实施。

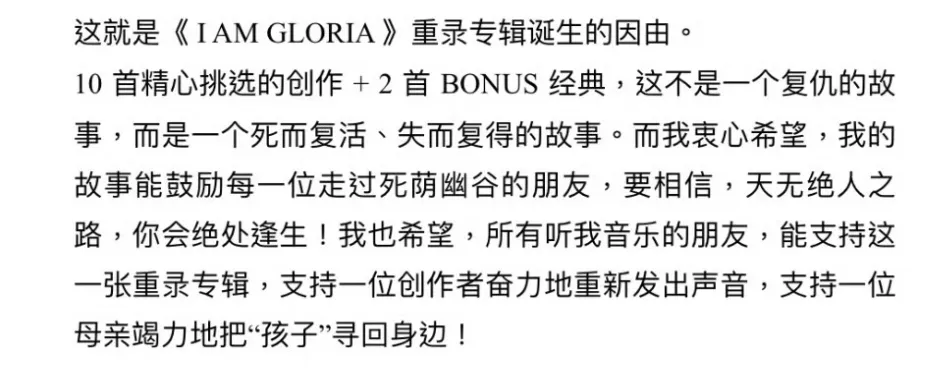

2023年7月,邓紫棋从一位熟悉内地著作权法的专家处得知,我国《著作权法》对音乐作品的录音制品规定了法定许可制度,可以作为歌曲合法重录的法律依据。结合由CASH协会管理的公开传播权利,邓紫棋开始了旧歌重录,并于2025年6月12日发布了包含12首歌的重录专辑。

(邓紫棋微博发文节选)

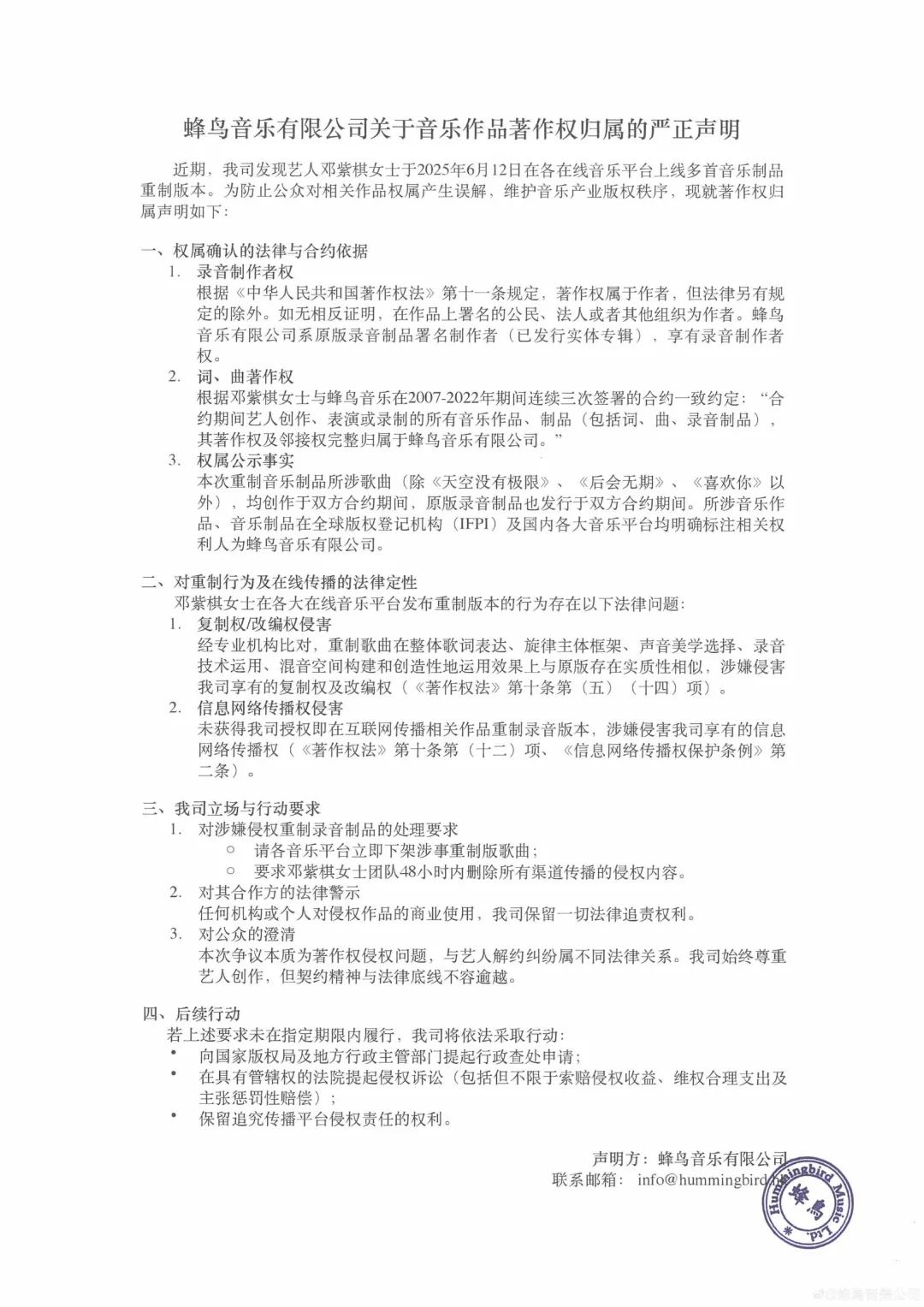

但是,蜂鸟音乐公司于6月18日发布声明称,邓紫棋重录并发布专辑属侵权行为,要求其在48小时内删除并下架重录歌曲。邓紫棋随后立即回应称,所有重录歌曲符合法律规定,不会予以下架。

(蜂鸟音乐公司的声明及邓紫棋的回应)

无独有偶,美国著名音乐人泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)近期宣布,以3.6亿美元的价格买下自己曾经创作的六张专辑录音版权。在此之前,曾谩骂抹黑泰勒的斯科特·布劳恩(Scooter Braun)收购了培养泰勒出道的唱片公司及专辑录音版权,并对泰勒提出了极为苛刻的版权回购条件:除了与老东家重新签约,还需要用新专辑录音版权与旧专辑录音版权一一置换。同时,斯科特也通过禁止泰勒公开表演旧专辑歌曲等方式,试图切断泰勒与这些歌曲的联系。

为与之对抗,泰勒从2019年开始根据自己所拥有的音乐作品词曲版权,陆续翻唱重制并发布六张专辑的新版本(Taylor’s Version)。通过全新演绎和全球巡演,泰勒让新版专辑逐渐挤占原版专辑的市场空间,有效减少了原版专辑的销量和听众,使原版专辑显著贬值,从而获得了更有利的谈判地位。

(泰勒·斯威夫特与六张旧专辑)

在为音乐人们的旧歌新生感到欣喜之余,大家可能也会感到困惑,版权本应是保护创意、鼓励创新的武器,但为什么会逼迫原创音乐人不得不自己“盗版”自己的歌?为歌曲重录提供法律保障的录音制品法定许可又究竟是什么?

创作与传播的版权博弈

如邓紫棋所说,一首歌的版权并不仅仅指歌曲本身的音乐作品著作权,还包括录音制品制作者权、表演者权等权利。其中,音乐作品著作权即歌词、曲调的版权,通常首先归属于作品的创作者。而录音制品制作者权属于邻接权(Neighboring Rights),是与著作权相关且相似、但并不相同的权利,旨在保护作品传播者而非原创者的利益。

在唱片音乐时代,录音制作是一项技术活,音乐人自身通常是很难完成歌曲录制和推广销售全流程工作的。一首歌曲从音乐人的灵感迸发到进入听众的耳朵,离不开唱片公司的精良录制和宣传发行。

一般来说,一家唱片公司往往会签下多位音乐人,但其中能受到市场欢迎的却是凤毛麟角。为平衡商业风险,避免唱片的录制宣发投资“打水漂”,唱片公司便要求对音乐唱片的传播享有更多权利,录音制品制作者权也就应运而生。除此之外,控制传播渠道的唱片公司也将作品版权视为风险对冲工具,开始向处于商业弱势地位的音乐人索取更多权利。越来越多的音乐人为了能够获得一个录歌和走红的机会,不惜将所创作歌曲的录音制品甚至作品权利全部交由唱片公司所有,自己仅保留分享报酬的权利。

进入互联网音乐时代,音乐人制作音乐专辑的技术门槛和所需成本降低了许多,音乐的传播发行也变得更为简单,实体唱片的消费市场也已几近消亡。唱片公司在音乐录制发行过程中的重要性降低,音乐人们也逐渐重新获得对于自己作品的话语权。

但在目前的音乐产业体系中,即使是头部顶级音乐人,想要拿回自己创作歌曲的版权仍需要耗费九牛二虎之力。除前文介绍的邓紫棋、泰勒·斯威夫特以外,大卫·鲍伊(David Bowie)、保罗·麦卡特尼(Paul McCartney,The Beatles披头士乐队成员)、SHE、苏打绿、汪苏泷、大张伟等海内外知名音乐人都曾面临自己“盗版”自己的歌的困境,并以重录专辑、法律诉讼等各种方式尝试夺回自己创作的音乐录音版权,过程历经艰辛,有的乐队组合甚至因此解散。

无心栽柳的法定许可

《著作权法》第四十二条第二款:

录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品,可以不经著作权人许可,但应当按照规定支付报酬;著作权人声明不许使用的不得使用。

我国《著作权法》规定的录音制品法定许可制度作为对音乐作品版权的限制,实际上主要是为了“维护并促进音乐文化的多样性”(王迁:《著作权法限制音乐专有许可的正当性》,载《法学研究》2019年第2期),鼓励风格各异她的的音乐人翻唱或演奏前人的音乐作品,防止经典音乐因版权垄断而被束之高阁。这一制度并非是为了与唱片公司博弈的音乐人所设计,但却起到了帮助音乐人重录自己的作品以夺回版权的效果。

由于邓紫棋所创作旧歌的作品版权“按约定”仍属于蜂鸟音乐公司,她并不能像泰勒一样毫无顾虑地着手旧歌重录,否则将面临侵犯蜂鸟音乐公司版权的风险。但因为邓紫棋的音乐作品已经被合法录制为录音制品,且蜂鸟音乐公司没有在发行旧专辑时声明不许使用,那么只要邓紫棋根据规定支付相应报酬,她就可以像翻唱录制他人歌曲一样,将自己旧专辑中的音乐作品重新录制为新专辑。

然而,法条中只提到“制作录音制品”的法定许可,如果没有CASH对公共播放权的代管,重录专辑的后续发行和传播是否同样能受到法定许可呢?对于此类录音制品的信息网络传播行为,目前的司法实践仍未统一意见,但最高人民法院曾在判决书[(2008)民提字第51号]中就此类录音制品的复制、发行问题指出:“该规定的立法本意是为了便于和促进音乐作品的传播,对使用此类音乐作品制作的录音制品进行复制、发行,同样应适用著作权法第三十九条第三款法定许可的规定”。

“我”“盗版”“我”自己的歌,这一看似反直觉的现象其实并不特殊。音乐人们通过重录专辑等方式,将法定许可这一石子投向音乐版权的潭水,震荡起阵阵涟漪,动摇并重塑着新传媒技术下的音乐产业利益分界。版权法本就是一门在垄断保护与开放共享之间寻求平衡的艺术,并在利益失衡的调整期间孕育着新技术、新产业的萌芽。

对于音乐人自身而言,在与唱片公司、发行商签约时,需要仔细审读研判所涉及的版权归属条款,避免陷入困境,并及时就原创作品进行著作权登记。而对唱片公司来说,除了需要尊重音乐人的合理利益诉求,还应主动拥抱新质生产力浪潮、适时调整商业模式,与音乐人互利共赢,实现音乐版权产业转型升级和高质量发展。

(来源:广州版权)