池塘边的榕树上:乡村文化风物的保育与活化

---基于番禺的多村调研

陆剑宝

乡村文化风物是乡村文化的物理载体,是乡村文化的“活化石”。一方面,一些乡村在发展过程中片面追求经济利益,把一些文化建筑,如祠堂、庙堂、书院、特色民居等拆毁;一些古树名木被砍伐;一些记录以往农耕时代的晒谷场、节庆场所被掩埋。另一方面,一些仿古建筑得到审批兴建;一些网红花木得到大量栽种;一些人造景观如火如荼被打造出来供人拍照打卡。在乡村的发展过程中,不管是否城市化,在不严重阻碍城市建设的情况下,一些具有历史意义和保留价值的文化风物都应得到时代的尊重。番禺作为广州乡村城镇化发展比较迅猛的区域,却能在二三产业发展中,十分重视乡村文化风物的保育,当地政府投入大量资金对各村的文化建筑和文化风物进行修缮和保护。本调研基于番禺多个乡村的实地走访,总结我国乡村文化振兴中有形文化载体的保育与活化的先进经验。

一、 城市化进程VS岭南古村落的守候

(一)舍弃还是保留?岭南乡村有很多文化风物都有其历史意义和地域文化意义,如潮汕民居群落、广府民居群落、客家民居群落体现出鲜明的岭南文化多样性和包容性特征。但是,在广东的城市化建设中,一些乡村的建筑文物并没有得到保留,而是被无情拆毁。“但是到今天,旧居迁拆清”,远方游子归乡缺乏了“儿时石径斜”的印记。乡村建筑和景观是乡村文化的重要载体,除了承载乡村的历史记忆,还是当地民俗文化的展示平台和乡贤游子寻根的承载。

(二)闲置还是活化?“雨纷纷,旧故里草木深”,广东很多乡村内有上百年的古建筑文物,但是随着乡村人口流向城镇和海外,乡村具有历史价值的建筑文物慢慢被闲置,长年缺乏修葺。一些文化建筑虽然得到保护和修缮,但是由于商业价值不大和运营主体缺失导致其文化功能价值没有被重新激活。通过乡村文化建筑风物振兴工程,能有效保护和利用文化建筑,重新赋予其文化价值。通过以文化建筑风物为母体植入岭南文化内容,又为非遗文化保留和传承得到载体支持。

(三)消失还是传承?城镇化浪潮下,2010-2020年的10年间,我国自然村的数量从原来的360万降至270万,平均每天有80-100个村落在消失。村庄的消失不但意味着农业生产与人口的消失、土地的荒芜,建筑风物的荒废,还意味着建构于此的生产生活方式,传统技艺,民俗文化等随之消失。各地文化职能机构也出台相应的乡村文物保护政策,并给予一定的修缮资金支持,使得部分历史文物和相应的民俗文化传统得以传承。

二、岭南村落传统文化的构成---番禺多村的实地调研

(一)书院文化——这所乡村小学内有座百年书院

在番禺区繁华的乡镇高楼群落中,如果没有专门的人带领,你很难想象高楼丛林中村小学内居然藏着一座百年书院。新桥村是番禺四条亿元村之一,更是一条有历史故事的村落。它,曾是广州作左位后所三屯之一。由于近30年番禺经济和城市化高速发展,新桥村也慢慢融入了广州的“摊大饼”经济版图中,亚运大道、南沙港快速等城市枢纽均经过该村。然而就是在这个外来人口占总人口70%的城中村中,书院文化却难能可贵地得到完整保留,还把岭南民俗文化保护和传承做得风生水起。新桥村文化风物体系以“九成书院”为全村文化核心,配合跨龙桥、圣母宫庙、思复祠、乡公所等保存完善的文物保护单位和四大姓氏古祠堂,其中九成书院更被列入《第九批广州市文物保护单位名单》。

1.积极修缮。2017年,在番禺区文物办主持下,新桥村进行了九成书院第一期修缮工程,按照“不改变文物现状的原则、尽可能减少干预的原则、保护现有实物原则与历史信息保存原则”等,修缮书院地面、墙体、瓦面、梁架、柱及柱础、门窗、灰塑、石构件、木构件等,基本还原书院原貌。2019年,村投入70万元,开展九成书院第二期修缮工程,修复书院两侧钟鼓楼和风雨长廊。 图:修缮一新的九成书院,成为亿元村---新桥村的“文化瑰宝”。摄影:陆剑宝

图:修缮一新的九成书院,成为亿元村---新桥村的“文化瑰宝”。摄影:陆剑宝

图:九成书院其中一角打造成为番禺区第一批国家级非物质文化遗产---广东醒狮的展示区,作品均为学生老师合力完成。摄影:陆剑宝

3.强化应用。九成书院采用"物质文化遗产活化利用与现代精神文明创新发展相结合"的传承思路,彰显书院的历史、艺术与科学价值。一是,挂牌成立了"广东省武术协会精武会番禺新桥武术醒狮训练基地",把广东醒狮民俗文化融入到学生课间活动中。二是,2018年开发了德育校本课程——《中华传统文化诵读》;2021年新桥小学自编地方特色项目教材《少儿醒狮操》,本套醒狮操丰富学生大课间生活,让学生学习了基础的醒狮动作;同时,在书院三进区域设置了学生书法书画训练室,聘请书法家为学校各班每周固定授课。三是,利用"文化和自然遗产日"、非遗展演活动、参加区赛事等机会广泛宣传文物保护知识。

(二)祠堂文化——这座乡村祠堂是全国重点文物保护单位

番禺区近年大力扶持建设的成片区的祠堂有沙湾古镇、岭南印象园、大岭村。沙湾古镇现存以国家级重点文物保护单位留耕堂典型代表的古祠堂约70多座,打造沙湾古镇各级政府约投入2.69亿元。沙湾古镇是番禺著名的文化旅游景区。沙湾古镇主要依托沙湾东南西北四村组成,其中沙湾北村的景点最多。除了古民居之外,还有古祠堂、古桥、古井、古木、非遗文化,形成了丰富多样的文化风物体系。而整个古镇的“镇店之宝”就是全国重点文物保护单位---何氏大宗祠(留耕堂)。祠堂为载体的岭南宗族文化是岭南乡村文化传承和村民凝聚力的催化剂。

1、岭南祠堂与建筑美学文化。岭南文化中重要的一个组成部分就是岭南建筑,潮汕村落、广府村落、客家村落在建筑风貌上呈现多样化、辨识度高的特点。其中,祠堂建筑就是其中一个代表。番禺从属于广州文化核心区,祠堂建筑众多并且保留完整。据不完全统计,番禺区现存具有一定文物价值、历史价值的大小祠堂共有399间。其中不乏全国重点文物保护单位,如沙湾镇沙湾北村的何氏大宗祠(留耕堂);省级文物保护单位,如化龙镇莘汀村的屈氏大宗祠;市级文化保护单位,如板桥村黎氏宗祠等10多处。这些祠堂建筑均带有浓厚的岭南建筑特色。从建筑风格、建筑布局、建筑技艺、雕梁画栋、绘画寓意等方面,都具有很高的欣赏价值和旅游价值。 图:沙湾北村藏着一座全国重点文物保护单位,这是老祖先的文化馈赠。摄影:陆剑宝。

图:沙湾北村藏着一座全国重点文物保护单位,这是老祖先的文化馈赠。摄影:陆剑宝。

2、祠堂文化的综合功能呈现。祠堂在岭南地区的功能从原来的相较单一化演变成现代的多样化呈现。一是,修缮后保持原来的宗祠功能。除了保持原有的建筑文化和历史文化呈现之外,宗祠的祭祀、红白喜事、议事、村民活动中心等功能继续保留。如大岭村的宗祠在修缮后,作为村民结婚祭拜和设宴的重要场地。二是,文化展示和文化旅游功能。一些祠堂因为有很高的知名度和很高的文化价值和观赏价值,由于后人的搬迁慢慢捐献给政府。政府通过重新修缮并交予专门的运营机构运营,令祠堂成为了文化旅游景区和乡村风貌带的重要组成部分。如沙湾北村的何氏大宗祠,就是沙湾古镇4A级旅游景区的重要组成要素。三是,植入新业态的活化功能。一些祠堂除了保留村史、家风、乡贤等功能要素;一些被闲置的较小型的祠堂通过引进画家、音乐家、咖啡书室等元素,演变为新的使用功能。如大龙街道旧水坑村的两山陈公祠摇身一变成为区本艺术馆,在艺术馆内观众可以欣赏到知名华裔新西兰画家区本先生创作的书画作品,成为旧水坑村工业化中的亮丽文化风景线。 图:旧水坑村的祠堂被活化改造为著名画家的艺术展示馆。摄影:陆剑宝

图:旧水坑村的祠堂被活化改造为著名画家的艺术展示馆。摄影:陆剑宝

3、祠堂文化与乡村凝聚力。祠堂不仅是文化遗产,也是族人情感的纽带。除了作为村民日常生活的一个聚集地,祠堂也是乡村的根,凝聚着浓浓的乡谊亲情,既蕴涵淳朴的传统内容,也埋藏深厚的人文根基,对于本村族人归属感和自豪感建立以及游子回乡的情感依归有很好的催化剂作用。番禺的一些典型祠堂除了保留祭拜、议事、村民活动中心的传统功能外,还把祠堂建设成为农村文化礼堂或村史馆,作为承载优良家风,传播文明乡风的阵地。比如石楼镇大岭村在显宗祠建设了村史馆、家风馆、乡贤馆,植入了孝道伦理;大龙街新水坑村建成番禺区首个文化大礼堂,运用广誉公祠集中展示村里的乡贤名人,并与旁边的长者食堂、北帝庙一起构成该村的文化集聚地;东环街甘棠村在苏氏大宗祠内设置了乡贤、优秀学子等荣誉榜;化龙镇潭山村在许氏大宗祠、竹溪公祠内设置了村史文化和村规民约。

(三)岭南文化风物---这条村有座榕树公园

除了岭南书院和岭南祠堂这两种具有物理显示度的乡村文化风物,以榕树为代表的岭南乡村风物除了具有保护价值还有文化印记和历史见证的价值。在《广东省乡村风貌修复提升指引》文件上,岭南文化风物包含了传统的文化空间:书院、古庙古塔、祠堂、门楼牌坊、水塘(洗砚池)、古树、古井、晒谷场、古驿道等;现代文化空间:人民公社礼堂、会堂、酒堂。非物质文化遗产载体:村史馆、展览馆、景观小品等建(构)筑物、节庆活动场所。番禺在乡村的传统文化空间、现代文化空间和非物质文化遗产载体保育上都有典型经验。

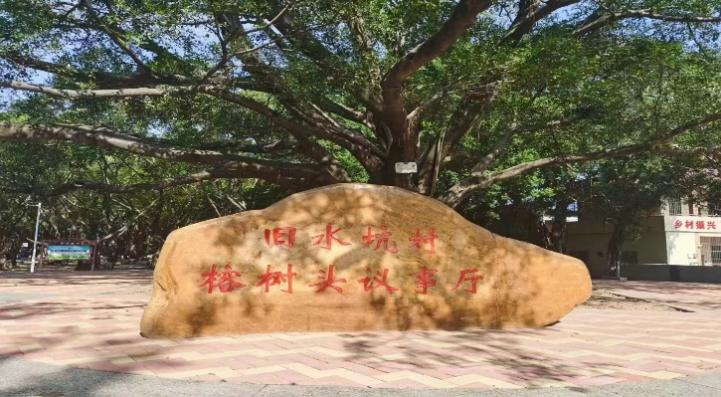

1、榕树文化与村民休憩空间。“池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天”。榕树在华南地区(台湾地区)、广州地区、番禺地区都是重要的文化风物,其价值不是一般的绿化花木能比拟。榕树在岭南乡村中的地位有点图腾的意义,群众休闲聚会,夏日葵扇纳凉、祭拜,祈福许愿都会选择村口的百年大古榕。番禺著名的“亿元村”旧水坑村在城市化和工业化大规模发展的寸土寸金情况下,依然保留了面积320亩的榕树公园,成为了“番禺区第二榕树文化公园”。早在上世纪80年代,旧水坑村委就大力开展造林绿化,建设了旧水坑森林公园,为村民营造优美的生产和生活环境以及提供休闲健身好去处。1994年旧水坑村被全国绿化委员会授予“全国造林绿化千佳村”称号。目前,公园内设置榕树文化科普长廊和旧水坑村榕树头议事厅,园内栽种榕树10000余株,最古老的榕树150年。通过各届村委多年的持续不懈的投入,榕树公园的足球场、塑胶跑道、羽毛球场、兵乓球场、东湖、体能训练中心、儿童乐园、禾雀花绿荫长廊、禁毒科普馆、北帝广场、百榕图等设施一应俱全。调研组参观榕树公园时刚好是周日,本地村民和外来务工者都共聚于榕树公园度过一个休闲的周末,和谐共乐。 图:旧水坑村的榕树公园成为番禺区第二榕树文化公园,百年古榕记录乡愁,记录今天的幸福生活。 摄影:黄春雷

图:旧水坑村的榕树公园成为番禺区第二榕树文化公园,百年古榕记录乡愁,记录今天的幸福生活。 摄影:黄春雷

2、传统文化景观成为古镇古村的点睛之笔。古塔、古井、古巷、古牌坊、古驿道等传统文化小景配合祠堂(会堂)构成了立体且丰满的岭南乡村传统风物体系。如沙湾北村的文峰塔,就是周边青少年开笔礼朝拜的地方;古巷中悬挂荷花鱼灯,动静相得益彰;蚝壳墙尽显岭南近海水乡民居的工艺融合性;清水井、聪明井记录了历史饮用水井的科学功能和美好寓意。沙湾北村的这些文化风物通过沙湾古镇景区的统一整合和串珠成链,形成了“十步一文化,景景不重样”的丰富的文化旅游元素 图:古巷深深,鱼灯莲影。摄影:陆剑宝

图:古巷深深,鱼灯莲影。摄影:陆剑宝

3、结合传统与现代的文化景观相得益彰。文化活动中心(广场)、文化馆、纪念馆、村史馆、非遗饮食名店等构成了乡村的现代文化景观体系。沙湾北村在衍庆堂的基础上打造了何炳林院士(沙湾何氏后人)纪念馆;打造二层仿古建筑---沙湾广东音乐馆;三稔厅保留了广东音乐重要的发源地旧址;沙湾文体中心和番禺区政府联合打造沙湾民俗文化博览馆实物展示沙湾飘色等特色民俗文化;沙湾北村在政府支持下建设了村史馆,记录番禺水乡的历史脉络和农耕文化;全国劳模的番禺姜埋奶传统制作技艺通过租用古镇古建筑更广泛地服务四方游客。新水坑村在百年古祠堂旁边增加了长者食堂和北帝广场,丰富了新农村的文化体系。潭山村在乡贤带动下收集传统农具、传统婚嫁礼品和创作“乞巧”等非遗作品形成乡村博物室。现代文明与古建筑及传统民俗的完美结合,洞察市场变迁,与时俱进,突破了传统建筑和传统文化的时代局限,焕发新的生机。

图:番禺区政府支持建设的村史馆,结合了传统文化与现代建筑。摄影:陆剑宝

三、岭南乡村文化风物:保育、活化、创新展示

(一)注重修缮与留存。一是,从上而下,从下而上达成认同和共识,重视乡村振兴中文化振兴的“灵魂”作用,彰显乡村文物的历史价值和文化价值,加强保留和保护。二是,要本着尽可能不拆除,原貌维护再现,活化利用三个原则,构建具有历史性、文化性和欣赏性的乡村立体式文化风物系统。三是,各级政府部门和村委在修缮文物上预留一定的资金投入,引导乡贤参与故乡的文化风物修缮建设,引导村民重视本村文化风物的爱护和充分利用。

(二)植入丰富的时代元素。一是,在传统古建筑中融入现代科技和展示手法,令古建筑古景观更加具有现代化创新展示要素。二是,重新激活岭南建筑内外的群众文化生活,让市民喜闻乐见,如广东音乐表演、沙湾飘色巡演、粤菜小吃嘉年华等活动。三是,盘活闲置的文化建筑,积极引进各类文化院校机构、工匠大师和非物质文化传承人工作室,形成常规性、固定性的文化活动。四是,在一些规模比较大、文化基础深厚的连片古镇古村落群,打造岭南文化集聚长廊,让游客一天尽览岭南文化,尽尝岭南美食。

(三)创新宣传和展示形式。一是,形成番禺全区+全镇的古村落、古文物、传统文化宣传地图,配合APP和“快斗微”传播方式,扩大岭南古村落的知名度和市民到游率。二是,以番禺新乡村示范带建设为契机,加强乡村文化风物作为风貌带的“珍珠”作用,让更多外地参观者了解番禺本土的文化风物。三是,切实开展番禺全域型文化乡村研学游,让全市全区青少年近距离接触和了解这些传统建筑、传统景观、传统民俗等科普知识。

(陆剑宝:中山大学工商管理博士,中山大学经济学博士后出站,广东省普通高校特色新型智库“粤港澳大湾区新兴产业协同发展研究中心”副主任,“粤博士助农”平台发起人。)

版权归属作者本人,未经同意,不能转载。