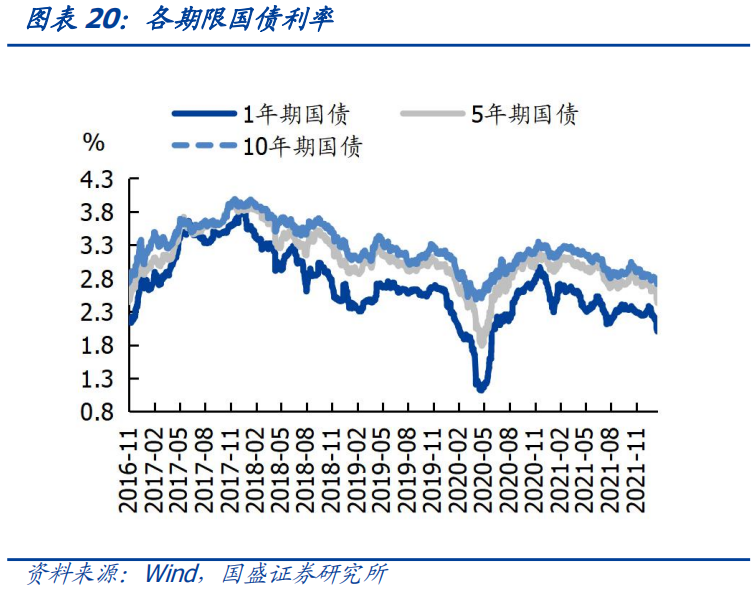

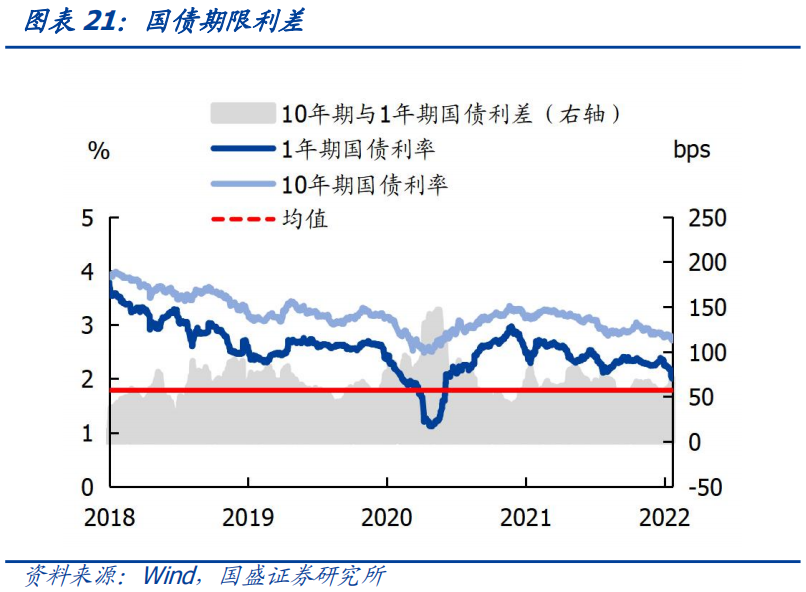

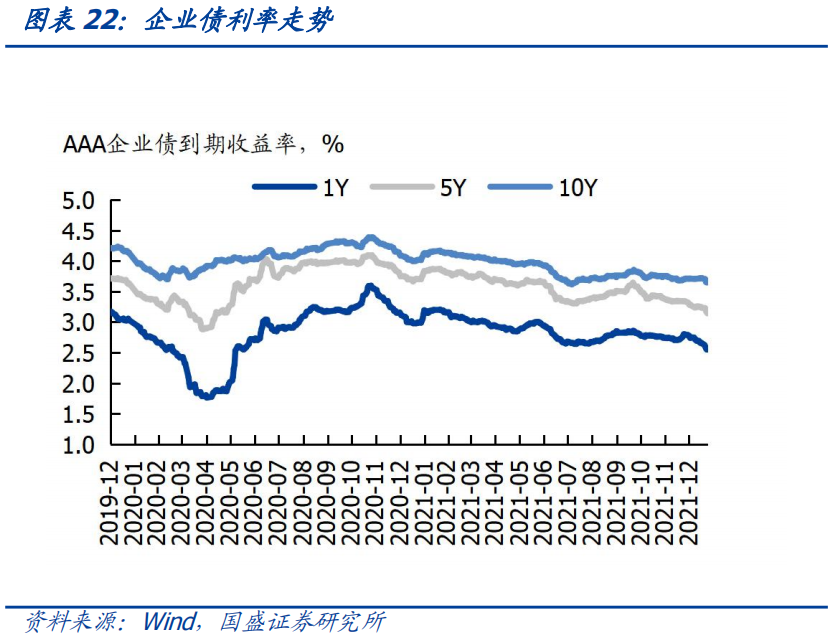

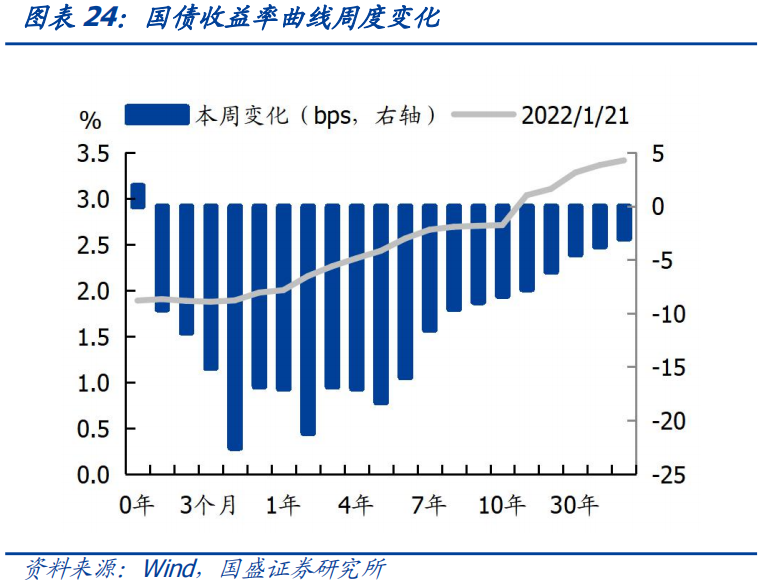

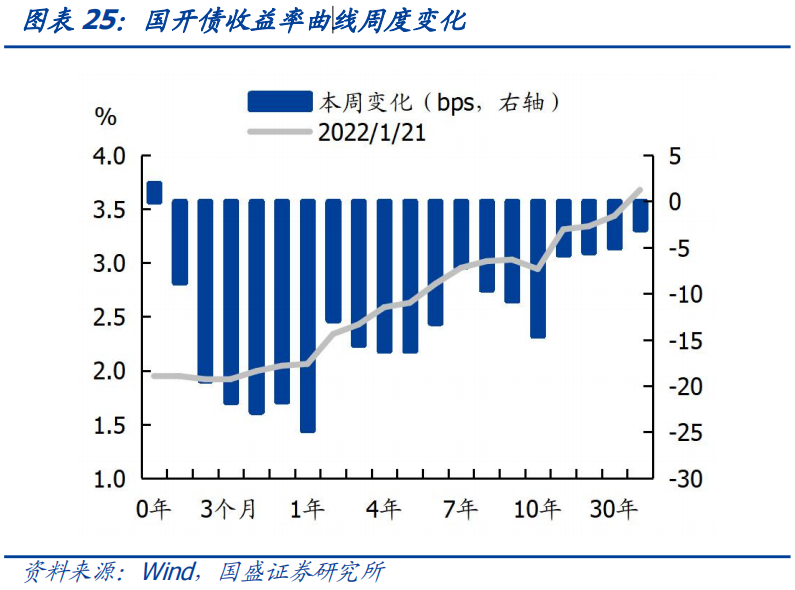

本周央行降息幅度超预期,并释放强烈宽松信号,这带动上周利率快速下行,利率曲线陡峭化。17日央行降低了OMO和MLF利率各10bp,虽然市场对降息已经有预期,但降息的幅度明显超过市场预期。1月18日,在国新办举行的2021年金融统计数据新闻发布会上,刘国强副行长表示“货币政策要充足发力,把货币政策工具箱开得再大一些,保持总量稳定,避免信贷塌方”。在央行加码宽松的利好带动下,上周10年国债利率下行了8.3bp至2.71%,短端利率确定性更强下行幅度也更大,1年期国债利率下行了17bp。利率曲线继续陡峭化。下周是春节前最后一周,在利率已经下行至偏低水平后,能否继续增持债市,持债过节会有风险么,接下来我们将进行分析。

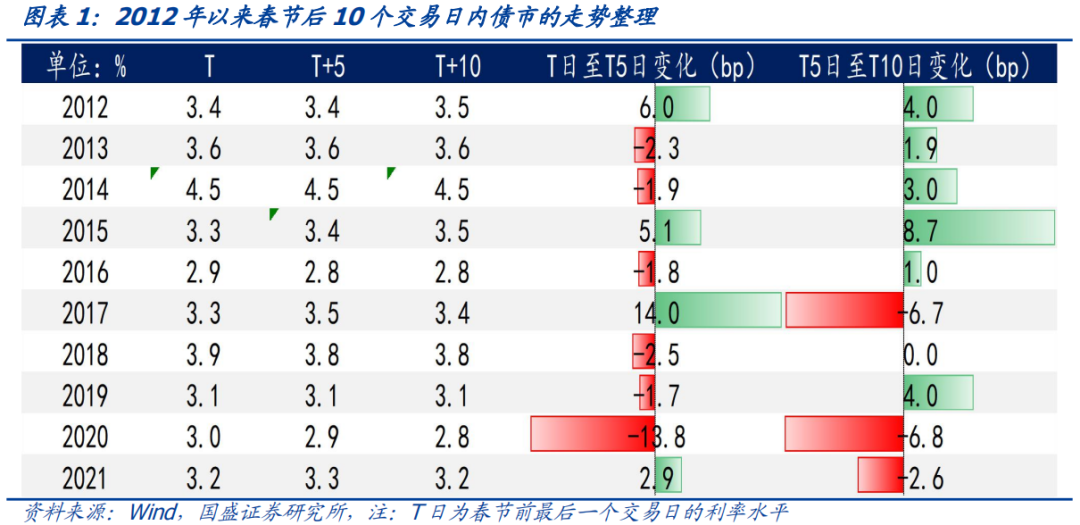

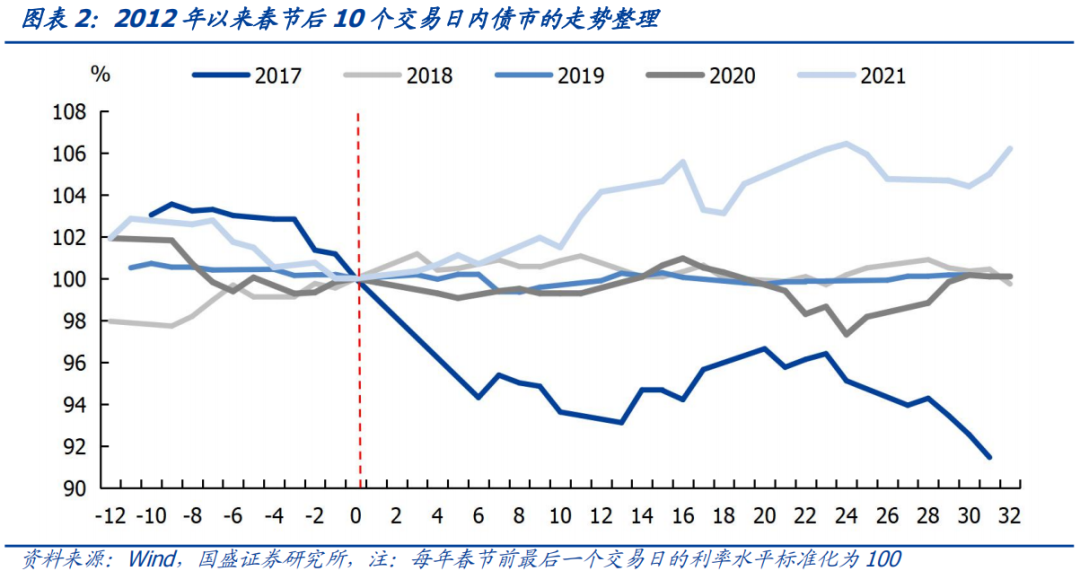

从历史经验来看,长端利率春节后的债市走势没有明确的日历效应,但从概率来看,下行的年份相对更多。从12年以来的近10年来看,春节后第一周利率下行的年份占比为60%,上行的年份占比为40%,相对来说利率下行的概率高一些。上行的年份中,15年和16年是属于利好兑现后的回调行情,大的趋势依然在利率下行过程中,只有17和19年是上行趋势。由于春节后一般资金需求下降,流动性较为宽松,因而长端利率调整压力不大。平均来看,春节之后,10年期国债利率在春节后中位数有所下行,春节后12-18个交易日下行幅度最为明显。

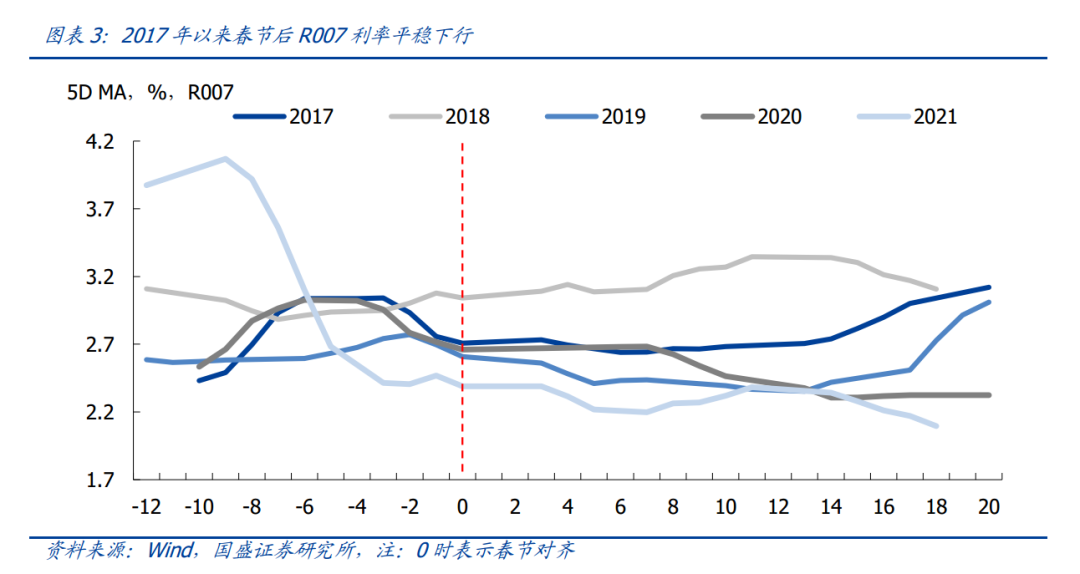

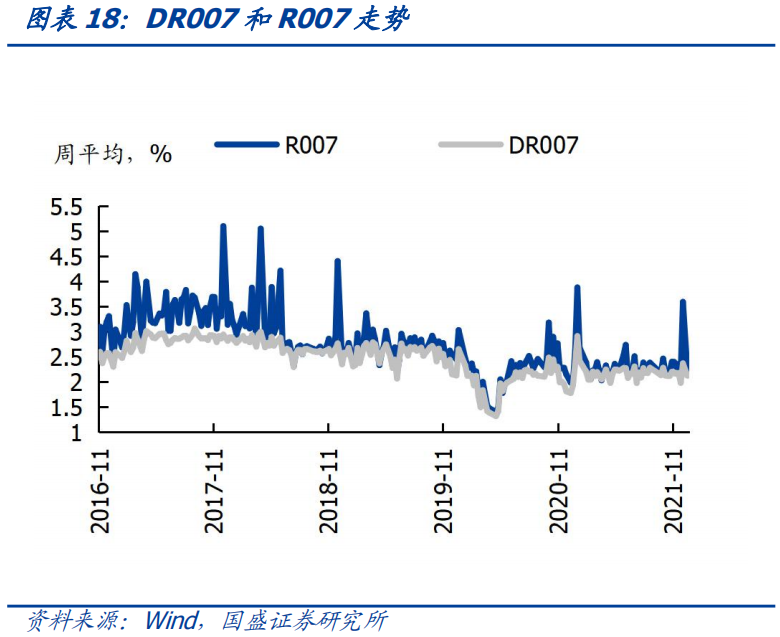

央行货币政策维持宽松,预计春节后的资金面也将偏松,债市风险不大。正常情况下,春节后随着取现资金逐步回笼银行体系,以及银行节后出钱意愿提升,资金供给会较为充裕。节后央行一般会净回笼资金,但是在经济下行压力依然较大的情况下,央行货币政策仍将进一步宽松,因而虽然央行会净回笼但是不会导致资金面收紧,而是会继续维持偏松的资金面。2017年以来,春节后一周R007走势基本上稳中趋降。而如果资金面偏松,则短端利率金维持在低位,长端利率调整的风险不大。

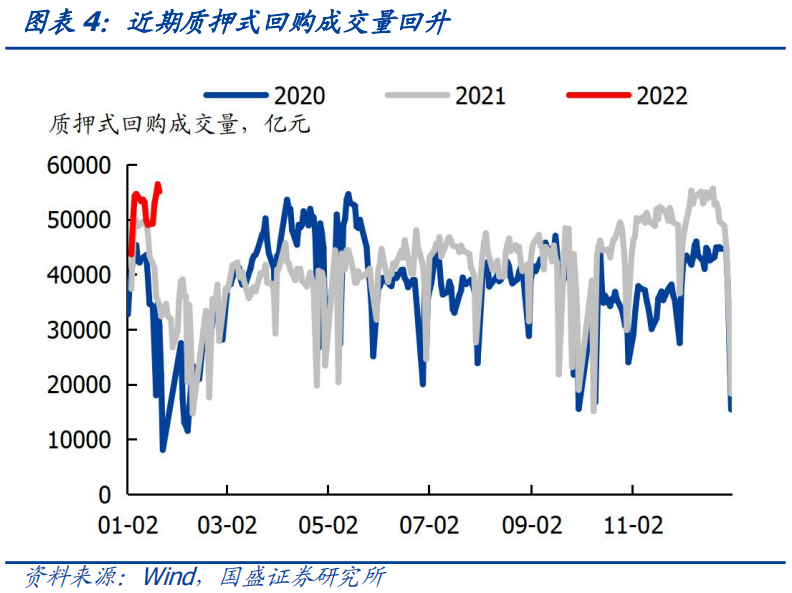

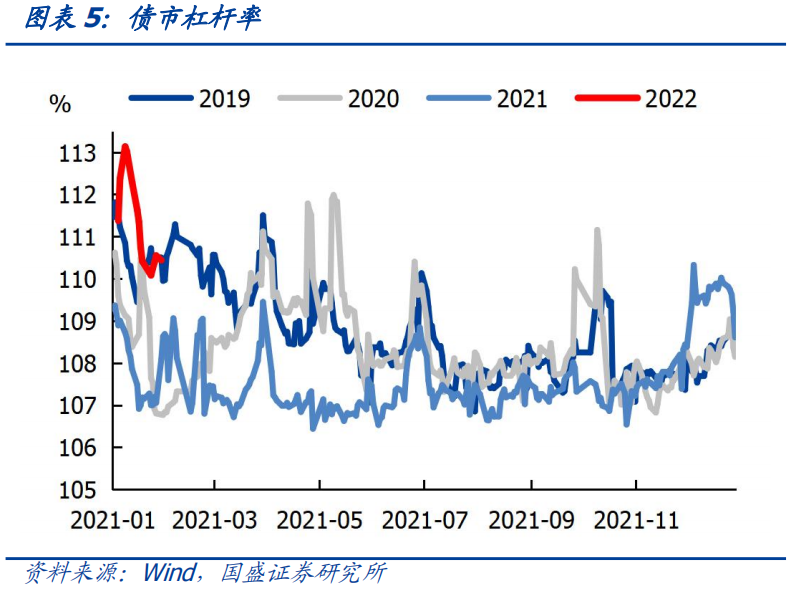

虽然逆回购成交量创历史新高,但债市杠杆率并未持续上行,稳增长优先级更高,央行难以收紧货币政策。近期债市情绪高涨,并带动加杠杆的需求增加。1月20日质押式回购成交量攀升至了5.6万亿的历史新高。债市杠杆率冲高小幅回落,当前处于高位。当前央行的主要任务是稳增长,当前债市杠杆率有小幅下行,并未持续攀升,难以导致央行收紧货币政策。

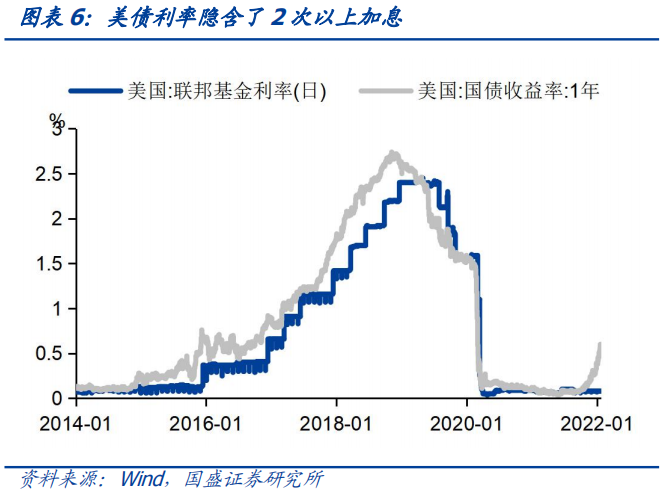

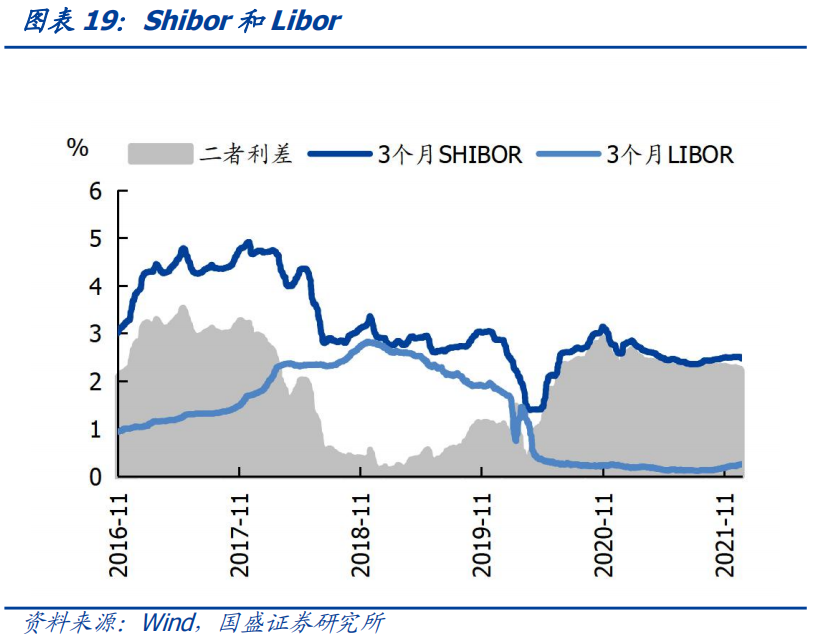

美债利率上行对国内债市影响可控,关注美债回调情况。近期美债利率快速上行,10年美债最高达到过1.9%附近,本周五回落至1.75%。通胀压力下联储加速收紧货币政策,是导致美债利率上行的主要原因。随着美国基本面走弱和通胀压力缓解,美联储加息预期难以继续强化,美债利率存在回调情况。目前中美利差96bps左右依然处于正常区间水平。外资流出压力可控,实际上1月以来境外机构净买入中国债券658亿元左右。关注下周美联储议息会议,以及春节期间外部政策表态。

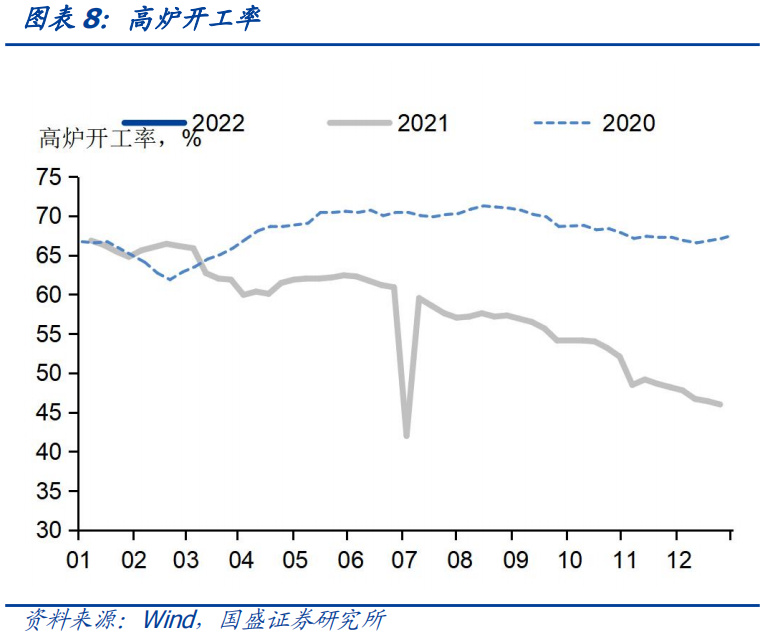

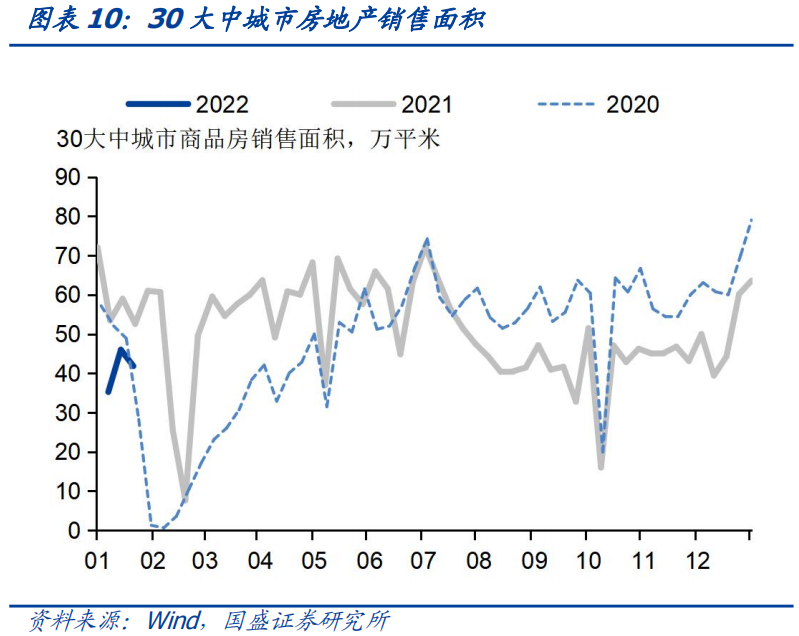

节后债市风险不高,宽信用情况有待继续观察,而货币宽松加码,对债市来说则持续形成利好,利率调整风险有限,因而可以持债过节。实体信用难以回升的关键在于这两个部门受融资条件约束,难以扩张债务。对地产来说,按揭贷在需求尚未回升情况下,新增贷款难以增加。而对于房开贷,弱资质房企风险并未获得改善,银行放贷意愿不足,而整个行业资金状况恶化情况下,头部房企扩张债务意愿不足。对于基建相关融资来说,主要是在地方政府债务严格管控环境下,地方融资平台融资受限,地方财力不足,基建相关融资需求回升幅度也有限。虽然地方债发行在1月最后一周放量,但主要集中在财力较强的发达地区,中西部地区发行量依然较低,显示地方财力不足依然对项目上量形成约束。对债市来说,约束信用投放的障碍能否有效化解有待继续观察,而货币继续宽松,对债市形成保护。目前大的环境对债券宜多不宜空,方向比点位跟重要,建议持债过节,风险相对可控,而能够避免错失利率下行过程中的投资收益。

风险提示:政府债券发行节奏超预期,货币政策调整超预期。

1.持债过节

央行降息幅度超预期,并释放强烈宽松信号,这带动上周利率快速下行,利率曲线陡峭化。17日央行降低了OMO和MLF利率各10bp,虽然市场对降息已经有预期,但降息的幅度明显超过市场预期。1月18日,在国新办举行的2021年金融统计数据新闻发布会上,刘国强副行长表示“货币政策要充足发力,把货币政策工具箱开得再大一些,保持总量稳定,避免信贷塌方”。在央行加码宽松的利好带动下,上周10年国债利率下行了8.3bp至2.71%,短端利率确定性更强下行幅度也更大,1年期国债利率下行了17bp。利率曲线继续陡峭化。

下周是春节前最后一周,在利率已经下行至偏低水平后,能否继续增持债市,持债过节会有风险么,接下来我们将进行分析。

从历史经验来看,春节后的债市走势没有明显的日历效应,利率下行的年份相对更多。从12年以来的近10年来看,春节后第一周利率下行的年份占比为60%,上行的年份占比为40%,相对来说利率下行的概率高一些。2018年以来,除了2021年,春节后债市利率均有下行。2021年春节后债市利率上行,主要是因为节前央行收紧货币政策,导致债市较为谨慎,并且春节期间海外大宗商品涨价,美债利率上行给国内债市造成压力。

央行货币政策维持宽松,预计春节后的资金面也将偏松,债市风险不大。正常情况下,春节后随着取现资金逐步回笼银行体系,以及银行节后出钱意愿提升,资金供给会较为充裕。节后央行一般会净回笼资金,但是在经济下行压力依然较大的情况下,央行货币政策仍将进一步宽松,因而虽然央行会净回笼但是不会导致资金面收紧,而是会继续维持偏松的资金面。2017年以来,春节后一周R007走势基本上稳中趋降。而如果资金面偏松,则短端利率金维持在低位,长端利率调整的风险不大。

虽然逆回购成交量创历史新高,但债市杠杆率并未持续上行,稳增长优先级更高,央行难以收紧货币政策。近期债市情绪高涨,并带动加杠杆的需求增加。1月20日质押式回购成交量攀升至了5.6万亿的历史新高。债市杠杆率冲高小幅回落,当前处于高位。当前央行的主要任务是稳增长,当前债市杠杆率有小幅下行,并未持续攀升,难以导致央行收紧货币政策。

美债利率上行对国内债市影响可控。近期美债利率快速上行,上周五10年美债利率收于1.75%。通胀压力下联储加速收紧货币政策,是导致美债利率上行的主要原因。当前1年期美债利率上行至了0.6%,这说明市场已经定价了2次以上的联储加息。根据我们此前的测算,如果联储今年加息的次数不超过2次的话,那么10年期美债利率难以明显超过2%。中美利差当前快速收窄至了96bp,依然处于正常区间水平。外资流出压力可控,实际上1月以来境外机构净买入中国债券658亿元左右。假如春节期间美债利率再度上行,中美利差可能收窄至正常区间80bp-100bp的下限,外资流入中国债市可能阶段性放缓,但只要国内配置力量较强,则影响依然可控。

综上所述,我们认为节后债市风险不高,并且宽信用依然不畅,而货币宽松加码,对债市来说则持续形成利好,因而利率有望进一步下行,因而可以持债过节。从目前来看,实体信用难以回升的关键在于这两个部门受融资条件约束,难以扩张债务。对地产来说,按揭贷在需求尚未回升情况下,新增贷款难以增加,背后是各地在购房条件,特别是限购限贷方面调整滞后,导致需求回升不足。而对于房开贷,弱资质房企风险并未获得改善,银行放贷意愿不足,而整个行业资金状况恶化情况下,头部房企扩张债务意愿不足。对于基建相关融资来说,主要是在地方政府债务严格管控环境下,地方融资平台融资受限,地方财力不足,在此情况之下,专项债发行速度缓慢,基建相关融资需求回升幅度也有限。整体融资没有有效扩张。对债市来说,信用投放不畅而货币宽松加码,对债市来说则持续形成利好,因而利率有望进一步下行,趋势比点位更重要。对债市来说,约束信用投放的障碍并未有效化解,在此情况下加码货币宽松,资金将更多淤积在银行间市场和债券市场,这将形成配置力量的增加,继续推动利率下行。虽然我们根据基本面、资金价格和长端利率的经验对应关系,预测10年国债利率将下行至2.6%附近,但实际上来说,趋势比点位更重要。目前大的环境对债券宜多不宜空,可以继续持有长债等待利率下行。

2.利率债周度跟踪

2.1实体经济高频数据跟踪

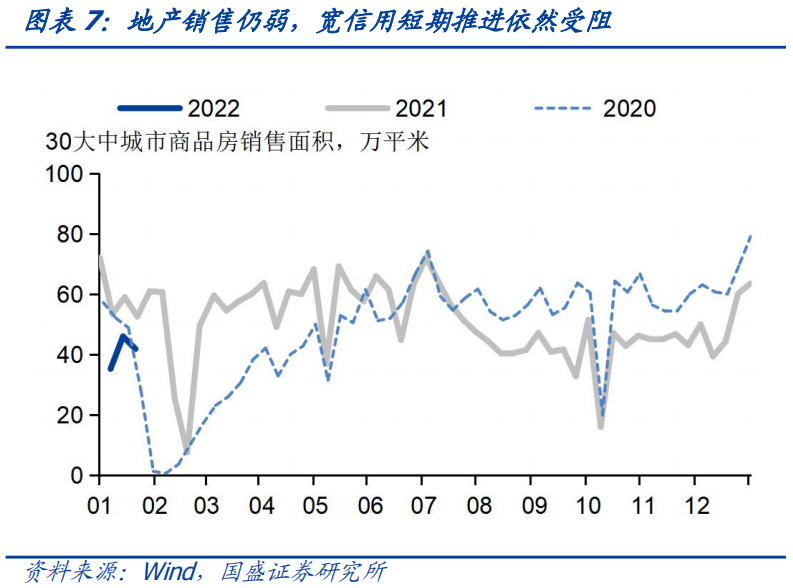

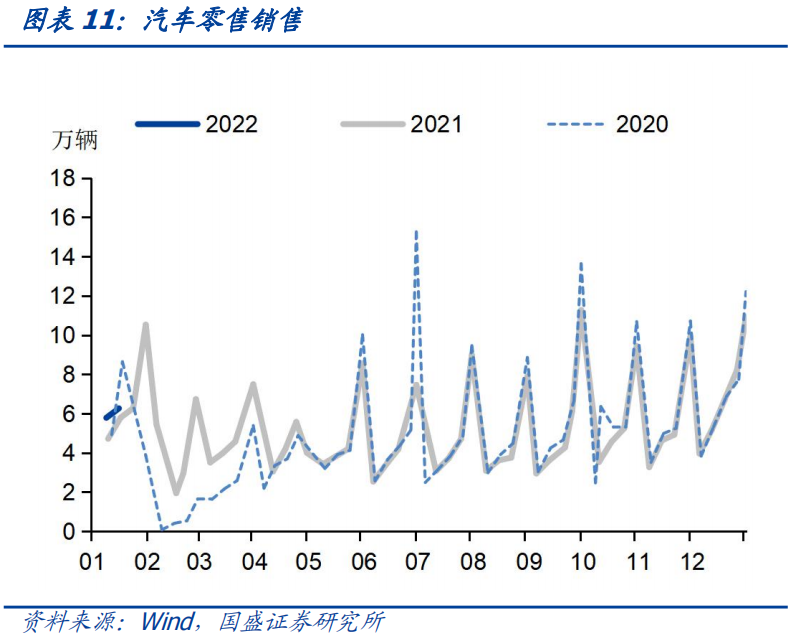

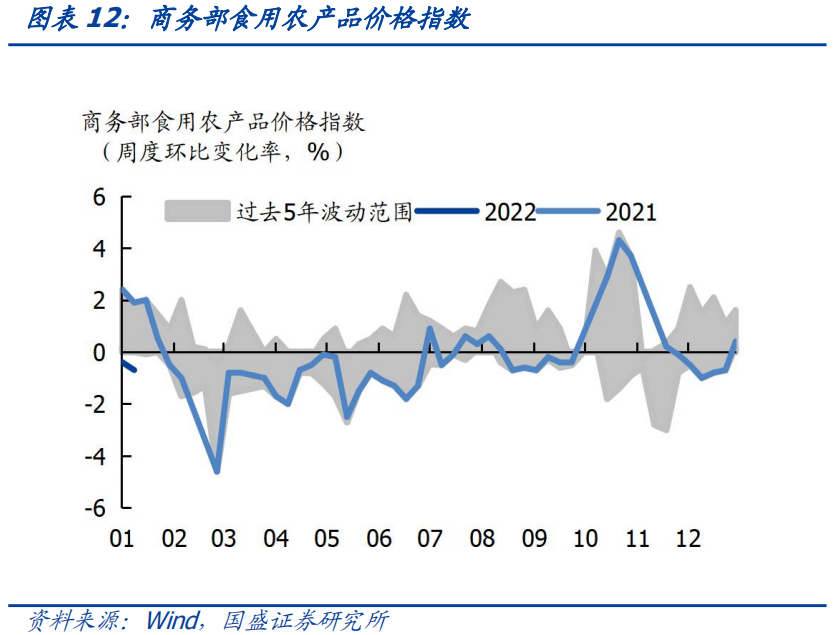

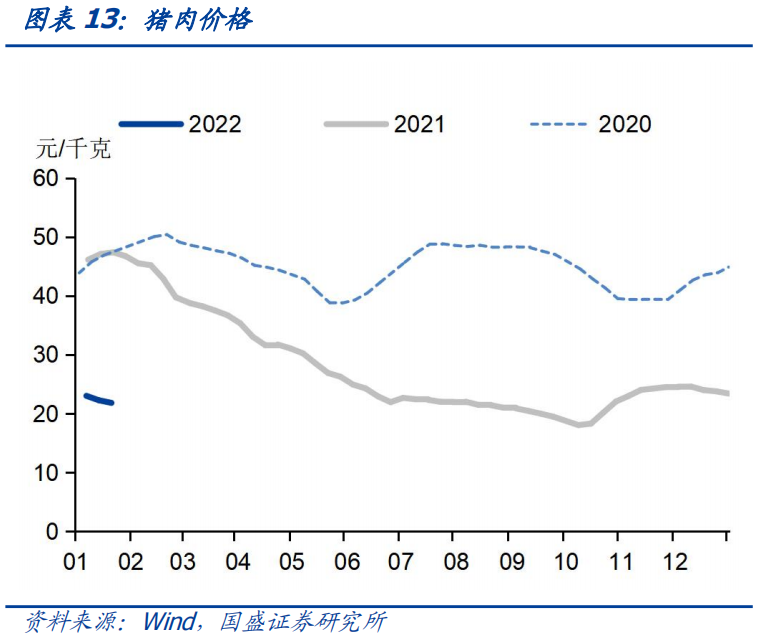

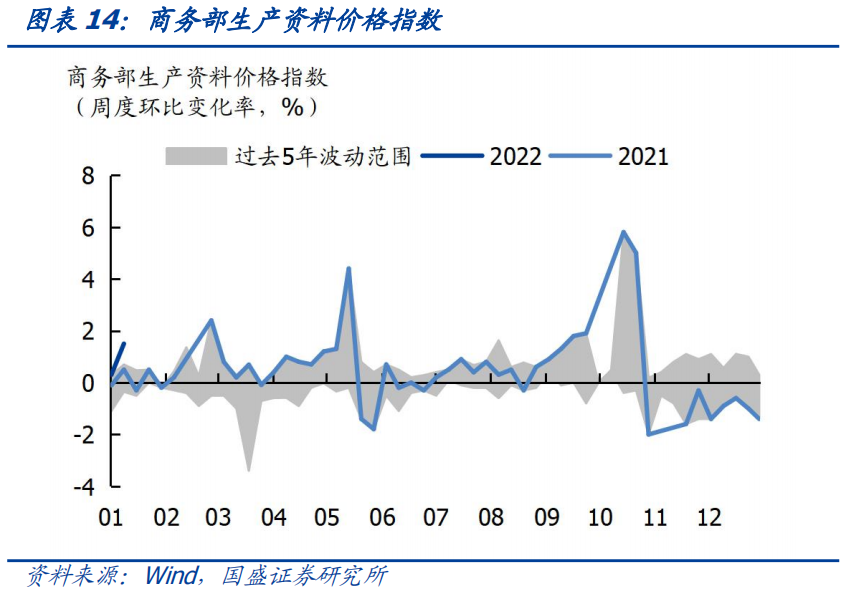

上周(1月15日至1月21日)30大中城市地产销售面积平均为41.8万平米,同比下降20.4%,降幅较前值收窄了1.6个百分点。本周汽车零售日均6.3万辆,同比上升8.1%,增幅较前值收窄了14.6个百分点。上周农产品批发价格指数环比上行0.3%,增幅较前值收窄了0.3个百分点。猪肉平均价格环比下行2.0%,降幅较前值收窄了1.3个百分点。蔬菜平均价格环比上行0.9%,环比由负转正,前值为环比下行1.1%。上周南华综合指数环比上升1.5%,增幅较前值收窄了0.5个百分点。

2.2流动性跟踪

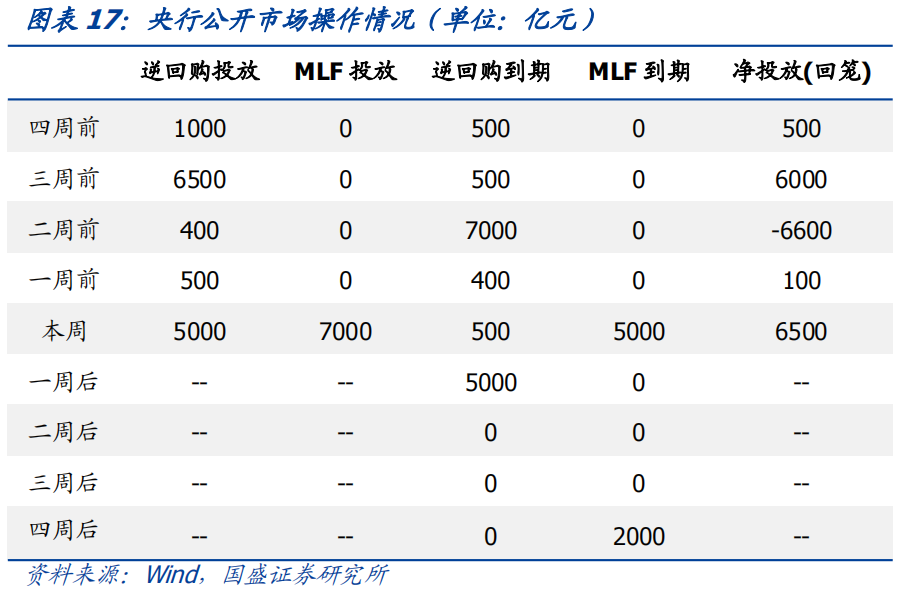

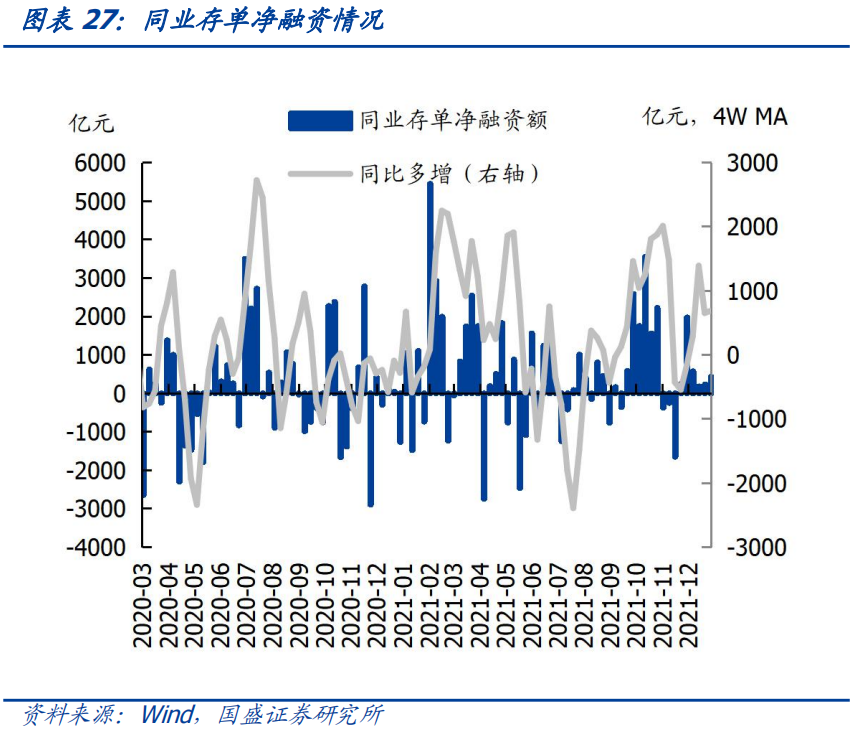

央行净投放6500亿元。上周逆回购投放5000亿元,MLF投放7000亿元,逆回购到期500亿元,MLF到期5000亿元,因而上周央行净投放6500亿元。

3.上周重点信用事件

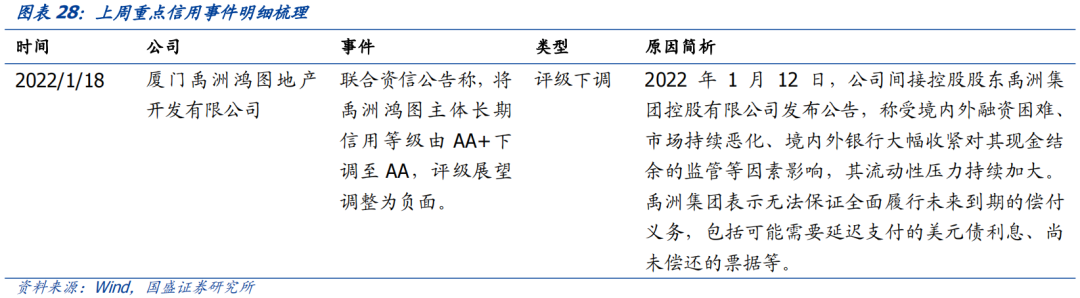

违约方面,上周(2022.1.17-2022.1.21)无债券发生违约。评级变动方面,1家主体评级下调。

4.信用债市场回顾

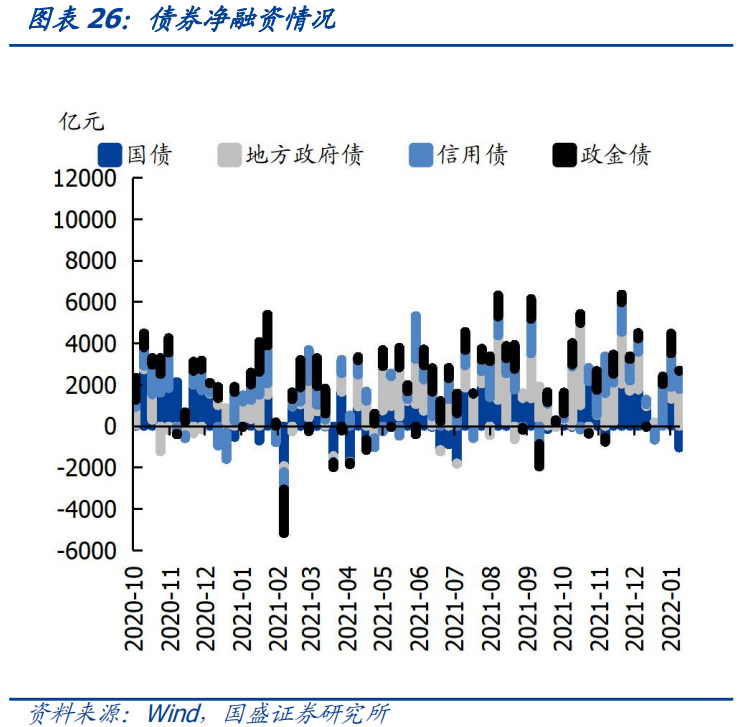

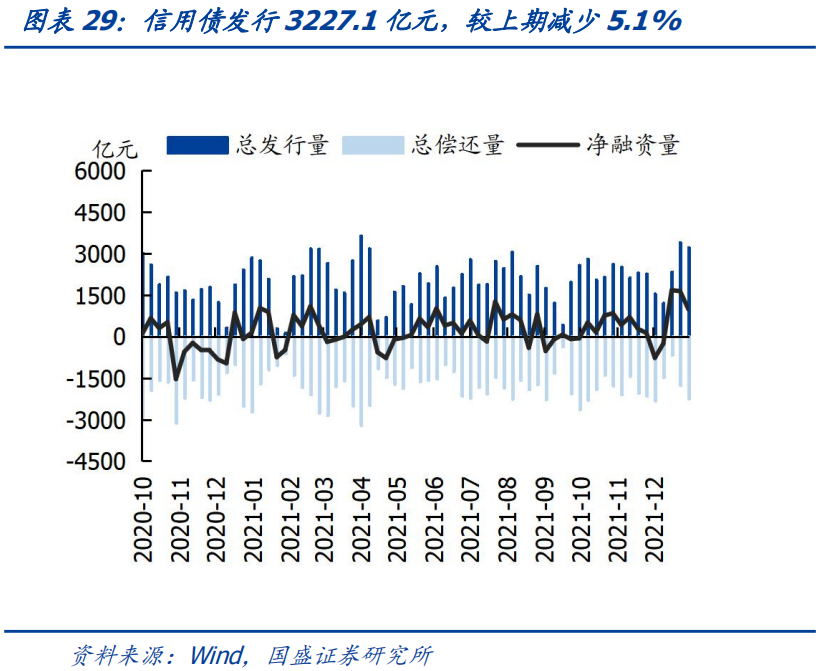

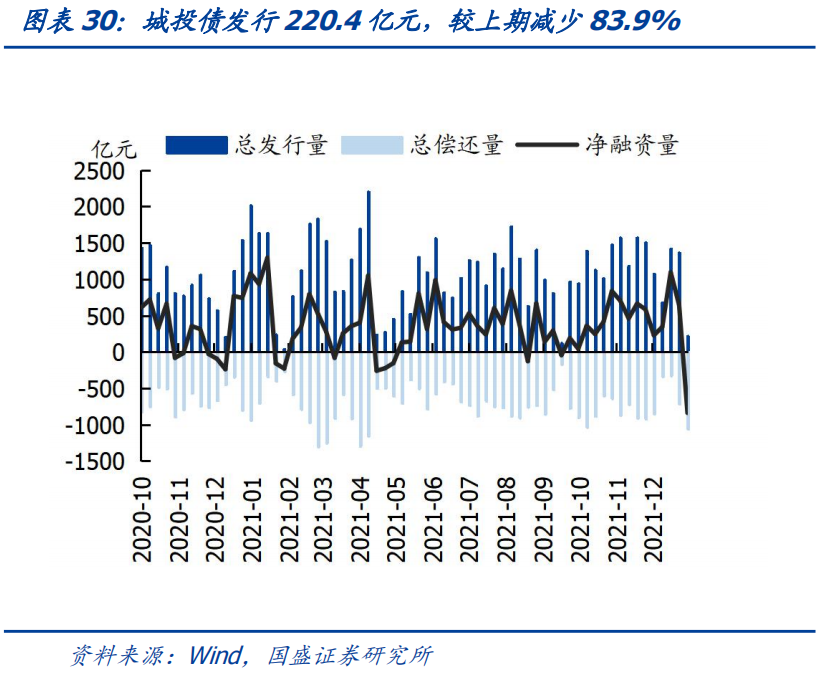

4.1一级市场:上周信用债、城投债发行量、净融资量均有所回落

上周信用债发行3227.1亿元,偿还2248.6 亿元,净融资978.5亿元,偿还量(87.3%)位于近三年历史较高水平,净融资量(87.3%)位于近三年历史较高水平;城投债发行220.4亿元,偿还1057.9亿元,净融资-837.5亿元,发行量(3.8%)位于近三年历史较低水平,偿还量(97.4%)位于近三年历史较高水平,净融资量(0.0%)位于近三年历史最低水平。

4.2二级市场

4.2.1成交异常——上周高估值成交个券显著多于低估值成交

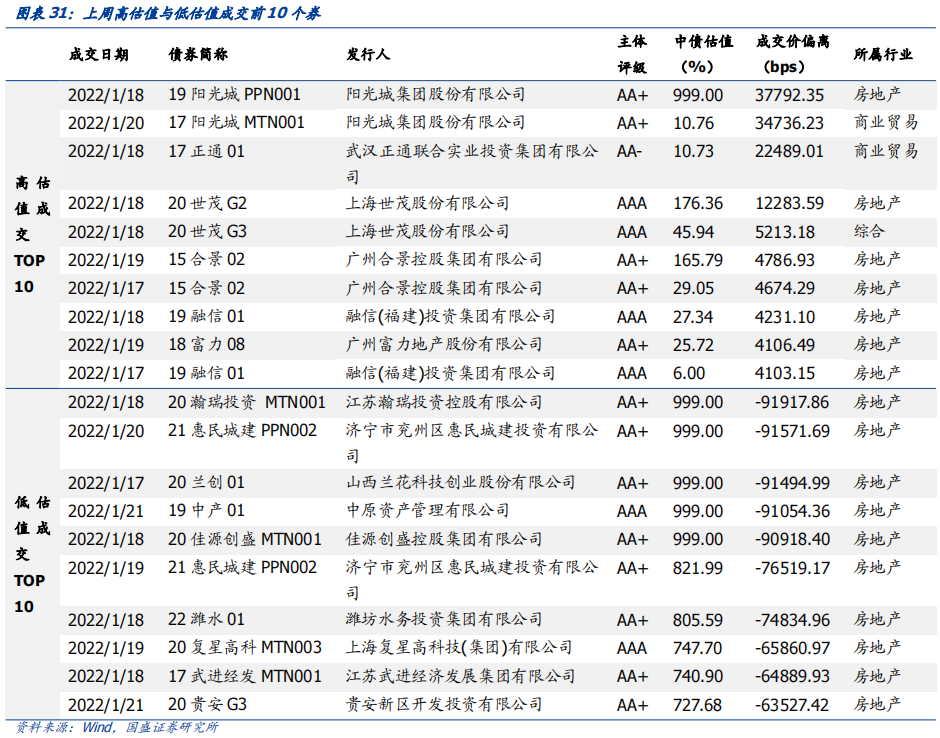

除去2个月以内到期、估值偏离小于100BP的债券,在信用债窄幅口径(企业债+公司债+中票+短融+PPN)下,上周高估值成交债券数量为672只,较上期增加180只,且建筑装饰和综合高估值成交个券最多,分别为214和137只;低估值成交债券数量为320只,较上期增加88只,且房地产低估值成交个券最多,有171只。

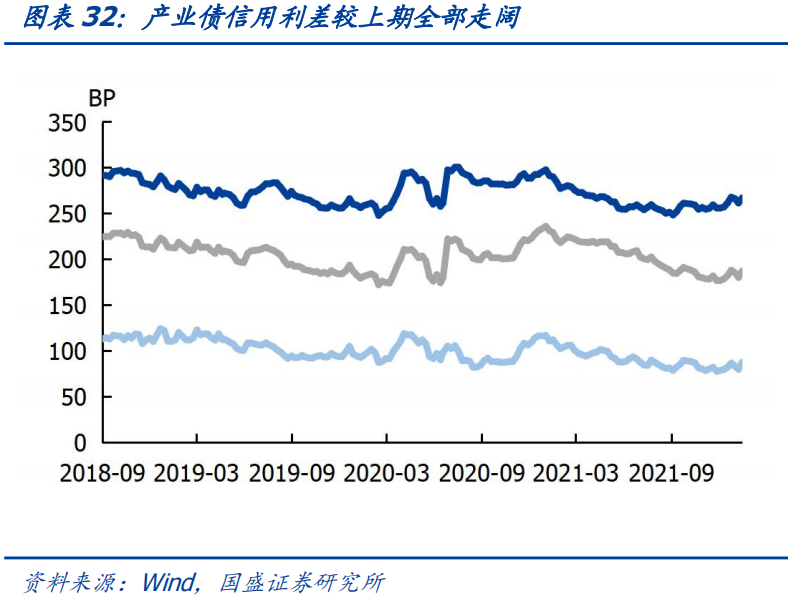

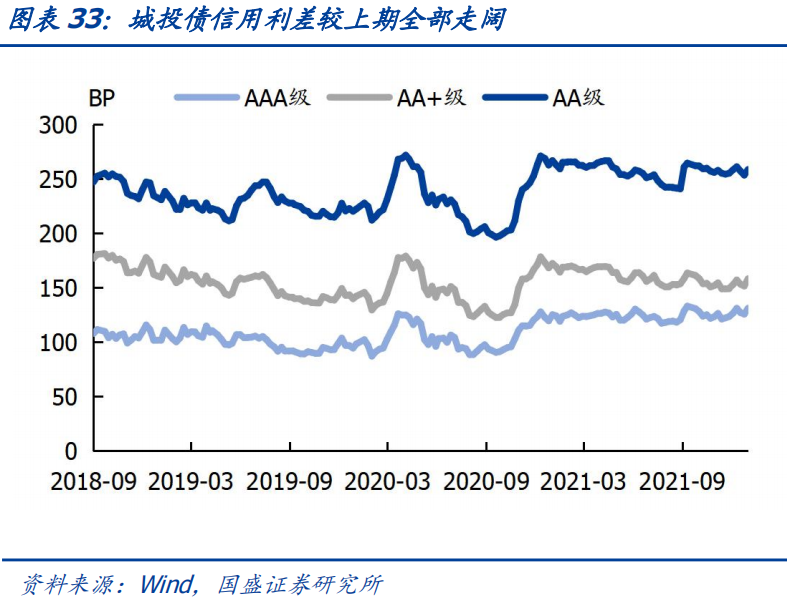

4.2.2信用利差——城投债,产业债各等级信用利差全部走阔

总体来看,产业债,城投债各等级信用利差全部走阔。产业债方面, AAA、AA+和AA级产业债信用利差较上期分别走阔7.97bps、7.05bps和5.71bps,至87.83BP、187.14BP和267.07BP。城投债方面,AAA、AA+和AA级城投债信用利差较上期分别走阔5.52bps、6.75bps和5.22bps,至131.13BP、158.23BP和 285.57BP。

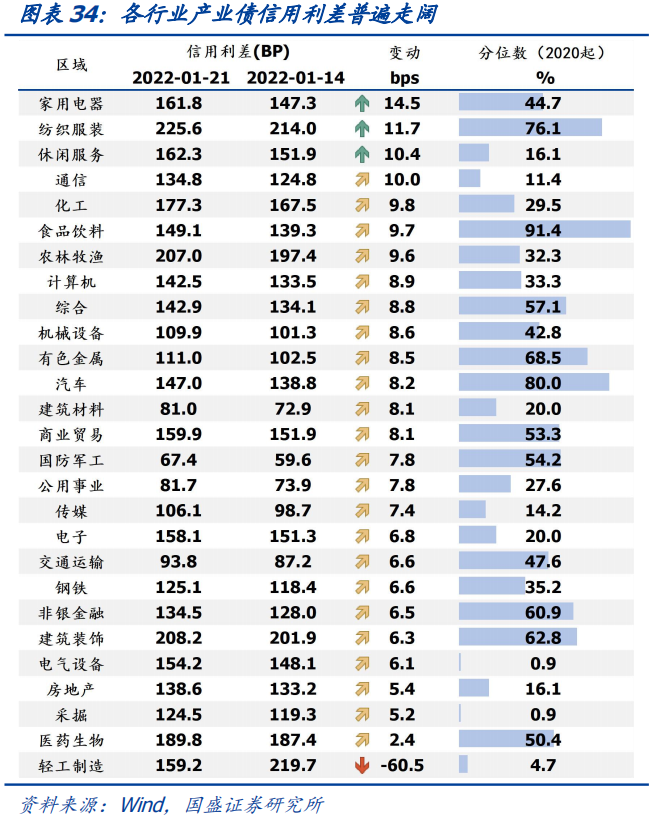

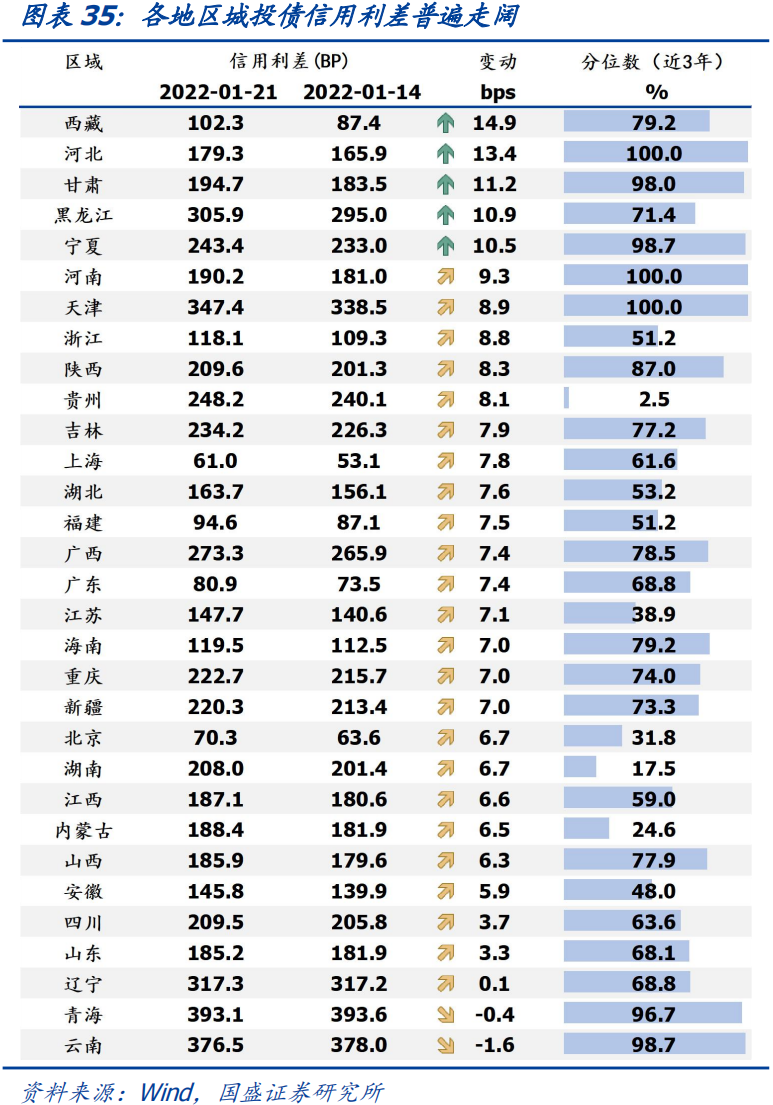

分行业来看,多数行业产业债信用利差走阔。家用电器、纺织服装和休闲服务信用利差走阔较明显,分别走阔14.5bps、11.7bps和10.4bps。只有轻工制造行业利差收窄,收窄60.5bps。分地区来看,地区城投债信用利差普遍走阔。其中,西藏、河北、甘肃城投信用利差走阔最为明显,分别走阔14.9bps、13.4bps、11.2bps;仅青海、云南城投信用利差收窄,分别收窄0.4bps、1.6bps;河北、天津、河南的城投信用利差位于近三年历史最高位。

5.转债周度观察

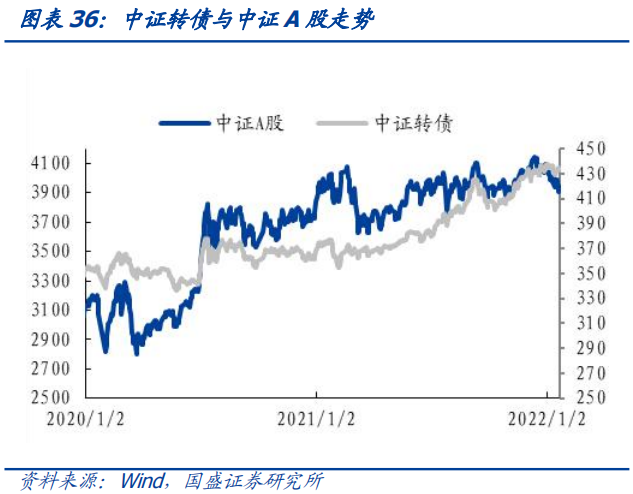

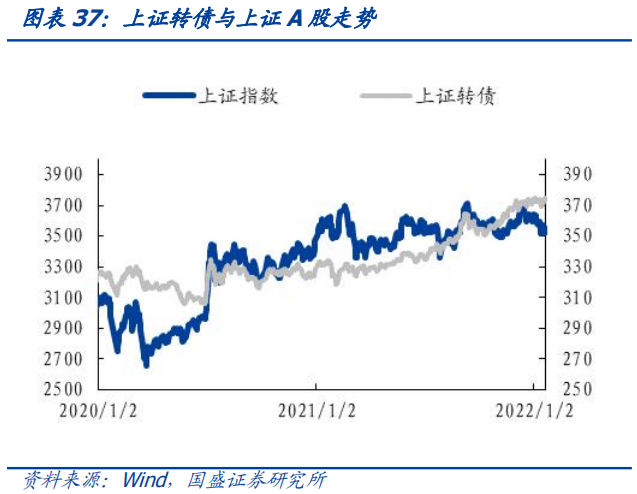

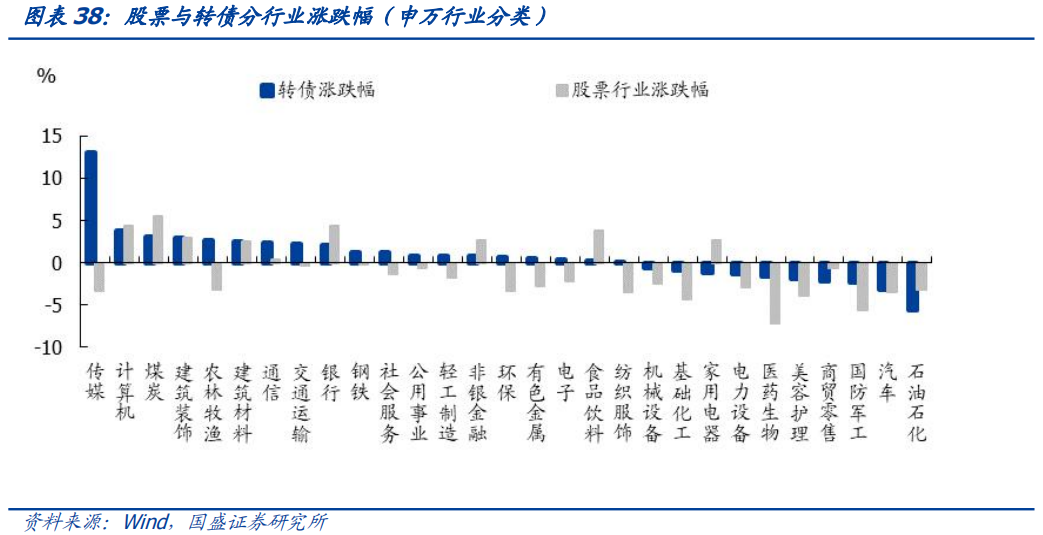

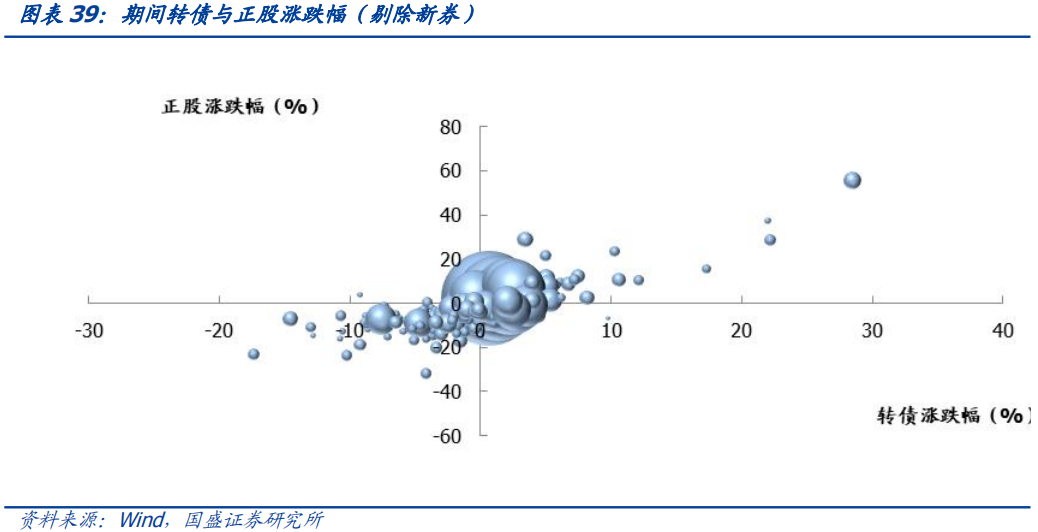

股市波动加剧,转债体现韧性。上周上证指数、中证A股、创业板指分别上涨0.04%、下跌0.91%、2.72%,上证转债、中证转债上涨1.19%、0.84%。分行业来看,传媒、计算机和煤炭行业转债涨幅排名前三,分别上涨12.99%、3.82%、3.09%,石油石化、汽车和国防军工转债跌幅排名前三,分别下跌5.57%、3.25%和2.37%。

对上半年转债市场依旧乐观,重点关注低估值品种。第一,国内稳增长政策决心大,力度强,货币政策有望进一步宽松,而宽信用短期不及预期,资金依旧会在金融市场淤积,对股市估值和转债估值形成支撑;第二,美联储加息对全球风险偏好造成冲击,成长股短期面临杀估值压力,但调整后光伏、新能源赛道性价比提升,已经逐步进入布局阶段;第三,转债估值依旧位于高位,短期虽无压估值风险但2022年难以复刻2021的牛市行情,配置需要更注重个券性价比。个券推荐国泰转债、特纸转债、希望转2、回盛转债、春秋转债、华翔转债、蓝帆转债、晶科转债、濮耐转债、瑞丰转债、威派转债、锋龙转债等。

6.利率衍生品跟踪

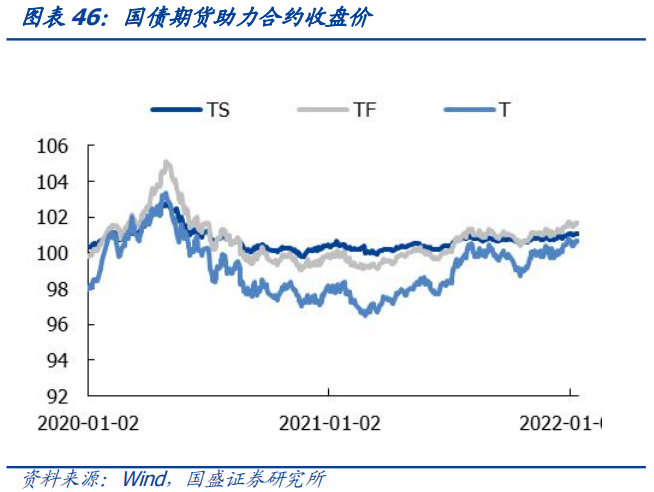

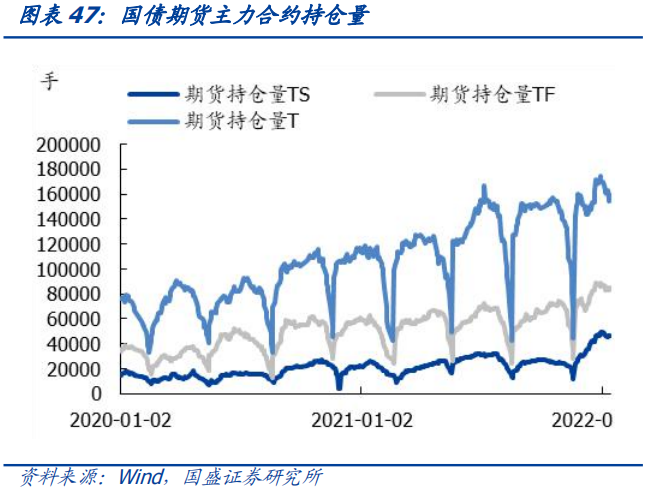

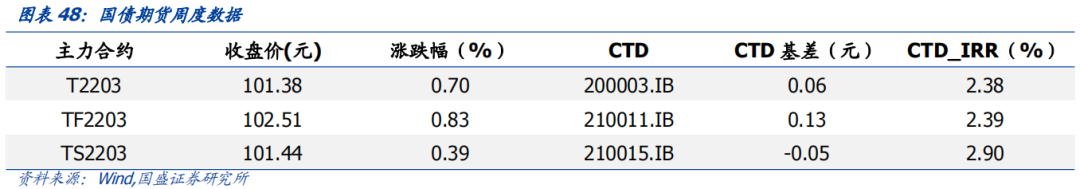

国债期货:长端跑赢短端,各期限国债期货上行。上周10年期、5年期和2年期国债期货主力合约分别上涨0.70%、0.83%和0.39%。

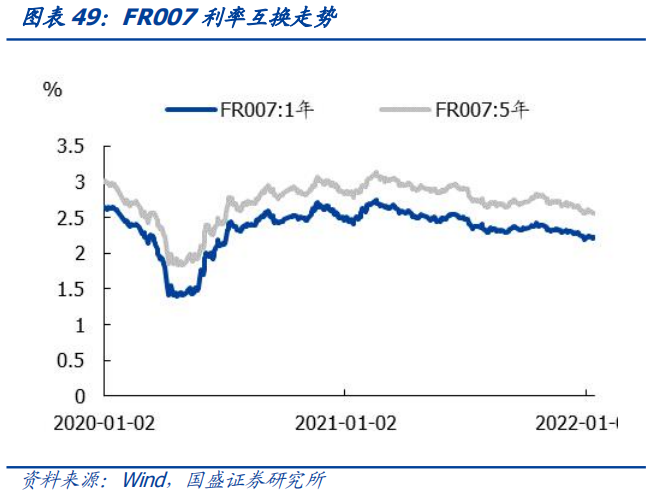

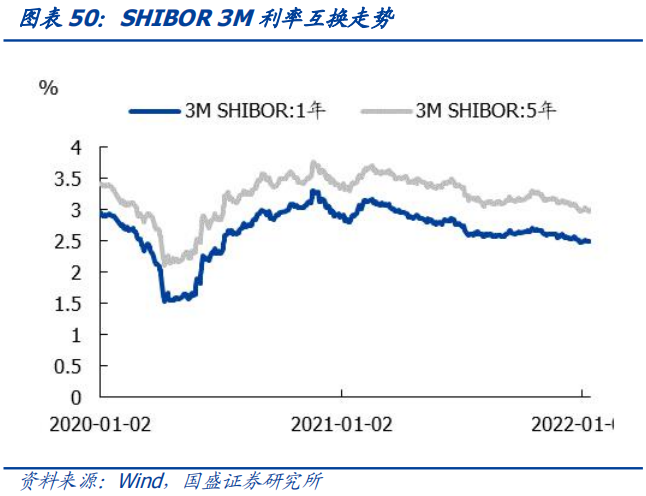

利率互换:上周IRS互换利率加速下行,1年期/5年期FR007利率互换分别下行11.06/13.24bp,1年期/5年期SHIBOR 3M利率互换分别下行11.49/17.42bp。

风险提示

政府债券发行节奏超预期;货币政策调整超预期。

具体分析详见2022年01月23日发布的《持债过年》

杨业伟 S0680520050001

yangyewei@gszq.com

宏观利率相关报告:

宽信用路上的障碍——11月金融数据点评

财政能为明年提供多少“余粮”

当前房地产行业资金缺口有多大?

利率会突破前低吗?肉菜齐涨,压力几何?

对当前几个债市重要问题的理解

特别声明:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施。通过微信形式制作的本资料仅面向国盛证券客户中的专业投资者。请勿对本资料进行任何形式的转发。若您非国盛证券客户中的专业投资者,为保证服务质量、控制投资风险,请取消关注,请勿订阅、接受或使用本资料中的任何信息。因本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,烦请谅解!感谢您给予的理解和配合。

重要声明:本订阅号是国盛证券固收组团队设立的。本订阅号不是国盛固收组团队研究报告的发布平台。本订阅号所载的信息仅面向专业投资机构,仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号所载的信息均摘编自国盛证券研究所已经发布的研究报告或者系对已发布报告的后续解读,若因对报告的摘编而产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。本资料仅代表报告发布当日的判断,相关的分析意见及推测可在不发出通知的情形下做出更改,读者参考时还须及时跟踪后续最新的研究进展。本资料不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议,不能够等同于指导具体投资的操作性意见,普通的个人投资者若使用本资料,有可能会因缺乏解读服务而对报告中的关键假设、评级、目标价等内容产生理解上的歧义,进而造成投资损失。因此个人投资者还须寻求专业投资顾问的指导。本资料仅供参考之用,接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断,应自主作出投资决策并自行承担投资风险。版权所有,未经许可禁止转载或传播。

粤公网安备 44010402000579号

粤公网安备 44010402000579号