城市人口规模一直是反映城市综合能级的一个重要指标。

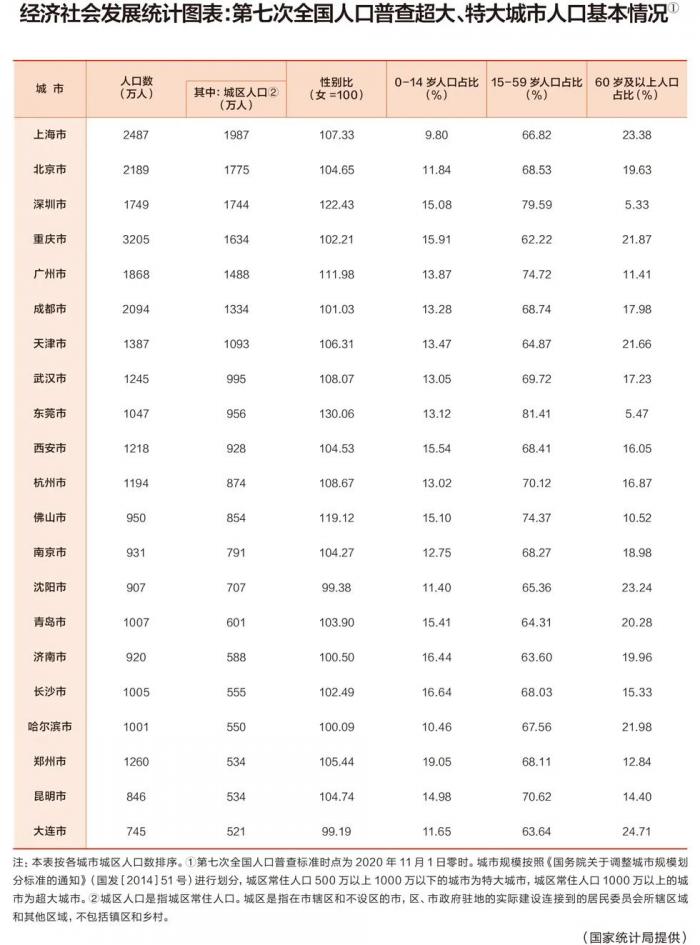

近日,2021年第18期《求是》杂志公布第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况。根据第七次人口普查数据,符合“超大城市”标准的共有7座城市,跻身“特大城市”的共有14座。

值得注意的是,青岛和济南均在“特大城市”行列,城区人口数量相差无几,可谓伯仲之间。

中国最新城市评级:7个超大,14个特大!

近日,由国家统计局提供的《经济社会发展统计图表:第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况》,在2021年第18期《求是》杂志上公布。

根据第七次人口普查数据,符合“超大城市”标准的共有7座,分别是上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。

跻身“特大城市”的共有14座,分别是武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连。

2020年,住建部曾公布《2019年城市建设统计年鉴》,彼时,符合中国超大城市标准的有6座城市,分别为上海、北京、重庆、广州、深圳和天津;特大城市有10个城市,分别是东莞、武汉、成都、杭州、南京、郑州、西安、济南、沈阳、青岛。

对比两份清单可以发现,超大城市从6个扩大至7个,除此前的6个成员外,成都首次“升级”;特大城市由10个增加到14个,新晋成员为佛山、长沙、哈尔滨、昆明、大连。

从数据上看,在21个超大、特大城市中,人口增量最多的是佛山城区,增加661.9万人,超越南京、青岛、济南、长沙、郑州等万亿GDP城市,首次跻身特大城市;成都紧随其后,城区人口增加517万人,位居全国第六位,超越天津、东莞和武汉,正式由特大城市晋升为超大城市;深圳城区人口则增加400.12万人,超越重庆和广州,升至全国第三位。

另外,上海、天津、郑州城区却呈现不同程度的负增长。上海城区人口大幅减少441.14万人,但依然是全国最大的超大城市;天津、郑州城区人口也分别减少210.84万人、136.41万人。

城市经济规模方面,21座超大、特大城市中,除东莞、沈阳、哈尔滨、昆明和大连外,其余16座城市均为GDP万亿城市。而23座GDP万亿城市中,苏州,宁波,无锡,泉州,南通,福州,合肥等7座万亿城市,未能进入特大城市之列。

目前北方地区共有2个超大城市,7个特大城市,而南方地区已有5个超大城市、7个特大城市。总的来说,南北分化并不明显。

跻身特大城市,济青靠什么?

做大城区常住人口为何重要?因为它关系到城市的资源获取能力和发展能级。

最新数据显示,青岛和济南均在特大城市行列,总人口数分别为1007万人、920万人,城区常住人口分别为601万人、588万人。不管是总人口数,还是城区常住人口均相差无几,可谓伯仲之间。总的来看,本轮城市评级中,作为山东经济格局中最耀眼的“双子星”,济南与青岛并未被落下。

2018年青岛城区人口已经达到了512.70万人,成为山东首个特大城市。此前为了早日实现“成为特大城市”这一理想,青岛早在2018年1月就发布了《关于加快推进农业转移人口市民化的意见》,吸引更多农业人口转移。此后又出台多项人才落户新政,提出先落户后就业、放宽落户门槛等。

此外,青岛通过行政区划的调整,推动城区人口数量的快速增长。从面积不足一千平方公里到现在超过一万平方公里,从狭窄的南北带状发展,到“全域统筹、三城联动”,再到“三湾三城”,而今,2021年青岛市政府工作报告中又提到,今年要推进主城区扩容扩能,打造西海岸新区、即墨、胶州三大主城片区。

而济南稳坐特大城市“宝座”很大程度上得益于整个城市人口的总体增长。2018年12月26日,国务院正式批复同意山东省调整济南市莱芜市行政区划,撤销莱芜市,将其所辖区域划归济南市管辖,致使济南人口总量大幅提升。

除了区划调整带来的人口增长,济南的省会城市首位度也正在提高。回看近5年数据,济南的经济首位度已从9.7%提高到14%左右。

山东财经大学区域经济研究院院长董彦岭表示,济南的快速发展具有政策性和趋势性的双重因素。 一方面,山东的强省会战略下,济南得到了更多的政策支持和偏向,另一方面是在双循环格局下,一些交通节点城市和区域中心城市的重要性在逐步上升,像武汉、郑州、合肥等城市的崛起都印证了这一点。

然而,强省会背后的实质,是对人口的争夺。2020年济南对人才落户采取了“全放开、零门槛”的落户新政。而且,为了吸引大学毕业生来济留济落户就业创业,济南正在建立普惠性青年人才政策体系,着力打造青年友好型城市。

当然,把人才吸引到济南,并不意味着结束,如何让人才扎根城市、为城市服务才是根本。为此,济南借鉴了杭州、南京等城市的人才经验,构建全生命周期人才创业创新服务体系。

显然,城市做大做强,靠版图,更要靠人。而这份官方数据背后,是山东唱响济青“双城记”的良好开端,亦是青岛未来发展的警示录。

特大城市之后,青岛如何提亮发展成色?

首先,城市基础设施的短板必须尽快补齐。青岛城区资源毕竟有限,人口变多,交通、医疗、教育等资源势必会变得分散而紧张,房价陡升、通勤半径拉长等问题也将随之显现。

且北京市社科院首都社会治安综合治理研究所副所长袁振龙曾表示,特大城市户籍制度改革处在控制人口、“户口福利”均等化的两难之间。的确,一方面特大城市有着吸纳人口、吸纳人才的发展要求,但另一方面城内的大量非户籍居住人口,倒逼户籍制度改革,要求享受同等市民待遇。

因此对特大城市而言,进行人口调控,注重人口结构、素质和合理布局,同时正确配置资源,就成为了必要的命题。

其次,城市从外延扩张向内涵提升推进的当下,特大城市已不再仅是“量”的度量,更重要的是“质”的提升。为此,加速胶东经济圈一体化,打造胶东自身的优势产业,塑造胶东自身优势,才能留住人。

就在胶东经济圈一体化“十四五”规划印发实施后的第5天,8月31日,青岛市牵头召集胶东经济圈一体化发展工作会议,讨论举办首届胶东经济圈合作发展大会、加快建设莱西莱阳一体化发展先行区等议题。

对于结构同质化、产业配套不完善、要素资源整合效率低等产业发展痛点,胶东5市提出,对标长三角,在五市遴选轨道交通、智能家电、大数据等11个重点产业链,试点建设胶东经济圈产业链联盟,促进优势互补、高效分工的新生态。行业龙头企业、行业协会或高校院所将会轮值担任联盟理事长单位。

另外,随着人类社会经济的发展,人口老龄化正成为必然趋势。据统计显示,截至2019年10月,青岛全市60岁以上户籍老年人口达183.5万,老龄化率22%,其中80岁以上需要照料服务的高龄人口已超过30万,青岛已成为我国老龄化发展速度快、高龄化和空巢化突出的城市之一。一旦青岛无法用更大力度吸引年轻人、留住年轻人,将遭遇城市创造力和消费力降低的窘况。因此,唯有加大年轻人聚集,方能撑起区域发展。

一座充满了希望和生机的特大城市,必然将会吸引更多人投向它的怀抱。特大城市的定位,带给青岛的不仅是名称上的变化,更是城市层级的跃升。

而特大城市青岛,还有较大的提升空间。

粤公网安备 44010402000579号

粤公网安备 44010402000579号