摘要

展望三季度,调整是共识。但幅度和节奏更为重要。

我们倾向于调整仍然不突破窄幅区间震荡的格局。

市场担心调整,底层因素还是在于修复,担心“变”的因素做主导。从中期角度考虑,利率调整幅度,在于经济修复结果。目前稳增长力度总体仍然有限,叠加三重压力与疫情长尾状态,经济远期展望没办法很快站上潜在增速,债市利率上限就不会简单突破。

至于资金利率,内在变化关键还是央行政策逻辑。

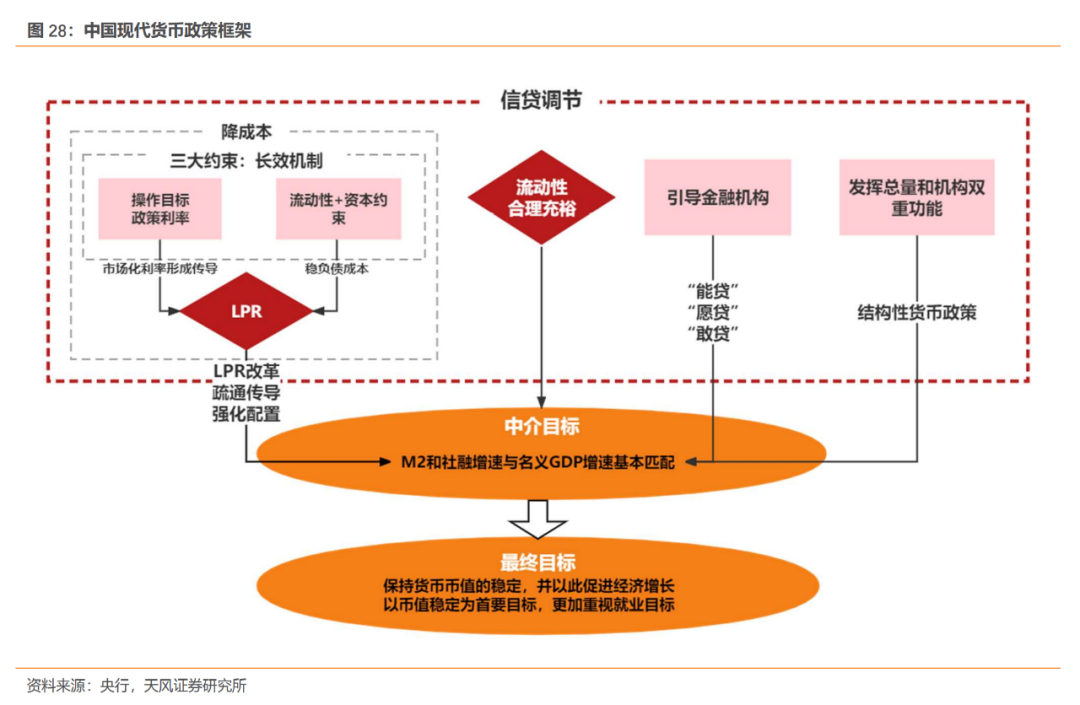

货币政策目标在于促进经济回归合理区间,中介目标在于宽信用,保持流动性高于合理充裕的目的就是要激发信用投放。央行只要能观察到社会信用回升渐入佳境,货币投放就会有所收敛。

目前宏观内外环境决定了宽信用或者社融回升阻力重重,后续社融斜率的修复关键在于增量政策,其中增量财政政策为重中之重。一旦看到更为积极的宽财政信号,央行自然可以适当收力。这也是2020年行情反转的左侧前提。

三季度的胜负手表面看是资金面,实际上还是增量政策,特别是增量财政政策。增量财政力度大小,决定了货币政策的行为变化,决定了社融的高度和斜率,也就自然决定了资金利率的走势和下半年长端利率的调整高度。

货币政策下一个阶段的取向还是量宽价平。虽然未来降息可能性较小,降准的概率可能也在下降,但量上肯定是稳的,价上大概率是持平。更准确说是“增量有限、存量稳定”。其中“量”不是简单的数量概念,而是针对资金利率而言,虽然再往下不容易,但中枢也不会简单回归政策利率,除非大规模增量政策的前提成立。

我们预计至少7月隔夜资金利率的位置还是在1.6%以内,三季度流动性可能还是处在高于合理充裕的水平。

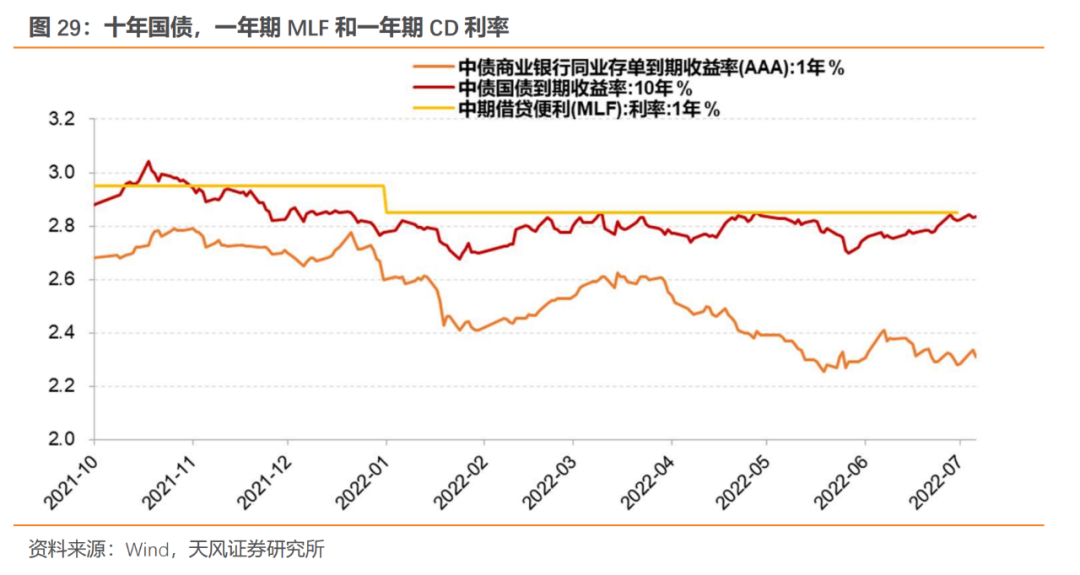

对于长端,我们预计10年国债利率仍然参考1年期MLF利率为定价前提,考虑到目前和未来一个阶段流动性维持高于合理充裕水平,中枢可能在2.8%,十年国债点位区间在2.65-2.95%。市场有一定调整,但是幅度也有限。

对于短端,考虑宽信用进展和市场预期变化,调整幅度相对长端略大,总体曲线可能略有扁平。

上半年债券市场有很多结构性表现值得思考,一不能笼统归之于经济,二不能一谈债市就是钱多、资产荒、配置强。宏观周期进入到一个极度不稳定的状态,政策逻辑成为市场主导变量,全面净值化转型叠加金融监管导致机构行为更加小心翼翼,下半年债市展望当然要注重周期和总量的变化,但是上述结构性因素同样值得关注。

从历史角度出发,与二季度债市表现相比,三季度确实面临一定调整压力。从宏观逻辑上,一季度开门红对于债市意味着一定的压力,二季度经常出现黑天鹅或者灰犀牛事件,例如2016年英国脱欧、2019年中美第二轮贸易战等,往往债市面临一定机会(今年是疫情影响)。如果风险事件在二季度内得到控制,那么三季度的压力就有所提升。

这就是压力与机会的转化,前一季度的机会慢慢转化,就变成下一个季度的压力;下一个季度的压力逐渐演化,又变成后一个阶段的机会和空间。

1.上半年债市回顾:独立行情、窄幅波动

去年12月份以来,市场关注集中于两条逻辑线:

第一,经济面对三重压力要稳增长,市场关注稳增长政策的行为以及效果。

从2021年年底中央经济工作会议以来,一方面是政策本身的体现,比如说信贷、社融,另一方面是实体反应,比如经济结果。这个过程中,市场对应交易宽货币与宽信用,前者对应继续看多(包含降息预期),后者对应防御(对应信贷开门红)。

第二,中美经济周期错位以及由此带来整个货币政策的反向及其影响。

具体体现就是美联储加息的预期和具体行为,对应关注美债、中美利差、汇率和国际资金流动等。

三月份以来,疫情冲击,中断了前期政策传导,市场关注疫情动向和政策应对,交易重心切换到类危机模式下的冲击与修复状态。

这个过程中,上海与北京疫情变化、复工复产进度和对应增量政策行为,构成市场衰退与修复交易的新变量。

从外围角度看,中美经济和货币政策中期错位,中美利差从收窄到倒挂,资金从流入到流出,汇率从升值到贬值,似乎货币政策面临巨大压力、货币独立性回受损,债市也会承压。

但从实际情况看,我们走出了很强的独立行情,究其原因,在于央行为市场提供了羽翼,挡住了外围的波动和压力。所以,美联储加息无需过度担心,外围对我国债市有情绪扰动,但无实质影响。

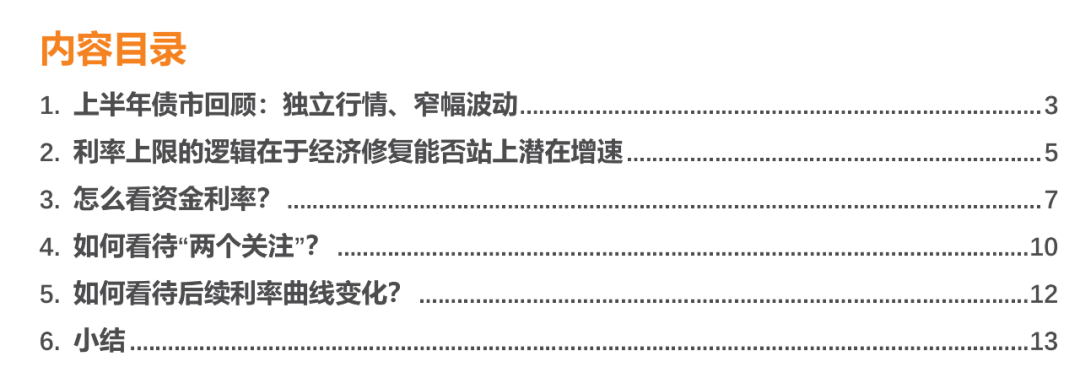

过去半年,长端利率顶和底之间只有20个bp,10年国债到期收益率在2.67%到2.85%之间,10年国开债到期收益率在2.9%到3.1%之间。若干年以后再来看的话,估计可能感觉不到在这个过程中我们发生了这么多复杂的宏观变化。

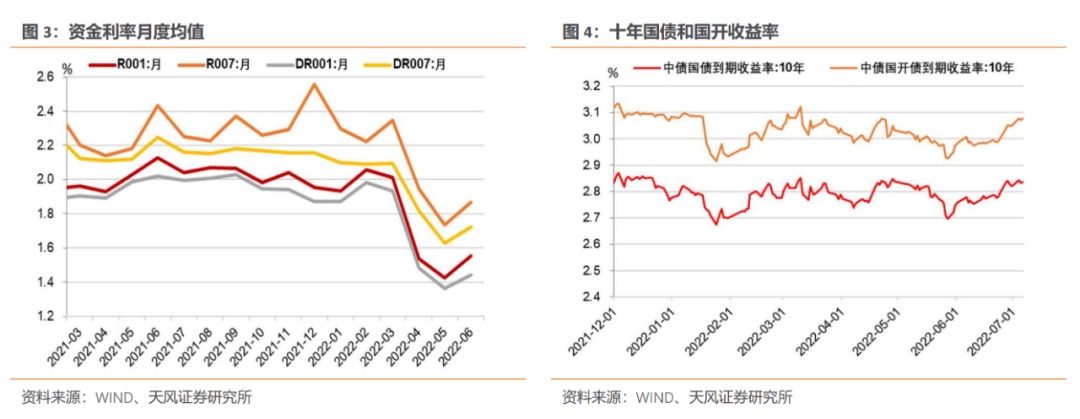

这其中,不管是国债收益率曲线还是国开收益率曲线,我们都发觉一个现象,那就是除了30年国债在5月创出新低以外,其他期限都没有超过1月的收益率低点。

这个现象较为有趣,毕竟我们观察资金面会发现二季度总体资金利率较一季度有显著下行,但是资金利率的下行并没有驱动总体收益率曲线下移,除了30年这个品种。

这背后的原因是什么?

二季度与一季度相比,除了经济差、资金利率低以外,有三点区别:一是二季度至今没有降息;二是二季度专项债发行继续提速带动社融总体维持;三是二季度美债利率继续大幅走高,中美利差倒挂。

疫情导致经济显著偏离合理区间,利率存在进一步下行的基础(可以观察GDP名义增速和利率对的走势)。逻辑上二季度经济和通胀较一季度大幅走低,名义利率有所走低也属正常,但是总体还是窄幅震荡,这说明市场不是在交易经济结果本身,而是预期。

资金利率虽然走低,但是市场对于进一步宽货币的预期不高,2020年的教训记忆犹新,所以市场对于冲击和衰退交易不敢过于乐观。

当然,这个过程中,配置和交易的差别可能就逐步体现出来了,毕竟流动性是高于合理充裕的状态,叠加政策不是简单发力,所以虽然有财政进一步前置,但是全年看结构性资产荒问题还在,所以交易角度,十年受限于2020年的预期困境,而配置角度,三十年体现了票息和久期价值。

从3月疫情爆发到5月衰退交易,这个过程中,市场做出了符合各自投资逻辑的行为选择,我们观察机构行为:

国债体现配置型机构的基本取向:配置总体取向加久期,侧重30年,3年作交易。

国开与信用债体现交易型机构的交易取向:利率债久期适中,信用债高等级加杠杆。

国开与国债利差收窄到2008年以来最低水平,说明市场增量主导还是交易型机构。

最重要的是市场行为总体理性,国债30年和10年以及10年和5年利差均在中位数附近。

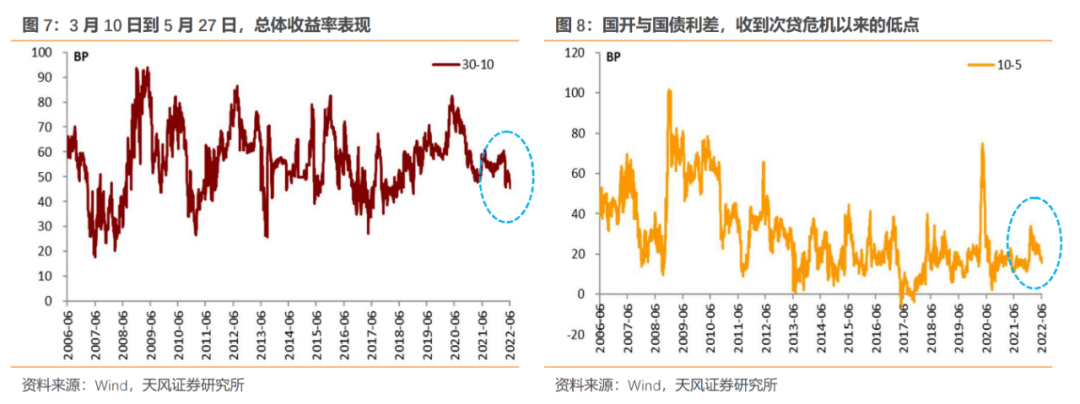

当然,信用债市场呈现一定程度的超买。

上半年债券市场有很多结构性表现值得思考,1年期到10年期国债利率下行有限,而30年国债表现更强,所以我们不能笼统说债市就处于钱多、资产荒、配置强的格局当中,这与大资管时代、净值化转型、金融监管等因素息息相关,我们预计下半年在关注周期和总量的同时,结构性因素同样值得关注。

2.利率上限的逻辑在于经济修复能否站上潜在增速

下半年宏观图景和债市大幕徐徐拉开,其中掺杂着许多“变”与“不变”。我们需要思考的是:变的因素影响更显著,还是不变的因素更为重要?

市场担心调整,底层因素还是在于修复,担心“变”的因素做主导。从中期角度考虑,利率的调整幅度,在于经济修复结果。

我们预估2季度GDP增速在0附近,那么这一轮经济修复,最终结果会落在哪个位置?

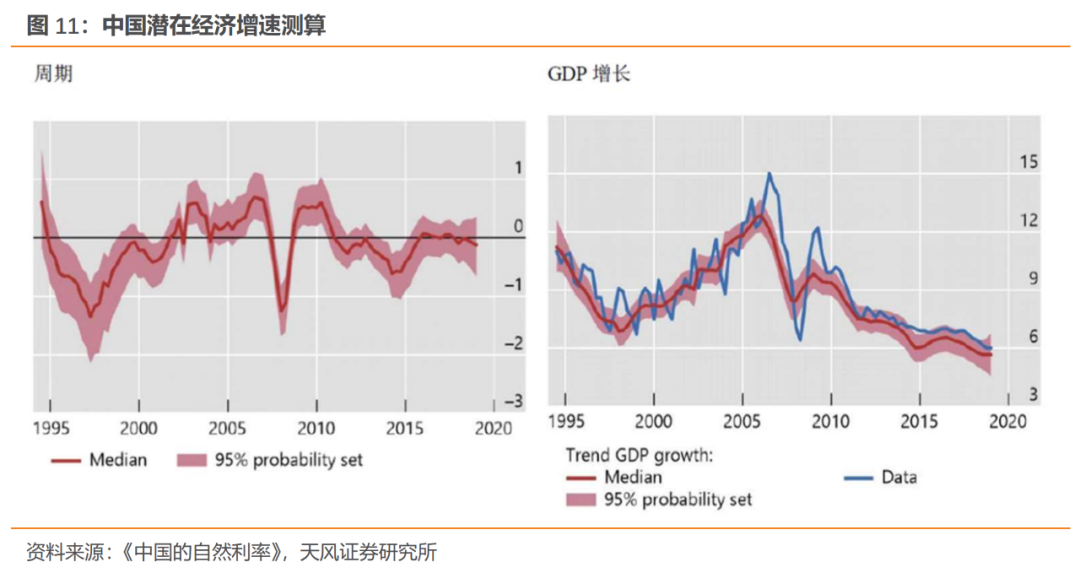

根据央行工作论文测算,目前中国经济潜在增速大约在5-5.5%。

我们团队前期有测算(《下半年经济怎么看?》,20220622),下半年经济同比增速约为5.2%,三季度经济同比读数最高,似乎经济得到快速修复、站上潜在增速。但我们强调,我们不能简单关注同比读数,毕竟去年中国经济增速达到8%,我们也不能说经济过热,背后仅仅是基数的反映。

经济能否站上潜在增速?

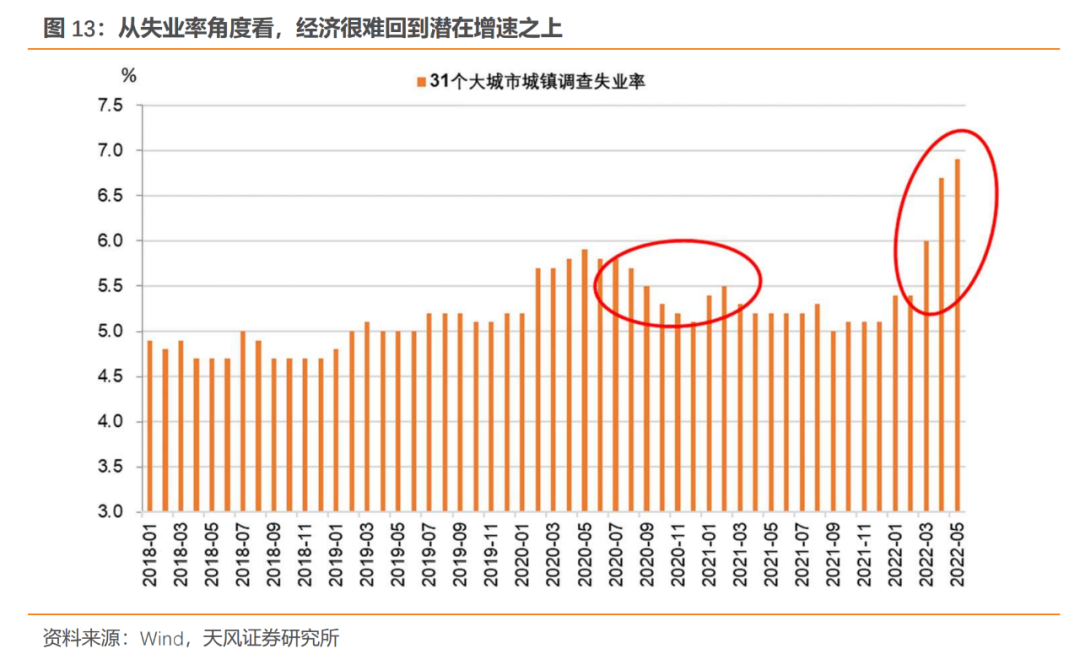

我们建议换个角度,从失业率观察。2020年2到4季度31个大城市城镇调查失业率从6%降低到5.1%,最终经济站上潜在增速。目前失业率在7%附近,到年底能不能回到5%的水平?我们认为可能性较小。

从3月疫情开始,尤其是4月和5月,债市首先交易政策行为,但由于始终没有力度较大的增量政策落地,债市也就仅仅是维持震荡。至于未来,只要稳增长政策力度总体仍然有限,叠加三重压力与疫情长尾状态,经济修复仍然一波三折,经济如果远期展望没办法很快站上潜在增速,债市利率上限就不会简单突破。

3.怎么看资金利率?

资金利率是评估债市的关键,逻辑上资金利率围绕政策利率作中枢波动,目前政策利率在2.1%,隔夜利率在1.4%附近,三季度不考虑降息的背景下,一旦资金利率向政策利率收敛或者回归,长端利率压力就会直接体现。这也正是二季度以来市场担心所在。

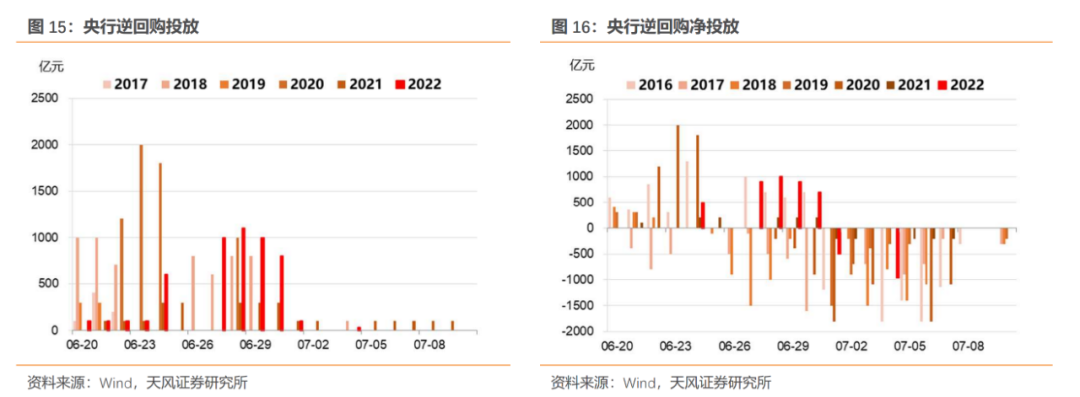

近几天OMO连续每天净投放30亿元,这是央行在传递变化的信号吗?

从历史角度看,跨半年后净回笼是常态,但选择投放30亿逆回购确实容易让市场诧异。

我们认为观察央行,还是要综合态度和结果,考察背后逻辑。

二季度资金利率走低的原因在于经济脱离目标、脱离合理区间并大幅低于潜在增速。这是流动性高于合理充裕的关键所在。

潘功胜副行长在6月2日发布会中有明确阐释:

“今年人民银行出台了一系列的政策措施:降低存款准备金率、上缴结存利润,释放长期流动性。两次引导贷款市场报价利率下行,及时推出多项结构性货币政策工具。

在稳定经济增长的同时,保持就业稳定、价格稳定和国际收支平衡。

下一步,人民银行、外汇局将靠前发力,适当加力,继续加大稳健货币政策实施力度,营造良好的货币金融环境,与有关部门齐心协力,推动一揽子政策尽快落地,发挥好稳住经济和助企纾困的政策效应,保持经济运行在合理区间。

综合运用多种货币政策工具,加大流动性的投放力度,保持流动性总量的合理充裕。”

流动性高于合理充裕的基本前提是经济运行脱离合理区间,逻辑上经济运行回到合理区间是改变的政策前提。

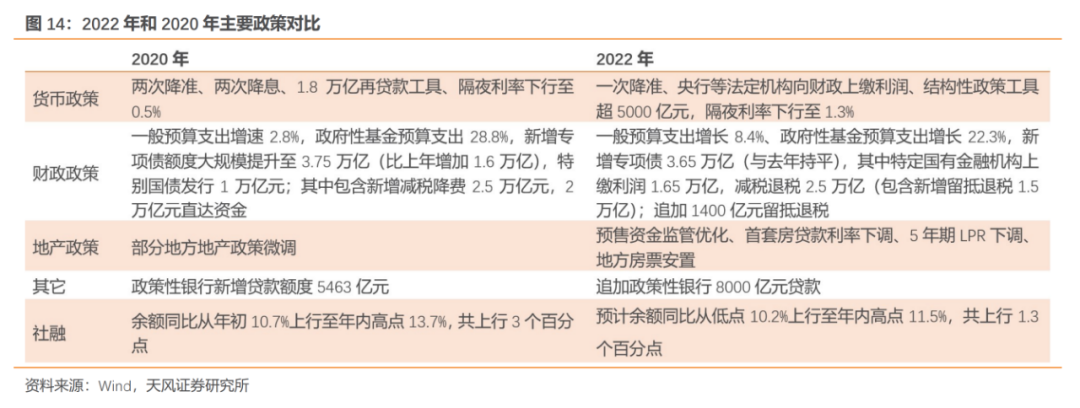

当然,以2020年为借鉴,经济运行回归合理区间的开始就可能是流动性变化的开端。所以要掌握更为精准的左侧信号。

逻辑上,经济回归合理区间或者说经济修复的前提还是在于金融修复,金融修复关键在宽信用,重点在于社融及其斜率。

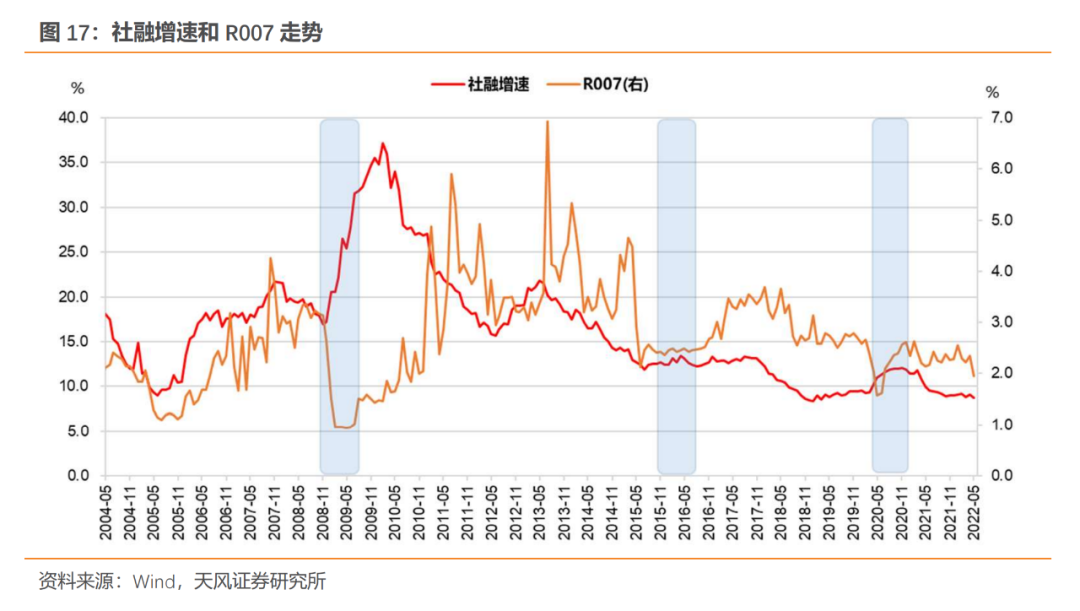

我们观察过往的历史,会发现社融增速变化确实是资金利率变化的同步偏领先信号。

货币政策目标就在于经济回归合理区间,中介目标在于宽信用,而宽信用前提在于宽货币,保持流动性高于合理充裕的目的就是要激发信用投放。

从政策逻辑考虑,只要观察到社会信用回升渐入佳境,货币投放就会有所收敛。

参考历史,什么情况下央行会如此?那就是某个因素可以为央行显著分担宽信用职责的时候。

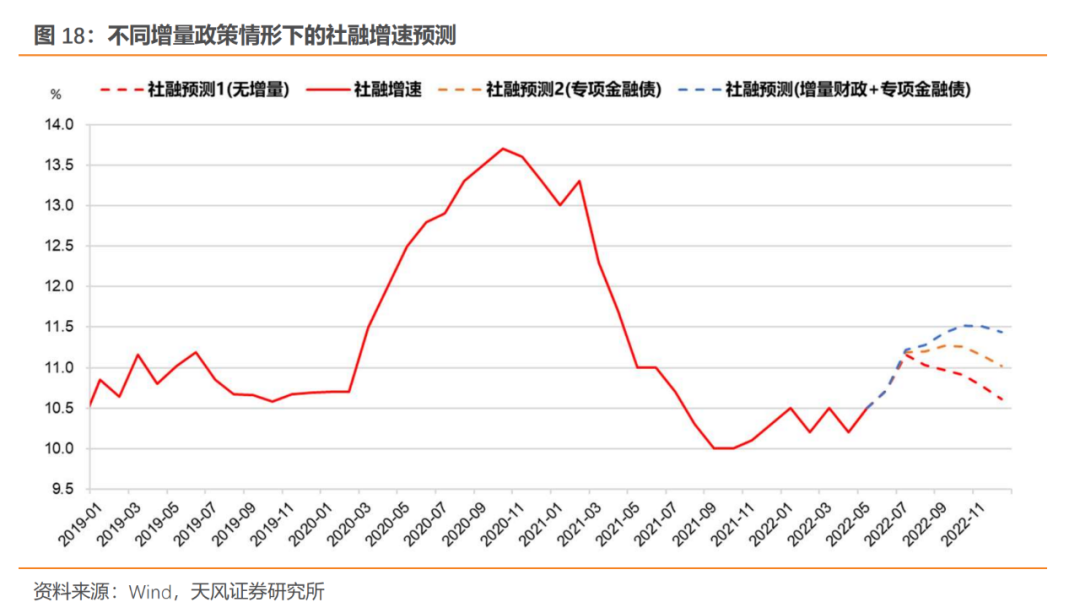

目前宏观内外环境决定了宽信用或者社融回升阻力重重,后续社融斜率的修复关键在于增量政策,其中增量财政政策为重中之重。

一旦看到更为积极的宽财政信号,央行自然可以适当收力。这也是2020年行情反转的左侧前提。

宽财政是央行收力的前提。但这个前提到今天为止还没有落地。

虽然短期内专项债提速发行、政策性银行新增8000亿元信贷额度、3000亿专项金融债等对社融有积极支撑,但如果没有进一步增量财政政策落地,社融回升仍然缺乏持续性。

就目前来看,把8000亿政策性银行信贷额度、3000亿金融债券都算进来,全年的社融增速也并不高,而且四季度还有再度回落的压力,总体高点也就在11.5%左右,远远不及2021年。如果拉长到十年维度看,当前的变化在历史长河中微不足道。

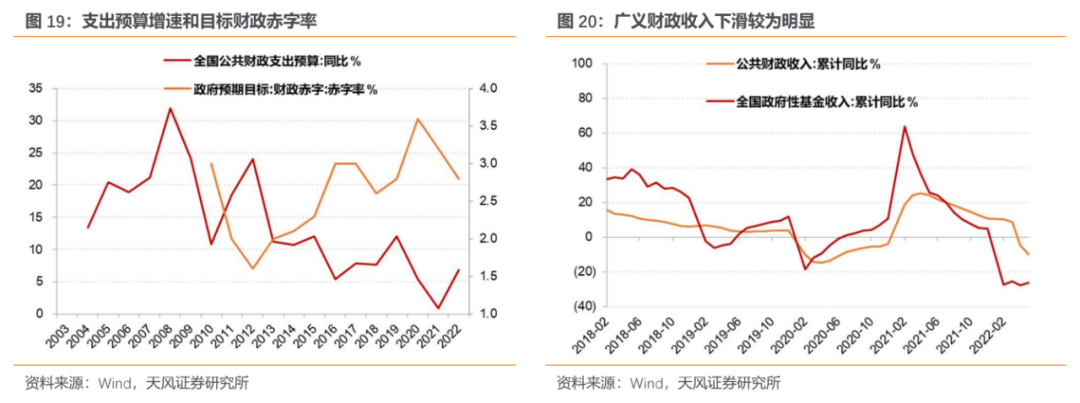

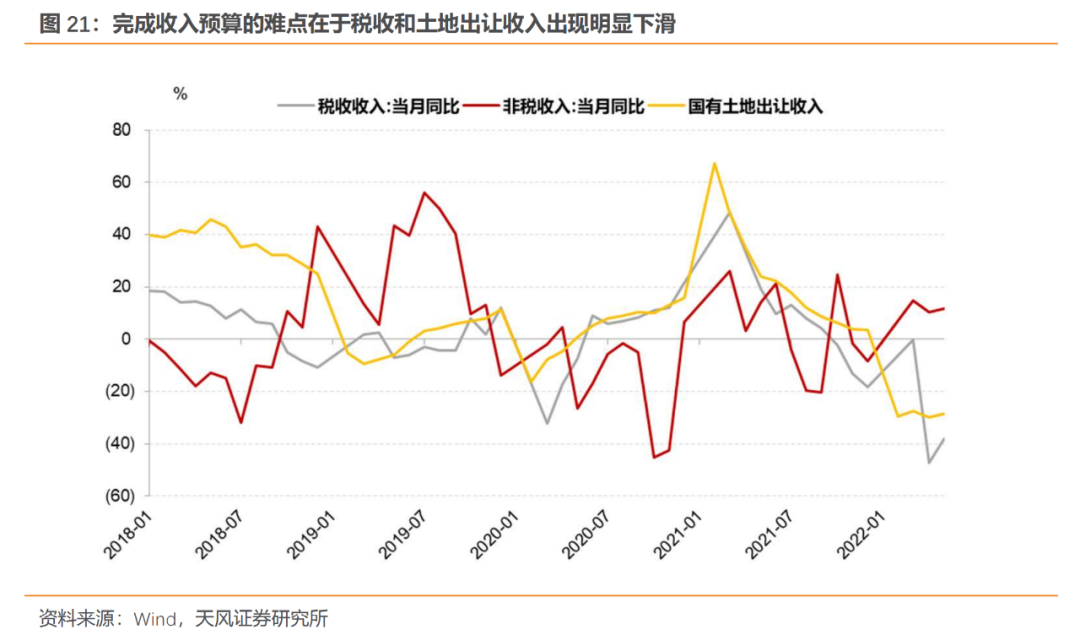

更何况,今年财政预算收支缺口很大,与2020年预算实际执行情况对比可知,今年收支缺口主要来自税收和土地出让金收入明显收缩。

这个视角下,相当一部分已有增量政策表明上是增量,但实际上可能仅仅是弥补地方收支缺口,还不能称其为增量。

现在时间已经走到7月,仍然没有看到很明显的实施大规模增量财政政策的信号。预计,后续即使有增量财政政策,规模和力度可能也还是会低于一开始的市场预期(比如近2万亿的预算调节规模)。

这就决定了货币政策在三季度仍然需要保持积极的姿态,流动性估计还是高于合理充裕的水平。当然如上所述,一旦7月政治局会议或者其他时间点出现了很有力度的财政增量政策,毫无疑问流动性会发生变化。

所以三季度的胜负手表明看是资金面,实际上还是增量政策,特别是增量财政政策。

增量财政力度大小,决定了货币政策的行为变化,决定了社融的高度和斜率,也就自然决定了资金利率的走势和下半年长端利率的调整高度。

基于这个基本判断,预计至少7月隔夜资金利率的位置还是在1.6%以内,如果后面没有更大力度的增量财政政策,三季度资金面还是高于合理充裕的状态。

4.如何看待“两个关注”?

增量政策以外,市场仍然关注货币政策的其他影响因素。

主要就是“两个关注”:

第一是外围。

因为三季度美联储还要加息,这就意味着中美资金利率会完全倒挂。中美资金利率倒挂比较罕见,市场还是会担心资金流出。

从逻辑上讲,倒挂带来资金外流压力,央行被动干预最极端的情形就是抛售外储。历史上央行有过消耗外储的行为吗?有,比如2015-2016年,外储从4万亿美元降到3万亿美元,市场一度也很恐慌。

但从当年资金面和债券市场的利率曲线观察,在贬值、倒挂甚至外储消耗的背景下,最终还是以我为主的结果。

建议市场参考借鉴2015-2016、2018-2019,在内外均衡压力较为突出的背景下,货币政策对外围确有关注,也确实会因为外部均衡带来货币政策的一定影响,但是结果还是贯彻对内为主、以我为主的方向。

2019年中美资金利率出现首次倒挂,人民币汇率进一步贬值,期间央行虽无名义上的降息(OMO)操作,但是降准、TMLF等工具仍有运用空间,央行也变相通过TMLF做了降低成本的引导,资金利率也跟随国内形势可以进一步走低。

第二是通胀。

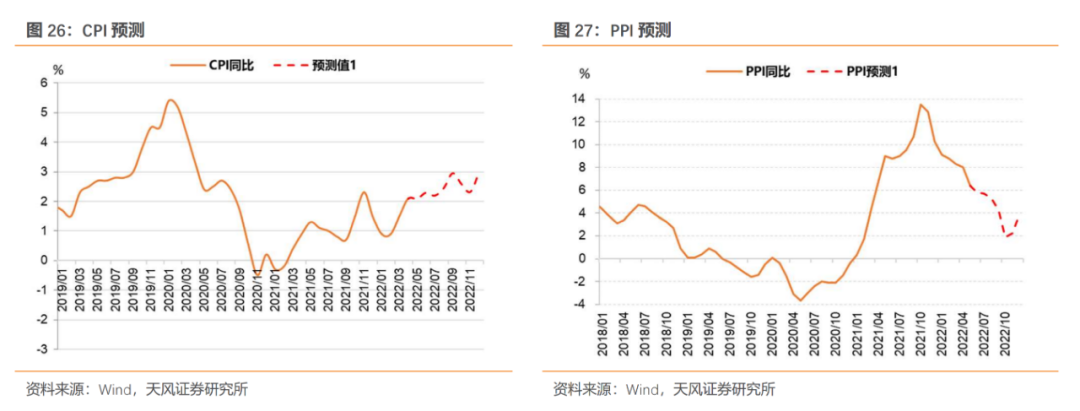

简单谈结论,通胀在下半年还不构成货币政策的制约。虽然现阶段展望未来,通胀压力不能全然排除,但是一方面我们需要合理关注通胀的前提:不管是PPI还是CPI出现进一步上行压力都有前提。以猪周期为例,一般还带有生猪疫情的困扰。如果没有生猪疫情带来的供给冲击问题,单单只是存栏量变化,猪价未必出现简单上涨。另一方面,货币政策的关注点还是在于就业与经济增长,通胀虽然读数上可能会略有走高,但是在实际操作逻辑上,还不构成货币政策的困扰。

所以也就仅仅是关注,而非约束。

最近一个月,央行三位领导相继对央行货币政策进行进一步阐释。潘功胜副行长强调了靠前发力、适当加力;陈雨露副行长强调了结构性货币政策工具运用;易纲行长明确了通胀前景比较稳定,货币政策将继续从总量上发力。

“This year, we face some downward pressuresof growth due to COVID-19 and external shocks, and the monetary policy willcontinue to be accommodative to supporteconomic recovery in aggregate sense. At the same time, we also emphasizestructural policies such as supporting small- and medium-sized enterprises andgreen transition.

今年以来,受疫情和外部冲击等影响,中国经济面临一定下行压力。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时,我们也会强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。”

综合而言,货币政策下一个阶段的取向还是量宽价平。虽然未来降息可能性较小,降准的概率可能也在下降,但量上肯定是稳的,价上大概率是持平。更准确说是“增量有限、存量稳定”。其中“量”不是简单的数量概念,而是针对资金利率而言,虽然再往下不容易,但中枢也不会简单回归政策利率,除非大规模增量政策的前提成立。

如果乐观估计,一直到年底,资金利率基本保持高于合理充裕的水平,债券市场该做何打算?

5.如何看待后续利率曲线变化?

对于长端,我们预计10年国债利率仍然参考1年期MLF利率为定价前提,考虑到目前和未来一个阶段流动性维持高于合理充裕水平,中枢可能在2.8%,区间上下15个bp。

这也就意味着总体上还是一个窄幅震荡的格局,十年国债点位区间在2.65-2.95%。市场有一定调整,但是幅度也有限。

对于短端,以1年期CD利率为例,我们在团队前期报告(《谁主导CD利率?》,20220618)中已有详尽论述。一方面要关注宽信用进展,另一方面要看市场预期变化,预计短端利率的调整幅度相对长端略大。

总体曲线可能略有扁平。

6.小结

展望三季度,调整是共识。但幅度和节奏更为重要。

我们倾向于调整仍然不突破窄幅区间震荡的格局。

市场担心调整,底层因素还是在于修复,担心“变”的因素做主导。从中期角度考虑,利率调整幅度,在于经济修复结果。目前稳增长力度总体仍然有限,叠加三重压力与疫情长尾状态,经济远期展望没办法很快站上潜在增速,债市利率上限就不会简单突破。

至于资金利率,内在变化关键还是央行政策逻辑。

货币政策目标在于促进经济回归合理区间,中介目标在于宽信用,保持流动性高于合理充裕的目的就是要激发信用投放。央行只要能观察到社会信用回升渐入佳境,货币投放就会有所收敛。

目前宏观内外环境决定了宽信用或者社融回升阻力重重,后续社融斜率的修复关键在于增量政策,其中增量财政政策为重中之重。一旦看到更为积极的宽财政信号,央行自然可以适当收力。这也是2020年行情反转的左侧前提。

三季度的胜负手表面看是资金面,实际上还是增量政策,特别是增量财政政策。增量财政力度大小,决定了货币政策的行为变化,决定了社融的高度和斜率,也就自然决定了资金利率的走势和下半年长端利率的调整高度。

货币政策下一个阶段的取向还是量宽价平。虽然未来降息可能性较小,降准的概率可能也在下降,但量上肯定是稳的,价上大概率是持平。更准确说是“增量有限、存量稳定”。其中“量”不是简单的数量概念,而是针对资金利率而言,虽然再往下不容易,但中枢也不会简单回归政策利率,除非大规模增量政策的前提成立。

我们预计至少7月隔夜资金利率的位置还是在1.6%以内,三季度流动性可能还是处在高于合理充裕的水平。

对于长端,我们预计10年国债利率仍然参考1年期MLF利率为定价前提,考虑到目前和未来一个阶段流动性维持高于合理充裕水平,中枢可能在2.8%,十年国债点位区间在2.65-2.95%。市场有一定调整,但是幅度也有限。

对于短端,考虑宽信用进展和市场预期变化,调整幅度相对长端略大,总体曲线可能略有扁平。

上半年债券市场有很多结构性表现值得思考,一不能笼统归之于经济,二不能一谈债市就是钱多、资产荒、配置强。宏观周期进入到一个极度不稳定的状态,政策逻辑成为市场主导变量,全面净值化转型叠加金融监管导致机构行为更加小心翼翼,下半年债市展望当然要注重周期和总量的变化,但是上述结构性因素同样值得关注。

风险提示

货币政策大幅收紧,疫情超预期扩散,财政退坡

- END -

证券研究报告:《面对调整,债市何处觅方向?》

对外发布时间:2022年7月7日

报告发布机构:天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

本报告分析师:

孙彬彬 SAC 执业证书编号:S1110516090003

粤公网安备 44010402000579号

粤公网安备 44010402000579号