21世纪经济报道记者王峰北京报道 教育部近日印发通知,支持建设国家轨道交通装备行业产教融合共同体,这是首个国家级产教融合共同体。

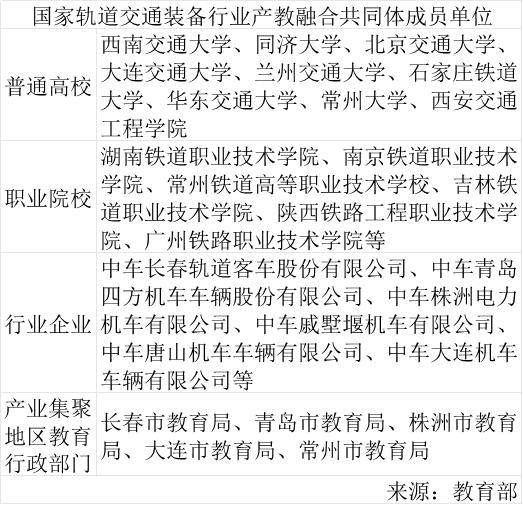

首批成员单位覆盖全国20多个省份,包括9所普通高校、30多所职业院校、中国中车及其40多家所属制造类子公司,5个产业集聚地区教育行政部门作为支持单位参与。

中国中车是我国轨道交通高端装备行业的龙头企业,将在共同体中发挥重要作用,并得到有力的经费投入和政策支持。

通知要求,对中车举办职业教育以扶持,参照同级同类公办学校生均经费等相关经费标准和支持政策给予适当补助。支持共同体成员按照有关规定和渠道,用好政策性金融工具、制造业中长期贷款等政策工具。

参与共同体的不只是传统的高职院校,还包括西南交通大学、同济大学、北京交通大学等行业高水平大学,这充分说明,职业教育不再低人一等,职业教育同样培养社会急需、待遇优厚的高水平。

一系列创新探索将在共同体内尝试,生产一线工作的企业优秀员工,将采用校企合作方式被培养成专业学位硕士研究生和专业学位博士研究生。

教育部分管副部长担任组长

该共同体由中国中车集团有限公司(以下简称中车)、有关高水平大学、职业院校共同牵头打造。

共同体的组织机构配置极高,通知要求,成立轨道交通装备行业产教融合共同体领导小组,教育部分管副部长担任组长,教育部职业教育与成人教育司(以下简称职成司)司长、中车董事长、西南交通大学校长担任副组长。领导小组办公室设在职成司和中车,采用双主任制,由职成司副司长和中车党委副书记担任。

2022年12月,中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,提出了新阶段职业教育改革“一体、两翼、五重点”的一系列重大举措,其中,打造行业产教融合共同体为重要“一翼”。

教育部职成司负责人介绍,轨道交通装备行业产教融合共同体将是首个国家级产教融合共同体。为什么选择轨道交通装备行业?

该负责人介绍,选择轨道交通装备行业试点,一方面考虑轨道交通产业链长,带动效应明显,对促进各种生产要素快速流动集聚,缩小区域发展差距,带动城市格局、人口布局、经济发展等方面意义重大,是国家重要的战略性产业;另一方面考虑中国中车是行业中唯一一家产业化集团,已成为全球规模最大、世界一流的轨道交通装备制造企业,研制的以“复兴号”高速动车组为代表的系列化轨道交通装备产品已达到世界先进水平,产品现已出口全球六大洲近百个国家和地区,技术、人才、资源等优势明显,并在通过职业教育培养高技能人才、深化产教融合方面有着丰富的经验,具有良好的工作基础和示范效应。

据介绍,中国中车及其40多家所属制造类子公司入选了首批成员单位。

中国中车举办了常州铁道高等职业技术学校,在深耕“车辆制造与维护”“机电技术”“运营管理”等轨道交通核心专业的同时,还在布局覆盖新能源、新材料、人工智能等战略性新兴产业的新专业。

今年5月27日,中车·常州“三位一体”产教融合基地项目开工,计划总投资10亿元。“三位”是职业教育、企业大学、实训基地;“一体”是校企一体、职培一体、赛训一体。

在区域产教布局方面,通知要求,在长春、青岛、株洲、大连、常州等轨道交通装备产业集群所在地,地方政府宏观指导区域内院校专业布局,引导建立以产业岗位标准为引领、以人才培养和教学资源建设为核心、以职业技能等级评价为纽带的区域产教匹配共融生态;调配相关资源,发挥行业企业优势,支持骨干院校举办轨道交通产业学院,有条件的成员单位探索举办混合所有制产业学院。

中国中车拥有142年的创业历史,曾在全国举办20余所职业学校,办学经验丰富,但对于新兴产业的企业来说,则缺少办学力量和经验,在开展产教融合时,职业学校、产业公司之外的第三方产教融合平台则可以发挥融合作用。

目前,世纪鼎利、中公教育、学大教育、安博教育等境内外上市公司均已开展或探索开展产教融合业务。首个国家级产教融合共同体的落地推进,将对产教融合服务行业带来利好。

“有的产业公司即便是链主企业,也没有必要设立独立的产教融合部门,不如由专业的平台去链接产业公司和学校,从而实现投入产出效益最大化。”中公教育职业教育事业部总经理孟桢楠告诉21世纪经济报道。

多所高水平大学参与

轨道交通装备行业产教融合共同体的高校同样阵容豪华,包括西南交通大学、同济大学、北京交通大学等名校。

这打破了产教融合一般由高职院校参与的刻板印象,是推进职普融通、产教融合、科教融汇的有力体现。

上述职成司负责人介绍,共同体更加注重高水平大学在行业高层次人才培养、科技创新方面的引领作用。

通知要求,支持西南交通大学、同济大学、北京交通大学、大连交通大学等普通高校联合中车及共同体成员企业招收符合硕士、博士研究生报名条件,且在生产一线工作的企业优秀员工,以职业需求为导向、以具备一线操作能力和系统解决方案的综合能力培养为重点,采用校企合作方式培养专业学位硕士研究生和专业学位博士研究生。

2022年12月27日,教育部职业教育与成人教育司司长陈子季在教育部新闻发布会上就曾回答21世纪经济报道,要持续拓展技术技能人才的成长空间,同时支持地方进一步创新。比如,支持高水平大学联合重点行业企业招收在生产一线有一定工作经历、特别优秀的高职毕业生,以校企合作项目制方式培养专业硕士学位研究生。

“要为不同阶段、不同教育类型设计转换通道,让学生能够根据兴趣、能力和自身发展情况在就业和升学中实现多次选择,也给企业在职职工提供再学习、再提升的机会。”陈子季说。

通知还要求,促进专业链对接产业链,打造一批地方和行业急需、优势突出、特色鲜明的应用型专业,优先在高速铁路动车组制造与维护、轨道交通智能控制装备技术、轨道交通信号与控制、数字化设计与制造技术、城市轨道交通车辆制造与维护等紧缺专业进行布局。

麦可思研究院近日发布《2023年中国高职生就业报告》(下称《报告》)指出,2022届高职毕业生工作半年后月收入较高的前10个专业中,轨道交通及装备制造相关专业占比明显增多。

《报告》显示,近五年被列为绿牌高职专业次数最多的有5个,其中就包括铁道工程技术、铁道机车(均为4次)。麦可思研究院相关人士告诉21世纪经济报道,这些专业多与轨道交通、基础设施建设有关,相关产业的稳定发展为毕业生带来了相对更多的就业机会,让其就业优势显现。